Costituzione della Società per Azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale

( ATO CT1 ).

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

Atto stipulato in data 30 dicembre 2002 presso lo studio del notaio Carlo Saggio.

I SOCI:

Provincia Regionale di Catania, Assessore Provinciale Salvatore Cristaldi, delegato dal Presidente Sebastiano Musumeci;

Comune di Bronte, Leanza Salvatore Sindaco;

Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore Maccarrone Salvatore;

Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Cardile Concetta;

Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Nucifora Sebastiano;

Comune di Giarre, in persona dell’Assessore Vitale Salvatore, giusta delega del Sindaco pro tempore Toscano Giuseppe;

Comune di Linguaglossa, in persona del sindaco pro tempore Stagnitta Antonino Felice;

Comune di Maletto, in persona del Sindaco pro tempore Parrinello Nunzio;

Comune di Maniace, in persona del Sindaco pro tempore Conti Emilio;

Comune di Mascali, in persona dell’Assessore Maccarrone Alfio, giusta delega del Sindaco pro tempore Carota Silvestro;

Comune di Milo, in persona del Sindaco pro tempore Sessa Paolo;

Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco pro tempore Cavallaro Giuseppe;

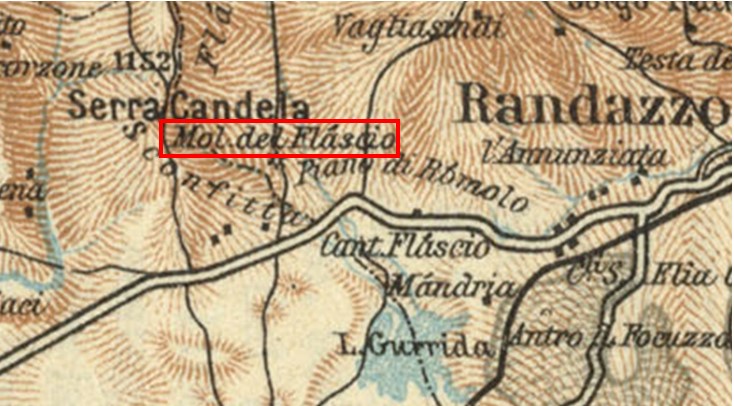

Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore Del Campo Ernesto Alfonso;

Comune di Riposto, in persona del Sindaco pro tempore D’Urso Carmelo;

Comune di Sant’Alfio, in persona del Sindaco pro tempore Patti Leonardo;

Componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dai Soci, per il primo triennio:

Spampinato Mario, presidente

Tomarchio Salvatore, vice presidente

Di Maria Orazio, consigliere

Pavone Giovanni, consigliere

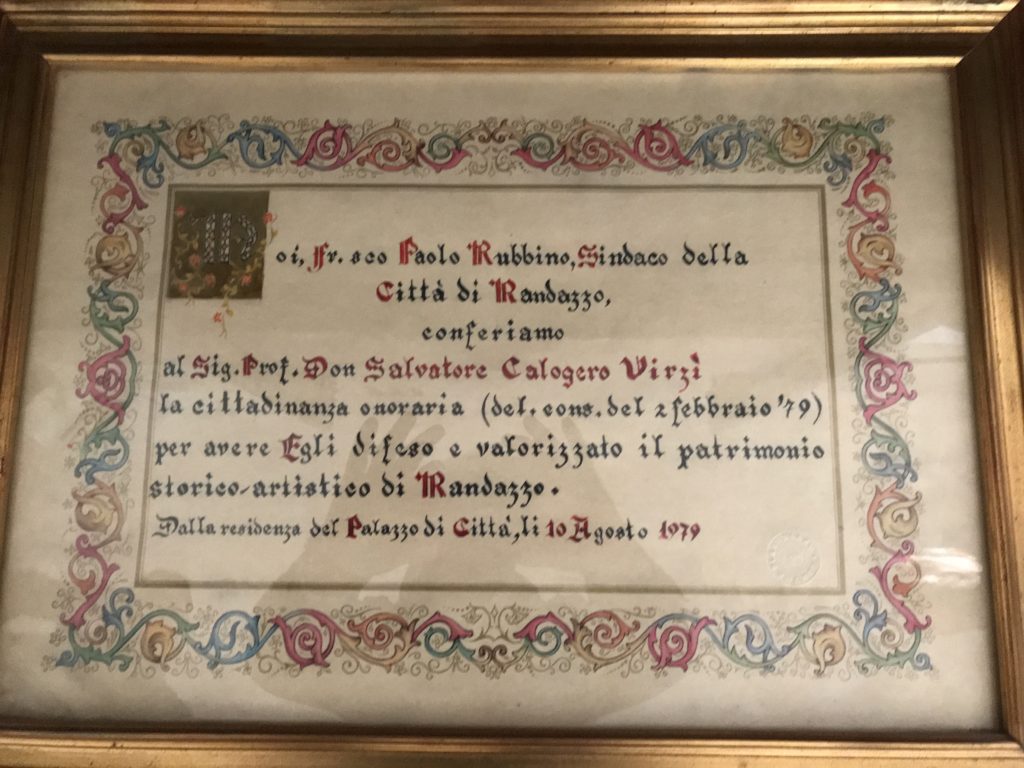

Rubbino Francesco, consigliere

Spartà Salvatore, consigliere

Vasta Gianni, consigliere

Componenti il Collegio Sindacale, nominati dai Soci, per il primo triennio:

Bonaccorsi Roberto, presidente;

Barbagallo Salvatore, sindaco effettivo;

Caprino Campana Gaetano, sindaco effettivo

Scaglione Antonio, sindaco supplente;

Caruso Paolo, sindaco supplente.

I Presidenti che dal 2002 ad oggi si sono susseguiti :

Amministratori ATO CT1 Società Joniambiente

Contenzioso con il comune di Randazzo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe

proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui alla motivazione e per la restante

parte lo respinge, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in

parte il ricorso introduttivo e per la restante parte lo respinge.

data: 7 luglio 2021.

Qui di seguito la sentenza che modifica la parte riguardante la possibilità che il comune potesse uscire dall’ATO CT1 – Società Joniambiente SpA in liquidazione.

Il Consiglio N. 00026/2021 REG.RIC.

N. _____/____REG.PROV.COLL.

N. 00026/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2021, proposto dalla società

Joniambiente s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Agatino Cariola e Fabio Santangeli,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico

eletto presso lo studio Agatino Cariola in Catania, via Gabriello Carnazza, 51;

contro

Comune di Randazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Bronte non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2932/2020, resa tra le parti

N. 00026/2021 REG.RIC.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Randazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n.

84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall’art. 6 del

d.l. n. 44/2021, il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati

Agatino Cariola e Giovanni Parisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consiglio comunale di Randazzo (CT), con deliberazione n.10 del 2020 ha

deliberato il recesso dalla società Joniambiente s.p.a. in liquidazione (di seguito:

“Joniambiente”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 20 del medesimo d.

lgs. n. 175 del 2016.

2. Detta deliberazione è stata impugnata da Joniambiente, la quale ha proposto

ricorso anche per il “riconoscimento dell’obbligo del Comune di Randazzo a

contribuire alle spese di gestione della Società partecipata Joniambiente s.p.a.

[…], sino alla fine della stessa liquidazione”, per la dichiarazione di inefficacia

della deliberazione impugnata (e del correlato recesso ivi disposto) rispetto alle

obbligazioni nei confronti di terzi che Joniambiente s.p.a. in liquidazione sarebbe

costretta a soddisfare “in dipendenza dei rapporti contrattuali insorti per la

gestione del servizio di igiene pubblica anche a favore del Comune di Randazzo ed

all’esito di tutti i contenziosi pendenti”.

3. Il Tar Sicilia – Catania ha respinto il ricorso con sentenza 9 novembre 2020 n.

2932.

4. La sentenza è stata appellata davanti a questo CGARS con ricorso n. 26 del

2021, corredato da istanza cautelare.

5. Con ordinanza 5 febbraio 2021 n. 69 l’istanza cautelare è stata accolta al solo

fine della fissazione dell’udienza di merito, che è stata fissata il 7 luglio 2021.

N. 00026/2021 REG.RIC.

6. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Randazzo.

7. All’udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. L’appello è parzialmente meritevole di accoglimento.

9. Prima di scrutinare il ricorso in appello si rileva che non costituisce un motivo

sul quale questo CGARS è chiamato a pronunciarsi il paragrafo rubricato “In via

preliminare: sull’obbligo degli enti locali soci di rispondere delle obbligazioni

della Società d’ambito e sulle conseguenze che ne derivano a carico degli enti

soci”, nel quale viene esposta la disciplina “circa l’obbligo dei Comuni-soci di

rispondere delle obbligazioni assunte dall’Ato per prestare i servizi di riferimento”,

in quanto non contiene un motivo di doglianza, tanto è vero che

è articolato prima (e separatamente, anche dal punto di vista grafico) rispetto alla

successiva illustrazione delle specifiche censure avverso la sentenza gravata, così

come nel ricorso introduttivo detto paragrafo è articolato prima (e separatamente)

rispetto alla successiva illustrazione delle specifiche censure avverso l’atto

impugnato.

Ciò comporta che non attiene alla presente controversia la questione degli asseriti

debiti del Comune di Randazzo nei confronti della società appellante con

riferimento alla gestione del servizio dei rifiuti svolta dalla stessa società (sui quali

ha interloquito anche controparte e poi controdedotto nuovamente parte appellante).

10. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella

parte in cui il Tar ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per la

“la mancata impugnazione della deliberazione consiliare n.18/2020 in tema di

revisione delle partecipazioni che ha previsto il recesso […] i profili di

inammissibilità che da ciò – pacificamente – discenderebbero”.

Il motivo, ininfluente rispetto alla decisione del Tar, che ha comunque scrutinato il

merito del ricorso, con pronuncia di infondatezza (cui sono rivolte le censure

scrutinate infra), diviene rilevante nel caso di specie in ragione del parziale

N. 00026/2021 REG.RIC.

accoglimento del ricorso.

Esso è fondato.

In primo luogo la deliberazione è stata impugnata con ricorso straordinario al

Presidente della Regione il 21 dicembre 2020.

In secondo luogo, l’eventuale mancata impugnazione della deliberazione consiliare

n. 18 del 2020 in tema di revisione delle partecipazioni, che ha previsto il recesso

da Jonica, non determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente

giudizio (avverso la deliberazione attuativa).

La deliberazione n. 18 del 2020 assolve infatti una funzione programmatoria e

compulsiva delle future attività dell’ente in tema di razionalizzazione degli

organismi partecipati.

Essa non rileva nella prospettiva dell’immediata lesività, atteso che quei programmi

possono poi subire delle modificazioni nell’an, nella tempistica e nel quantum e che

comunque scontano la possibilità della mancata attuazione. In termini generali, è

infatti l’atto che esegue le intenzioni dell’Ente che manifesta un’immediata lesività.

Il piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016 trovano la

propria ratio nell’esigenza di incentivare la dismissione delle partecipazioni

societarie antieconomiche o superflue, imponendo agli enti di verificare

periodicamente le ragioni delle partecipazioni detenute. Detta funzione è presidiata

da istituti tipici dell’ordinamento contabile, la previsione di una sanzione per la

mancata adozione del piano e l’eventuale ricorrenza di una responsabilità

amministrativo contabile.

E’ in linea con tale impostazione il fatto che la Corte dei conti, nell’ottica di una

sana gestione finanziaria degli enti, consideri la “revisione delle partecipazioni” un

atto doveroso (“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte

degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno

eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata

dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”, così la

N. 00026/2021 REG.RIC.

Sezione delle autonomie, delibera n. 22/2018/INPR).

Detta obbligatorietà, infatti, riguarda l’adozione del piano di cui all’art. 20 del d.

lgs. n. 175 del 2016, non la successiva attuazione, ed è presidiata da una sanzione e

dall’eventuale responsabilità amministrativo contabile, così spostando nell’ambito

del particolare ordinamento contabile gli effetti e le conseguenze, oltre che la

rilevanza, dell’adozione dell’atto di programmazione.

In tale prospettiva gli istituti introdotti dal d. lgs. n. 175 del 2016 non possono

essere interpretati in senso ostativo rispetto alla volontà del legislatore di riordino

delle partecipazioni pubbliche (sicché l’omesso inserimento di un’operazione di

razionalizzazione nella delibera programmatoria non può essere inteso come

impedimento alla realizzazione di detta operazione), mentre l’avvenuto inserimento

dell’operazione di snellimento nell’ambito del programma è funzionale a facilitare

la successiva implementazione concreta della scelta amministrativa, scelta che

viene attuata successivamente.

D’altro canto neppure gli esiti del ricorso straordinario avverso la deliberazione

presupposta producono necessariamente riflessi nell’ambito della presente

controversia (dipendendo dal tenore del singolo atto e dai motivi di ricorso), con la

conseguenza che neppure l’annullamento di uno di detti piani (che comporta fa

venir meno lo specifico progetto di dismissione nell’atto di programmazione)

impedisce necessariamente di cedere la titolarità delle quote sociali con un atto

indipendente. Ciò perché altrimenti l’atto programmatorio di cui all’art. 20 del d.

lgs. n. 175 del 2016 (o, meglio, la mancata previsione di un’operazione di

razionalizzazione, o l’annullamento di essa) produrrebbe un effetto contrario

rispetto alla volontà legislativa di incentivare, anche attraverso quel piano, gli

interventi di dismissione di partecipazioni antieconomiche.

E in ogni caso non risulta agli atti che sia intervenuta una decisione sul ricorso

straordinario.

10.1. Il motivo è quindi fondato, con conseguente ammissibilità della domanda

N. 00026/2021 REG.RIC.

introduttiva del presente giudizio.

11. Con il secondo e il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della

sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato legittimo il recesso del Comune di

Randazzo.

11.1. Il motivo è meritevole di accoglimento.

Il tema sotteso alla presente controversia necessita di essere affrontato considerando

la prospettiva pubblicistica e la prospettiva privatistica, sia in riferimento all’istituto

del recesso (del Comune di Randazzo), sia in relazione all’istituto della

liquidazione societaria (di Joniambiente).

Con l’atto qui impugnato il Comune di Randazzo ha esercitato il recesso nei

confronti di Joniambiente, società in liquidazione.

In particolare, a tale ultimo riguardo, l’ambito territoriale ottimale per il servizio di

gestione dei rifiuti è stato introdotto con l’art. 23 del d. lgs. n. 22 del 1997.

Successivamente il d. lgs. n. 152 del 2006 ha istituito e disciplinato le Autorità

d’ambito, le quali agiscono attraverso gli ATO, destinatari di alcune prerogative

precedentemente affidate alle regioni e alle province in merito di gestione dei

rifiuti.

Joniambiente s.p.a., che rappresentava l’Ambito Territoriale CT1, è stata costituita

dal Comune di Randazzo, unitamente ad altri Comuni della ex provincia di Catania.

Lo stesso provvedimento impugnato in primo grado riporta che “con deliberazione

del Commissario ad Acta, n.1 del 17/12/2002, il Comune di Randazzo ha aderito

alla società d’Ambito denominata Joniambiente, approvando contemporaneamente

lo Statuto della società d’Ambito” e che “le quote di partecipazione, sottoscritte dal

Comune di Randazzo per l’adesione alla Joniambiente S.p.A., oggi in Liquidazione,

ammontano a 8,19, pari ad € 8.189,00”.

La l.r. n. 9 del 2010 ha posto le società d’ambito in liquidazione (le gestioni da

parte delle s.p.a. ATO “sono cessate dalla data del 30 settembre 2013 e sono state

trasferite in capo alle S.R.R., con conseguente divieto per i liquidatori delle società

d’ambito di compiere ogni atto di gestione”, così l’art. 19) e ha istituito al loro

N. 00026/2021 REG.RIC.

posto le SRR, Società Regolamentazione Rifiuti, le quali hanno progressivamente

assunto il servizio, direttamente o tramite i comuni riuniti in ARO.

Attualmente quindi Joniambiente in liquidazione svolge attività liquidatoria e non

gestisce più il servizio rifiuti.

Il Comune di Randazzo ha motivato il proprio recesso dalla partecipazione in

Joniambiente in liquidazione sulla base delle seguenti considerazioni:

– la razionalizzazione imposta dall’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016 in punto di

partecipazioni societarie da parte degli enti locali;

– lo stato di dissesto del comune di Randazzo (deliberazione 30 maggio 2019 n.

17);

– l’irragionevolezza di pagare i costi di gestione di Joniambiente in liquidazione,

quelli “inerenti il mantenimento di SRR Catania Provincia nord” e “i costi

amministrativi e gestionali per far fronte al servizio di igiene urbana del Comune

di Randazzo, attualmente gestito dallo stesso Comune”.

Tale motivazione non trova corrispondenza nelle fattispecie di recesso previste dal

legislatore.

11.2. Principiando dalla disciplina pubblicistica, il d. lgs. n. 175 del 2016 non

prevede una disciplina derogatoria del recesso del socio, se non in un caso,

ricadendo pertanto la relativa disciplina nella previsione di cui all’art. 1, comma 3,

d. lgs. n. 175 del 2016, secondo cui “per tutto quanto non derogato dalle

disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione

pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di

diritto privato”.

In particolare, il d. lgs. n. 175 del 2016 incentiva la razionalizzazione delle società a

partecipazione pubblica, senza prevedere, salvo specifici casi, modalità di cessione

di società o di quote ulteriori rispetto a quelle ordinariamente consentite in ambito

commerciale (alienazione di quota, cessione, messa in liquidazione, fusione o

soppressione di società).

N. 00026/2021 REG.RIC.

Fra gli strumenti di dismissione introdotti dal d. lgs. n. 175 del 2016 vi è l’ipotesi di

recesso di cui all’art. 24 comma 5, che non si applica al caso concreto perché fa

riferimento alla mancata attuazione di una dismissione prevista nel piano di

razionalizzazione mentre nel caso di specie la dismissione controversa è stata

prevista e attuata (sul punto Corte dei conti, Sez. reg. Lazio, deliberazione n.

35/2020/VSG e Sez. reg. Lombardia 79/2018/PAR).

11.3. Pertanto l’istituto del recesso, cui fa riferimento il provvedimento impugnato,

trova fondamento nella disciplina privatistica.

Inquadrato nella categoria dei diritti potestativi sostanziali, connotati dal fatto che il

titolare è abilitato a produrre una modificazione nella sfera giuridica altrui non

sottoposta a controllo giudiziale, l’art. 2437 c.c. prevede, al comma 1, le cause di

recesso inderogabili, riguardanti la modifica significativa dell’oggetto sociale, la

trasformazione della società, il trasferimento della sede all’estero, la revoca dello

stato di liquidazione, l’eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o

previste dallo statuto, la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso

di recesso, le modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o di

partecipazione. Al comma 2 sono indicate ulteriori cause di recesso, derogabili

dallo statuto, quali la proroga del termine di durata della società, l’introduzione o la

rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Al comma 3 è attribuita facoltà

di recesso ad nutum al socio di società di durata indeterminata e al comma 4 è

previsto che lo Statuto possa introdurre altre ipotesi di recesso.

Nello statuto di Jonicambiente non sono previste ulteriori ipotesi di recesso mentre

viene effettuato un rimando alle norme del codice civile e alle altre disposizioni in

materia di società (art. 30), in linea con la sopra riferita disposizione di cui all’art.

1, comma 3, d. lgs. n. 175 del 2016.

Il recesso di cui alla deliberazione impugnata, motivato nei termini sopra delineati,

non integra alcune delle ipotesi di recesso previste dai commi 1 e 2 dell’art. 2437

c.c., non potendo essere ricondotto ad una modifica significativa dell’oggetto

sociale, alla trasformazione della società, al trasferimento della sede all’estero, alla

N. 00026/2021 REG.RIC.

revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso

derogabili o previste dallo statuto, alla modificazione dei criteri di valutazione delle

azioni in caso di recesso, alle modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o

di partecipazione, alla proroga del termine di durata della società, all’introduzione o

alla rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Rimane pertanto la sola possibilità di ritenere applicabile al caso di specie il

recesso ad nutum previsto dal terzo comma dell’art. 2437 c.c.

A fronte delle specifiche ipotesi di recesso previste dal codice civile e considerando

la mancanza di previsioni ulteriori di recesso da parte dello Statuto, la

giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto sembra chiudere le porte

all’interpretazione analogica dei casi di recesso ad nutum di cui all’art. 2437

comma 3 c.c., previsto nei casi di durata indeterminata della società, anche al di

fuori di detta ipotesi (dallo statuto di Joniambiente si evince che la durata della

società è fissata per il 2030).

La questione di fondo riguarda la possibilità di equiparare, ai fini di legittimare il

recesso ad nutum del socio, la previsione statutaria di una società per azioni,

contratta per un tempo particolarmente lungo, a quella di società con previsione di

durata a tempo indeterminato.

In disparte ogni valutazione in ordine alla possibilità di qualificare il termine di

durata di Joniambiente, individuato nello statuto nel 2030, come “particolarmente

lungo”, gli indici normativi e sistematici convergono nel non consentire detta

equiparazione (e quindi il recesso ad nutum del socio di società per azioni in caso

di termine non indeterminato della società ma “particolarmente lungo”).

Depongono in tale senso la lettera del comma 3 dell’art. 2437 c.c., che limita

tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a

tempo indeterminato, e la prospettiva sistematica, che deve tenere in considerazione

la disciplina dettata per le società di capitali e le esigenza di certezza che la

connotano, nonchè la tutela dei creditori sociali, i quali, facendo affidamento solo

N. 00026/2021 REG.RIC.

sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

Sullo sfondo si pone la comparazione tra l’interesse del socio di società per azioni a

dismettere il suo investimento e l’interesse del resto della compagine e della società

stessa a portare avanti il progetto imprenditoriale, facendo affidamento sulle risorse

presenti e sulla certezza delle stesse, connesso all’interesse dei terzi creditori, che, a

loro volta, confidano sulla generica garanzia costituita dall’intero patrimonio

sociale, in una prospettiva che si distingue dalla situazione delle società di persone.

Nelle società di capitali l’interesse della società alla conservazione del capitale

sociale prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio (per la

frustrazione alla volontà di dismettere la partecipazone), che non vede inciso, nè

direttamente nè indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili e il suo

diritto di voto a causa del mutamento del quorum. “Ciò giustifica – anzi impone –

una interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del

socio di società per azioni” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 29 marzo 2019 n. 8962).

Rispetto alle società di persone, invece, il legislatore ha stabilito una diversa

disciplina delle ipotesi di recesso ad nutum (previsto dall’art. 2285 c.c. per le

ipotesi di durata della società indeterminata o pari alla vita di un socio), atteso che,

in esse, prevale l’intuitus personae.

Diversamente, nelle società di capitali, nelle quali il recesso ad nutum è

contemplato solo per i casi di società con durata indeterminata, l’estensione alle

società per azioni della disciplina del recesso del socio trova ostacolo in esigenze di

certezza e di tutela, in particolare, dell’interesse dei terzi creditori: mentre i creditori

di una società di persone possono fare affidamento, oltre che sul patrimonio

societario, anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili,

viceversa, i creditori di una società di capitali possono contare soltanto sul primo,

che, in caso di recesso di un socio, subisce una corrispondente riduzione (non

compensata dalla responsabilità personale del recedente).

Considerato che l’interesse della società alla conservazione del capitale sociale

prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio e che si impone

N. 00026/2021 REG.RIC.

un’interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del

socio di società per azioni (Cass. civ., sez. I, ordinanza 29 marzo 2019 n. 8962) è

esclusa la possibilità di assimilare la società avente quale termine di durata un

termine “particolarmente prolungato” alla società a tempo indeterminato, per la

quale (soltanto) è previsto il recesso ad nutum quale espressione del principio

generale desumibile dall’art. 1379 c.c. in tema di impegni a tempo indeterminato.

“E’ escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso

in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al

2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437,

comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la

necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del

socio dalla società” (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4716).

Esclusa la possibilità di ricorrere al recesso ad nutum, non si rinviene il fondamento

normativo del recesso esercitato dal Comune di Randazzo.

11.4. Non solo. L’art. 2437-bis c.c. esclude espressamente la possibilità per il socio

di recedere nella fase di liquidazione della società (e Joniambiente, come già

ricordato, è in liquidazione).

In disparte ogni considerazione sul fatto che è il recesso può portare, in alcuni casi,

alla liquidazione della società (art. 2437-quater comma 6 c.c.), la previsione è posta

a tutela dei terzi che sono venuti in contatto con un soggetto dotato di autonomia

patrimoniale perfetta, così assicurando che siano soddisfatti prima che venga meno

il soggetto (e l’autonomia patrimoniale perfetta).

Tale previsione si apprezza nella prospettiva della liquidazione societaria.

11.5. Principiando dalla disciplina pubblicistica, il d. lgs. n. 175 del 2016 non

prevede una disciplina derogatoria della liquidazione societaria, ricadendo pertanto

la relativa disciplina nella già richiamata previsione di cui all’art. 1 comma 3 d. lgs.

n. 175 del 2016, che rimanda, per tutto quanto non derogato, alle norme sulle

società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato.

N. 00026/2021 REG.RIC.

11.6. In termini generalissimi, il tema della soggettività giuridica, specie se

accompagnata da autonomia patrimoniale perfetta, richiede di essere

adeguatamente attenzionato.

Nelle soggettività ad autonomia patrimoniale perfetta, infatti, i creditori possono

contare soltanto sul patrimonio di detta soggettività, che, in caso di recesso di un

socio, subisce una corrispondente riduzione (non compensata dalla responsabilità

personale del recedente).

Ciò in quanto la personalità giuridica piena consente (e impone) di riconoscere una

piena autonomia al soggetto che ne è dotato, anche rispetto agli enti che vi

partecipano.

Anche allorquando la persona giuridica è posta in liquidazione, il patrimonio

dell’ente continua a costituire l’unica garanzia per l’adempimento delle

obbligazioni e, se del caso, per la proficua attivazione della responsabilità

patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.

Ne deriva che lo scioglimento delle persone giuridiche richiede di essere coordinato

con la responsabilità delle medesime, specie se si considera, quanto alle società di

capitali, che esse trovano la propria ragione d’essere nella necessità di reperire

capitali al fine di compiere iniziative economiche, evitando nel contempo di esporre

a responsabilità personale i soggetti che li conferiscono: in tal senso depone

l’origine storica delle medesime, che si suole ricondurre alla Compagnie des Indes

Occidentales (1664), rispetto alla quale fu sentita la necessità di dotarla di

personalità giuridica al fine di addossare solo alla medesima, e non anche ai

finanziatori, il rischio (alto e imprevedibile) del fallimento delle esplorazioni per

mare.

In detta prospettiva tipicamente connessa alla concezione delle società di capitali in

funzione (limitativa) della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., il

patrimonio sociale riveste, come già illustrato, una particolare rilevanza,

costituendo una garanzia per i soggetti terzi che sono entrati in relazione, per

motivi economici, con la persona giuridica.

N. 00026/2021 REG.RIC.

Il venir meno della persona giuridica deve quindi essere coordinato e

regolamentato in relazione alle obbligazioni già assunte dalla medesima, sulla base

di una disciplina che, dovendo assicurare la tenuta del mercato, presenta aspetti di

imperatività che la accomunano ad altri settori della responsabilità patrimoniale.

La liquidazione della società ha l’obiettivo di estinguere le passività dell’ente

trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci,

l’eventuale residuo attivo, con la conseguenza che durante la liquidazione la società

continua a esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con

sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cass. civ., sez. I, ordinanza

10 dicembre 2020 n. 28193). Invero, con la deliberazione di liquidazione il socio

perde il diritto di conseguire il valore delle azioni, conservando solo, al pari di ogni

altro socio e in conformità con la disciplina della liquidazione, il diritto di

partecipare alla distribuzione del residuo attivo in misura proporzionale alla propria

partecipazione.

Prioritariamente quindi essa è preordinata al pagamento dei debiti sociali, secondo

l’ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione

e il diritto dei soci alla ripartizione dell’attivo sorge solo se, dopo il pagamento dei

debiti, residui un saldo attivo da distribuire.

La disciplina è volta a garantire massima tutela ai creditori, come si rinviene nelle

norme che disciplinano i criteri di svolgimento della liquidazione, e più

precisamente negli artt. 2487 e 2489 c.c. e nell’art. 2491 comma 2 c.c., ove si

prevede espressamente che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti

sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non

incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale soddisfazione del creditori

sociali”.

La cogenza della disposizione si evince anche dalla correlata responsabilità

aquiliana del liquidatore nell’ipotesi considerata nell’art. 2495 c.c., parificabile alla

responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 c.c., secondo

N. 00026/2021 REG.RIC.

una concezione classica che vede i creditori sociali come soggetti terzi rispetto alla

società (Cass. civ., sez. III, ordinanza 12 giugno 2020 n. 11304).

Del resto, già da tempo, la giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare la

priorità che assume l’interesse dei creditori, stakeholders della società, soprattutto

nella fase in cui essi non possono più fare affidamento nell’operatività dell’impresa

e nella continuità aziendale, a vedere soddisfatti i propri crediti (Cass. civ., sez. III,

ordinanza 15 gennaio 2020 n. 521), tant’è che sin dal 1980 la Suprema Corte ha

sancito la nullità della convenzione fra i soci di una società per azioni,

amministratori e detentori dell’intero pacchetto azionario, la quale sia rivolta a

trasferire i beni sociali, in favore dei soci stessi o di terzi, senza il preventivo

soddisfacimento dei creditori della società, “per violazione delle norme imperative

che tutelano l’integrità del patrimonio della società a garanzia dei creditori”, e che

ne consentono l’assegnazione ai soci solo nel caso e con la procedura dello

scioglimento e messa in liquidazione dell’Ente (Cass., sez. 1, 18 gennaio 1988 n.

326).

In relazione all’attuale normativa, che espressamente tutela la posizione di creditori

in tale delicata fase, la giurisprudenza ha riconosciuto l’obbligo dei liquidatori,

anche di diritto, di rispettare il precetto della par condicio creditorum (Cass. civ.,

sez. III, ordinanza 15 gennaio 2020 n. 521), sebbene detto obbligo non sia

espressamente menzionato nelle norme di settore ma ricavandolo dalle norme

generali che negli artt. 2740 e 2741 regolano il concorso dei creditori e le cause di

prelazione.

Il dovere del liquidatore di procedere a un’ordinata liquidazione del patrimonio

sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il

principio di par condicio creditorum dà il segno degli interessi cui è preordinata la

fase liquidatoria della società, cioè quelli dei terzi che sono entrati in contatto con

la medesima.

La disposizione, contenuta nell’art. 2437-bis c.c., che esclude espressamente la

possibilità del socio di recedere durante la fase di liquidazione della società, si

N. 00026/2021 REG.RIC.

inscrive nella anzidetta prospettiva della tutela degli interessi dei creditori, dal

momento che il recesso del socio comporta una diminuzione del patrimonio sociale,

non compensata dalla responsabilità personale del recedente.

11.7. A fronte di ciò, la coloritura pubblicistica del caso qui controverso non

consente di incidere nel senso di rendere meno stringente la disciplina della fase di

liquidazione, deponendo piuttosto in senso contrario.

Invero, la circostanza che la società interessata dalla liquidazione sia partecipata da

soci pubblici presuppone che la partecipazione dell’ente risponda ad un

corrispondente interesse pubblico del medesimo, rispetto al quale si impone, nella

gestione della fase di transizione dello scioglimento della società, un’attenzione

ancora maggiore (o comunque non inferiore) a quella rivolta alla liquidazione di

società a capitale interamente privato.

Ne deriva che la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 175 del 2016, non solo, come

sopra già si è cercato di dimostrare, non apporta prescrizioni specificamente

derogatorie sul punto qui controverso, ma neppure evidenzia un principio generale

teso a incidere sulle regole liquidatorie previste in generale per le società di

capitale.

11.8. Sicché, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come il socio

privato, non può recedere dal contratto di società, con le conseguenze che ciò

comporta sull’effettiva dismissione della partecipazione societaria, e quindi sul

piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016.

A tale ultimo riguardo il Collegio non ignora che l’ordinamento giuridico incentiva

ormai da tempo forme di razionalizzazione della partecipazione degli enti pubblici

in società aventi forme privatistiche.

In particolare sin dalla legge n. 296 del 2006 il legislatore ha tentato di porre un

argine al proliferare delle società pubbliche, laddove non strettamente necessarie

per il perseguimento delle finalità istituzionali dei singoli enti pubblici, a tutela sia

della concorrenza che della sostenibilità della finanza pubblica.

N. 00026/2021 REG.RIC.

Seguendo questo obiettivo sono stati posti dei limiti alla capacità di diritto privato

delle pubbliche amministrazioni, specie a livello locale, accentuando il profilo del

cd. vincolo di scopo, vietando loro di costituire società e di mantenerne la

partecipazione, ove non strettamente necessario.

Attualmente il d. lgs. n. 175 del 2016 è intervenuto in modo organico prevedendo

una prima revisione straordinaria delle società partecipate nell’art. 24, che

costituisce un aggiornamento dell’analogo piano di razionalizzazione richiesto

dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, e una

razionalizzazione periodica nell’art. 20.

L’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, in particolare, nel disciplinare il procedimento

di revisione straordinaria prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia

direttamente che indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di

entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie elencate

nel precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di

cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo

20, comma 2 (esplicitanti i parametri ed i presupposti in base ai quali deliberare i

piani di razionalizzazione periodica), vadano alienate o siano oggetto delle misure

indicate all’articolo 20, comma 1 (“razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione o cessione”).

L’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive

che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le

amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con apposito provvedimento,

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2,

un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla “razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Entrambe le suddette norme, che si inquadrano nell’ambito della finalità di

razionalizzare in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi la

partecipazione di enti pubblici in società di diritto privato, si riferiscono

N. 00026/2021 REG.RIC.

all’alienazione delle partecipazioni o alla “razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (art. 20), con una

formulazione che pone come obiettivo finale (non intermedio) la messa in

liquidazione della società, come si evince anche dall’equiparazione di detta

situazione con la stessa cessione.

Sicché non si ricava dal d. lgs. n. 175 del 2016 alcuna sollecitazione ad intervenire

con un atto di recesso a fronte della già avvenuta messa in liquidazione della

società, che anzi costituisce un obiettivo finale della razionalizzazione.

Il legislatore ha quindi compiuto una scelta in tal senso, contemperando le esigenze

di contenimento della spesa pubblica con le prerogative di certezza dei rapporti

giuridici connaturali a un’economia di mercato, che esigono di preservare la

posizione dei contraenti della società (a partecipazione pubblica), così accettando il

rischio che la razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art. 20 del d. lgs. n.

175 del 2016 non determini, senza soluzione di continuità e con immediatezza,

l’effettiva dismissione della partecipazione, se non al termine delle procedure

ordinariamente previste dall’ordinamento.

Del resto, allorquando il legislatore ha ritenuto di intervenire per assicurare un

immediato (e unilaterale) effetto all’atto di dismissione posto in essere dall’ente

locale, lo ha espressamente disposto: è il caso della cessione di partecipazione, per

la quale era previsto ex lege che, decorso un certo termine, “la partecipazione non

alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto” e “entro

dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della

quota del socio cessato” (art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013, poi

abrogato dall’art. 28 comma 1 lett. t del d. lgs. n. 175 del 2016).

In ragione di quanto sopra, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come

il socio privato, non può recedere dal contratto di società. Al riguardo si precisa che

detta statuizione non contrasta con la sentenza di questo CGARS n. 530 del 2019,

richiamata da parte appellata, in ragione del fatto che in quell’occasione i motivi di

N. 00026/2021 REG.RIC.

censura, così come formulati, non hanno richiesto una pronuncia espressa in punto

di rapporti fra recesso e liquidazione della società, atteso che la controversia si è

incentrata piuttosto sull’attualità, o meno, della gestione caratteristica del servizio.

Né depone in senso contrario la circostanza che il Comune di Randazzo versi in

stato di dissesto (deliberato con atto del consiglio comunale 30 maggio 2019 n. 17),

il cui bilancio stabilmente riequilibrato (per gli anni 2019/2023, approvato con

decreto 6 luglio 2020 n. 65991 dal Ministero dell’Interno) prevede espressamente di

“rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l’Ente è attualmente

parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle

disposizioni di cui all’art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l’eliminazione, o

quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l’esercizio di servizi

pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto

dell’art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come

modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni

dalla L. 26 marzo 2010, n. 42”. L’affermazione infatti non contrasta con

l’impostazione sopra riferita in punto di recesso e liquidazione delle società per

azioni, in quanto la revisione delle partecipazioni può avvenire con gli strumenti

sopra richiamati, fra i quali è appunto contemplata la messa in liquidazione, nel

caso già realizzata.

11.9. Neppure si ritiene contrasti con detta impostazione la circostanza che il

Comune di Randazzo sia soggetto alla procedura di dissesto, che non costituisce

causa di estinzione delle obbligazioni assunte dagli enti dissestati e per la quale non

è prevista una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 72 della legge fall. per

i rapporti pendenti (che consente al curatore di intervenire su alcuni rapporti

contrattuali). Piuttosto, in conseguenza della dichiarazione di dissesto, all’organo

straordinario è affidato il compito, sulla base dei “fatti ed atti di gestione

verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di

bilancio riequilibrato”, di accertare il complesso dei debiti dell’ente locale relativi

al periodo indicato e di determinare l’attivo disponibile per procedere al loro

N. 00026/2021 REG.RIC.

pagamento (“al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla

legge”, così l’art. 245 del d. lgs. n. 267/2000).

11.10. Ne deriva che le censure scrutinate sono meritevoli di accoglimento, atteso

che, durante la fase liquidatoria, il socio non può recedere dal contratto di società.

Nondimeno il Collegio rileva che la situazione che il Comune di Randazzo ha

posto alla base della propria decisione di recesso è attenzionabile attraverso gli

strumenti attribuiti dall’ordinamento al socio della società in liquidazione, non

ultima l’azione di responsabilità avverso l’organo liquidatorio e la denuncia di

danni erariali compiuti da soggetti passibili di detta responsabilità, valutando le

ragioni del protrarsi di una fase liquidatoria, che, impedendo alla società, per le

ragioni sopra esposte, di perseguire lo scopo statutario, quindi la gestione del

servizio, rappresenta un mero centro di spesa (e di duplicazione di costi rispetto a

quelli sostenuti dall’attuale gestore), che si giustifica negli stretti limiti delle

necessità della liquidazione (che deve quindi essere perseguita in tempi il più

possibili rapidi).

12. L’accoglimento dei motivi sopra esposti, aventi portata sostanziale, relativa

all’an del recesso, riveste portata assorbente rispetto alle doglianze (espressione di

un mero interesse strumentale) contenute nel terzo motivo, con il quale l’appellante

ha riproposto il motivo del ricorso introduttivo relativo alla mancata previa

comunicazione agli altri soci pubblici, da parte del Comune di Randazzo,

dell’intenzione di recedere da Joniambiente s.p.a. in liquidazione, e nell’ultimo

mezzo, riguardante un asserito vizio di istruttoria e motivazione.

13. Con il quinto motivo l’appellante ha censurato la sentenza per omessa

pronuncia sulla domanda rivolta a fa affermare l’obbligo del Comune di Randazzo

a contribuire alle spese della gestione liquidatori di Joniambiente.

13.1. Il Collegio si pronuncia su detta domanda nei termini che seguono, così

superando il profilo di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., che non

costituisce motivo di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. (Ad.

N. 00026/2021 REG.RIC.

plen. 30 luglio 2018 n. 10).

La domanda dell’appellante è rivolta a vedere riconosciuto il generale obbligo del

Comune di Randazzo a contribuire alle spese della gestione liquidatoria, in quanto

derivanti dagli asseriti obblighi di contribuzione alle spese della gestione

caratteristica (che non rientrano, peraltro, nell’oggetto della presente controversia,

come già detto sopra).

La domanda (con la quale è stato chiesto a questo Giudice di accertare un generale

“obbligo del Comune di Randazzo a contribuire alle spese della gestione

liquidatori di Joniambiente s.p.a. in liquidazione”) non è meritevole di

accoglimento, nei termini nei quali è stata formulata.

Detto obbligo non può infatti essere affermato in termini generali, come derivante

senza soluzione di continuità dagli obblighi del Comune in relazione al servizio di

gestioni dei rifiuti.

La formulazione del quesito non tiene infatti in debito conto che la disciplina

generale della fase liquidatoria di una società segue i canoni dettati dal codice

civile.

Osta rispetto a un generale accertamento di detto obbligo ( e della derivazione

automatica del medesimo rispetto agli asseriti obblighi di contribuzione rispetto alla

gestione caratteristica) lo statuto normativo delle società per azioni, che si fonda sul

già richiamato principio dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità

giuridica (persino quando è unipersonale) rispetto ai suoi soci e ai suoi

amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine (Cass.

civ., sez. I, ordinanza 2 febbraio 2021 n. 2280).

Durante la liquidazione infatti la società continua a esistere come centro di

imputazione di rapporti giuridici, con la sola sostituzione dello scopo liquidatorio a

quello lucrativo (Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 dicembre 2020 n. 28193).

In tale fase permane pertanto l’attualità dell’obbligo dei soci di eseguire i

conferimenti dovuti (e i corrispondenti poteri compulsivi degli organi societari):

“nel caso di scioglimento della società, e anche nell’eventualità di fallimento della

N. 00026/2021 REG.RIC.

medesima, non pare subire alterazioni sostanziali la parte della norma dell’art.

2446 c.c. che concerne l’esecuzione coattiva dell’obbligo di eseguire i conferimenti

dovuti” (Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4956).

Somme aggiuntive (rispetto ai conferimenti) da parte dei soci vengono erogate,

secondo la giurisprudenza, a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la

società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di

versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita

riserva in conto capitale, o altre simili denominazioni (Cass. civ., sez. I, 20 aprile

2020 n. 7919).

In termini generali, quindi, l’ente non ha, in tale fase, l’obbligo di assumere a

carico del proprio bilancio i debiti della società partecipata in liquidazione, qualora

il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, o

comunque di corrispondere risorse aggiuntive alla società per azioni in

liquidazione.

Del resto, in base all’art. 14 del d. lgs. n. 175 del 2016 le società a partecipazione

pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo,

nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, con conseguente rilevanza

nel senso anzidetto dello stato di insolvenza, inteso quale incapacità del debitore di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Si aggiunge poi che, in seguito alla riforma del diritto societario, solo dopo

l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,

il socio risponde, a determinate condizioni e entro certi limiti, per le obbligazioni

della società estinta, e non in quanto successore nel rapporto originario tra il

creditore sociale e la società, ma nella qualità di soggetto terzo rispetto al rapporto

tra società e creditore. Sicchè, in presenza di certi presupposti, quali la

cancellazione della società dal registro delle imprese, l’esistenza di debiti e

l’avvenuto incasso di una quota di liquidazione, viene a gravare ex lege l’obbligo di

N. 00026/2021 REG.RIC.

corrispondere, o meglio di restituire, un importo comunque limitato a quanto

percepito a titolo di liquidazione, in violazione della regola, di cui all’art. 2491 c.c.,

in base alla quale i soci hanno diritto alla quota di liquidazione soltanto allorché

tutte le pretese dei creditori sociali risultino precedentemente soddisfatte o siano

state accantonate le somme necessarie per farlo (Cass. civ., sez. V, ordinanza 15

marzo 2021 n. 7168).

In tale contesto non si esclude che l’Ente si faccia carico dei debiti della gestione

liquidatoria e che questi possano discendere, considerando anche la natura delle

singole spese liquidatorie, dagli asseriti obblighi di contribuzione alle spese della

gestione caratteristica, ma è necessario che non vi siano espressi divieti e che

sussistano adeguate giustificazioni (anche normative).

La giurisprudenza contabile richiede, peraltro, che sia evidenziata, attraverso

congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto

all’operazione da intraprendere, valutandone la sostenibilità finanziaria e dando

conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che ne derivano, considerato il principio

di economicità che connota l’azione amministrativa e l’autonomia patrimoniale

perfetta che caratterizza le società per azioni (Corte conti, sez. controllo

Lombardia, deliberazione 24 aprile 2017 n. 106).

Non si può peraltro escludere che detto interesse possa derivare, considerando la

specifica natura delle spese liquidatorie, negli asseriti obblighi di contribuzione alle

risorse necessarie per svolgere il servizio di gestione dei rifiuti.

In una tale prospettiva le circostanze addotte dall’appellante, tese a richiamare gli

obblighi del Comune in relazione al servizio di gestioni dei rifiuti, quindi alla

gestione caratteristica, e a far discendere da essi la conseguente debenza

generalizzata delle spese liquidatorie, non sono sufficienti (senza che sia necessario

valutarne la fondatezza, peraltro non oggetto del presente giudizio, come già

puntualizzato in precedenza) ad affermare un generale obbligo di partecipazione

alle spese di liquidazione.

In disparte ogni valutazione in ordine al fatto che i costi della gestione caratteristica

N. 00026/2021 REG.RIC.

trovano titolo nello svolgimento del servizio a vantaggio della collettività di

riferimento dell’Ente locale, mentre le spese di liquidazione trovano la propria

ragion d’essere nelle esigenze di liquidazione tipiche della persona giuridica (che

non necessarimente discendono da quela gestione), la questione che si pone è che

non è consentito affermare in generale un omnicomprensivo obbligo del Comune a

corrispondere le spese liquidatorie quale discendente senza soluzione di continuità

dagli asseriti obblighi di contribuzione alla gestione caratteristica, considerati i

sopra richiamati principi di autonomia patrimoniale.

13.2. Ne deriva che non è meritevole di accoglimento la domanda appena sopra

scrutinata, nei termini nei quali è stata formulata.

14. In conclusione l’appello è parzialmente fondato mentre per la restante parte

deve essere respinto, con conseguente accoglimento parziale del ricorso

introduttivo e reiezione per la restante parte in parziale riforma della sentenza

impugnata.

15. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del

doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe

proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui alla motivazione e per la restante

parte lo respinge, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in

parte il ricorso introduttivo e per la restante parte lo respinge.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del

giorno 7 luglio 2021, tenutasi da remoto e in modalità telematica e con la

contemporanea e continua presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

N. 00026/2021 REG.RIC.

Roberto Caponigro, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sara Raffaella Molinaro Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

————————–

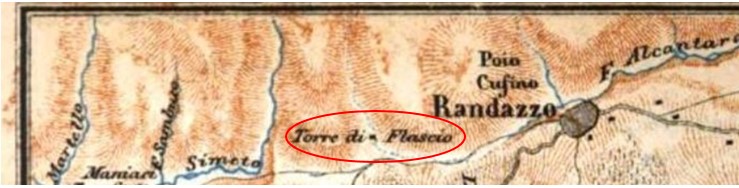

La società ATO CT1 Joniambiente in liquidazione ha ottenuto in appello una sentenza favorevole nei confronti dell’ex Provincia Regionale di Catania in merito ai costi di gestione delle attività svolte in questi anni. L’importanza della sentenza non è in quanto deve pagare quasi nove milioni di euro (tanto era il costo addebitatogli), quanto l’aver sancito che la ex Provincia – socio per il 10% della Società, nominava un componente nel comitato di gestione e un componente nel collegio sindacale, partecipava alle elezioni degli altri componenti e (cosa molto strana) incassava il 5% di quello che i comuni soci mettevano a ruolo per la TARSU , quasi un milione di euro l’anno – aveva l’obbligo di concorrere alle spese.

Nessuno delle altre 26 ATO della Sicilia, nonostante le nostre pressioni, hanno voluto intraprendere questa via coraggiosa e anche purtroppo la Regione, dopo aver creato tutto questo pasticcio legislativo, si è tirato ignobilmente indietro.

Di seguito la sentenza.

2116046s

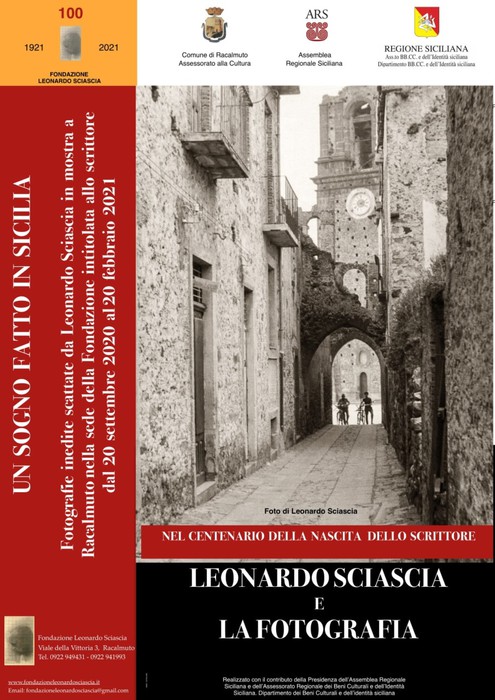

Ato Joniambiente, sentenza della Corte d’Appello: l’ex Provincia competente per la pulizia di spiagge e strade

Costituzione della Società per Azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale

( ATO CT1 ).

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

Atto stipulato in data 30 dicembre 2002 presso lo studio del notaio Carlo Saggio.

I SOCI:

Provincia Regionale di Catania, Assessore Provinciale Salvatore Cristaldi, delegato dal Presidente Sebastiano Musumeci;

Comune di Bronte, Leanza Salvatore Sindaco;

Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore Maccarrone Salvatore;

Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Cardile Concetta;

Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Nucifora Sebastiano;

Comune di Giarre, in persona dell’Assessore Vitale Salvatore, giusta delega del Sindaco pro tempore Toscano Giuseppe;

Comune di Linguaglossa, in persona del sindaco pro tempore Stagnitta Antonino Felice;

Comune di Maletto, in persona del Sindaco pro tempore Parrinello Nunzio;

Comune di Maniace, in persona del Sindaco pro tempore Conti Emilio;

Comune di Mascali, in persona dell’Assessore Maccarrone Alfio, giusta delega del Sindaco pro tempore Carota Silvestro;

Comune di Milo, in persona del Sindaco pro tempore Sessa Paolo;

Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco pro tempore Cavallaro Giuseppe;

Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore Del Campo Ernesto Alfonso;

Comune di Riposto, in persona del Sindaco pro tempore D’Urso Carmelo;

Comune di Sant’Alfio, in persona del Sindaco pro tempore Patti Leonardo;

Componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dai Soci, per il primo triennio:

Spampinato Mario, presidente

Tomarchio Salvatore, vice presidente

Di Maria Orazio, consigliere

Pavone Giovanni, consigliere

Rubbino Francesco, consigliere

Spartà Salvatore, consigliere

Vasta Gianni, consigliere

Componenti il Collegio Sindacale, nominati dai Soci, per il primo triennio:

Bonaccorsi Roberto, presidente; Barbagallo Salvatore, sindaco effettivo; Caprino Campana Gaetano, sindaco effettivo Scaglione Antonio, sindaco supplente; Caruso Paolo, sindaco supplente.

Contenzioso con il Comune Socio di Randazzo.

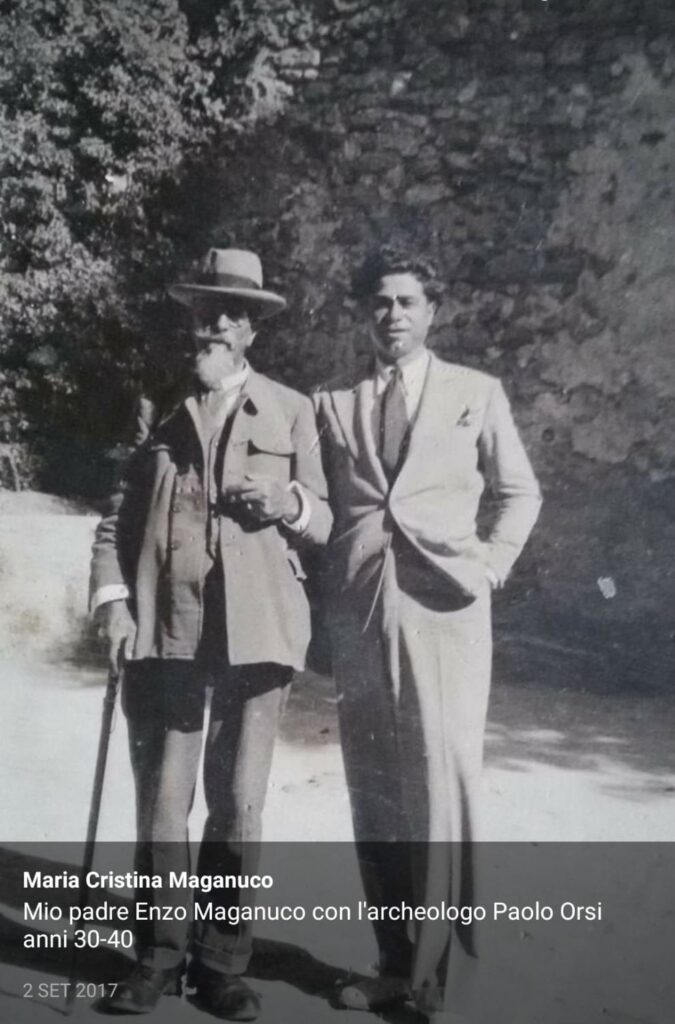

Nel 2016 a seguito di reiterate critiche contro la Società Joniambiente in seno al Consiglio Comunale al fine di poter chiarire la situazione economica e gestionale tra la Società e il Comune Socio Randazzo ( Gli altri Comuni Soci, invece, ci convocavano per un Incontro Istituzionale e in quella sede veniva chiarito l’eventuale contenzioso ) fu inviato il documento che segue:

Loading...

Loading...

Come per incanto le critiche sparirono. Ci siamo augurati che da parte del Governo della Città si fosse finalmente capito che l’ATO era stata una risorsa e non una negatività. (Certamente cose perfette è difficile che ce ne siano ! ).

Il 20 novembre 2020, a seguito di una sentenza del tribunale di Ct che permetteva al comune di Randazzo di poter uscire dall’ATO e conseguentemente di non più pagare le quote relative alle spese per la liquidazione per il prossimo futuro ( per il passato il Comune resta sempre debitore per quasi 2 milioni di euro), Il sindaco Francesco Sgroi posta sulla sua pagina F.B. :

Sconcertati per questo annuncio abbiamo inviato una lettera al Sindaco, agli Assessori e all’intero Consiglio Comunale affinchè fosse rettificato quanto dichiarato perchè palesemente falso e oltremodo ingiurioso per la Società Joniambiente e i suoi Amministratori ( il Collegio dei Liquidatori, il Collegio Sindacale, ed il Revisore dei Conti).

Loading...

Loading...

La lettera, in breve sintesi, afferma quanto segue:

– Il Comune dal 30 settembre 2013 ad oggi, per le spese della gestione della liquidazione, ha versato alla Società Joniambiente 0 (zero) euro.

– Il 5 dicembre 2014 il Comune ha versato alla Società euro 627.390,10 per il Servizio di Igiene Pubblico effettuato dal 1 febbraio 2006 al 30 settembre 2013. Restano ancora da pagare quasi 2 (due) milioni di euro.

– Per la complessa gestione della Liquidazione ( si gestisce 20 milioni di massa passiva e altrettanti 20 milioni di massa attiva) la quota che il Comune dovrebbe pagare annualmente ai due liquidatori e di euro 2.400,00 (cento euro al mese).

– Dal momento che il Comune non ha versato un euro e quindi avendo la disponibilità di queste somme è lecito chiedersi: quali servizi ha dato ai Cittadini Randazzesi !!??

– La Società Joniambiente nell’espletamento del servizio ha fatto risparmiare al Comune di Randazzo più di 500 mila euro.

Attesi inutilmente oltre 2 mesi e non avendo ricevuto alcuna risposta e costatando che il post non è stato rimosso, siamo stati costretti, nostro malgrado, ad adire per le vie legali.

Una nota personale: da oltre 50 anni espleto attività pubblica con incarichi politici e amministrativi e non ho mai querelato nessuno.

Oggi sono stato costretto a farlo in quanto non si può permettere che il massimo rappresentante della nostra Città faccia dichiarazione pubbliche palesemente false ed ingiuriose nei confronti di una società pubblica e dei suoi amministratori dove il Comune di Randazzo è socio.

STORIA DELLE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ JONIAMBIENTE SPA ATO CT1

ANNO 2006

L’anno 2006 è stato per la Società quello dell’inizio del servizio e come tale è stato denso di attività che sono state caratterizzate da una serie di vicende importanti per la vita di tutti i Comuni soci.

Il primo elemento importante è stato il passaggio del personale che prestava servizio nelle precedenti gestioni comunali. Con il 1° di febbraio è partito il servizio e la fase successiva di avvio è stata densa di impegni per la Società e per i Comuni stessi, tutti protesi nello sforzo di ridurre al minimo i disagi di una gestione che doveva mettere assieme diversi cantieri di lavoro e diverse abitudini nelle varie realtà del nostro Ambito territoriale

Il cosiddetto “Piano Nido” (una puntuale, minuziosa analisi del servizio, sulla scorta dei primi mesi di lavoro, completa di direttive ed indicazioni per l’espletamento dei vari servizi), ha ottenuto risultati significativi che hanno quasi azzerato i disservizi.

Sono stati curati i vari iter amministrativi dei finanziamenti ottenuti per il completamento delle infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ( CCR nei vari Comuni e finanziamenti per l’acquisto di attrezzature necessarie).

Una serie di azioni importanti sono state intraprese al fine di fornire all’esterno ( agli utenti ) le notizie necessarie per un corretto utilizzo di tutti i servizi offerti e al fine di accrescere all’interno, il “know-how” della Società;

In ottemperanza a quanto previsto dal piano di comunicazione si è proceduto alla realizzazione del logo societario. La formula scelta è stata quella del concorso d’idee.

In esecuzione a quanto previsto dal piano di comunicazione sono stati realizzatati n. 10.000 ecocalendari su carta riciclata con tutte le informazioni necessarie agli utenti per quanto attiene la raccolta differenziata.

E’ stato pubblicato il sito internet societario con il seguente nome di dominio: www.atoct1joniambiente.it.

Si è proceduto a stipulare un’apposita convenzione di Stage con l’Università di Catania. Tale convenzione ha previsto la possibilità per laureandi e laureati di svolgere attività di tirocinio formativo presso le strutture della società.

ANNO 2007

Il 2007 ha rappresentato per la società il II° anno di attività nel settore ed è stato caratterizzato dal consolidamento dell’esperienza acquisita durante il I° anno.

Tale esperienza ci ha permesso di ridurre gli errori dovuti alla inevitabile inesperienza ed alla complessità della gestione di un appalto in 14 Comuni con tipologie diverse sia dal punto di vista architettonico, che urbanistico, che orografico (mare – montagna) con peculiarità proprie e specifiche che vanno dalla vocazione agricolo-naturalistica a quella commerciale-turistica.

Ognuna di queste realtà si è tradotta in richieste di servizio personalizzate che hanno trovato pronta risposta in tutti quei comuni che avevano, ed hanno, personale già abituato ed educato alle abitudini ed alle aspettative della propria comunità.

A complicare fin dall’inizio dell’anno la già difficile situazione, è intervenuta una legge regionale, la 2\07, che ha previsto la riduzione degli ATO essenzialmente su base provinciale ed ha lasciato in un clima di incertezza e di confusione tutti gli ambiti territoriali, chiamati ad una serie di adempimenti e di modifiche, non meglio specificate, che dovevano portare ad una razionalizzazione della spesa con varie misure che poi, sostanzialmente, per noi si sono tradotte nella riduzione del numero dei componenti del CdA.

A seguito dell’annullamento della gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana nell’ATO-CT1 svoltasi nel novembre 2005, con la collaborazione degli altri settori, e senza l’ausilio di collaborazioni esterne, si è proceduto alla redazione del nuovo Progetto dei Servizi di igiene ambientale,con relativo Bando di Gara e Capitolato Speciale di Appalto, da sottoporre all’esame del Cd.A. della Società.

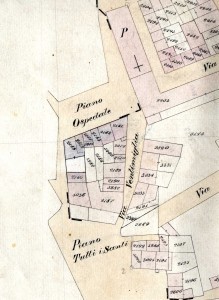

In particolare si è proceduto all’immane lavoro di censimento di tutte le strade, piazze e spazi pubblici di tutti i centri urbani dell’ambito territoriale CT1, alla puntuale analisi della produttività oraria di uomini e mezzi e allo studio di modalità e percorsi per ottimizzare il servizio. Particolare attenzione è stata posta alla redazione del C.S.A. per evitare difformi interpretazioni e future controversie.

E’ stata quasi completata la collocazione dei contenitori e dei cestini gettacarta.

Nel periodo estivo sono stati collocati contenitori per la raccolta differenziata presso i lidi.

E’ stato concordato con la ditta Aimeri il programma definitivo di raccolta differenziata e raccolta beni durevoli ed ingombranti in ogni singolo Comune.

Tale programma è stato propedeutico per la stesura del pieghevole di informazione inviato nel mese di dicembre ai cittadini.

Per ogni Comune sono stati predisposti gli elenchi di tutte le attività non domestiche esistenti sul territorio. Ciò al fine di poter predisporre dei “giri di raccolta” per quanto attiene la raccolta differenziata presso tali attività, attraverso un progetto specifico finalizzato all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata.

Dalla fine del mese di Novembre è attivo il numero verde di Joniambiente 800 911 303.

Un servizio utile per i cittadini e anche per l’Ufficio che, giornalmente, prima dell’attivazione del citato servizio, doveva con il poco personale a disposizione rispondere alle telefonate, registrare le prenotazioni e le segnalazioni ed inviarle alla ditta Aimeri.

L’impegno, però, non è finito, in quanto ogni giorno l’Ufficio provvede a scaricare le “e-mail” inviate dal numero verde e controllare che i report sull’espletamento del servizio, trasmessi dalla ditta Aimeri, corrispondano con quelli trasmessi dal numero verde.

Inoltre l’ufficio provvede a verificare che i report mensili di riepilogo siano corretti e corrispondano al servizio realmente espletato dalla ditta Aimeri.

Un momento molto importante, soprattutto in un ottica futura è la sensibilizzazione nelle scuole.

Il progetto “Scuola-isola ecologica” ha coinvolto nel corso dell’anno scolastico 2006-2007 circa 3.000 alunni dei Comuni di Bronte, Fiumefreddo, Giarre, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo. Nell’anno scolastico 2007-2008 gli incontri sono continuati presso i Comuni di Calatabiano (novembre), Riposto (dicembre).

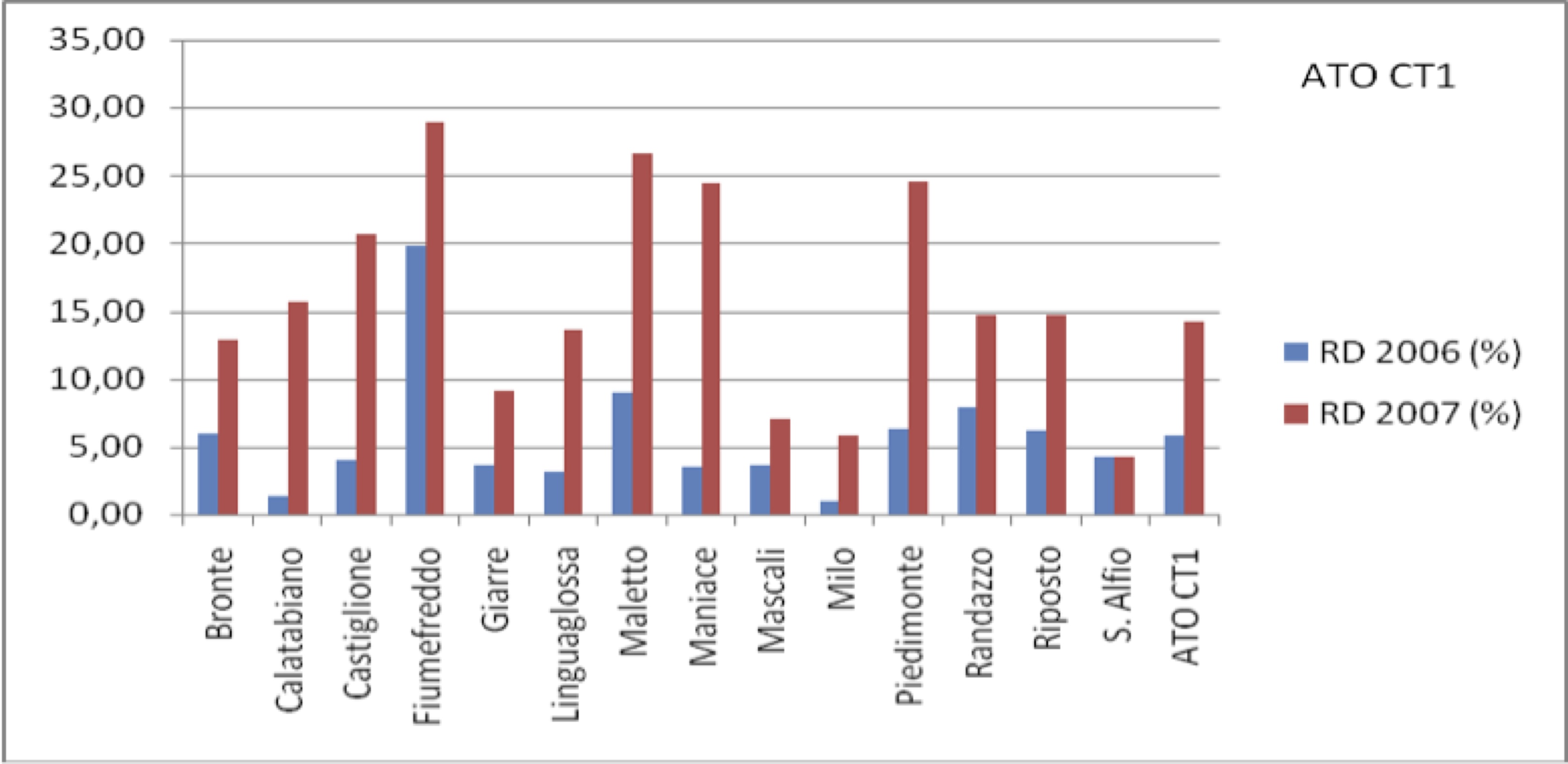

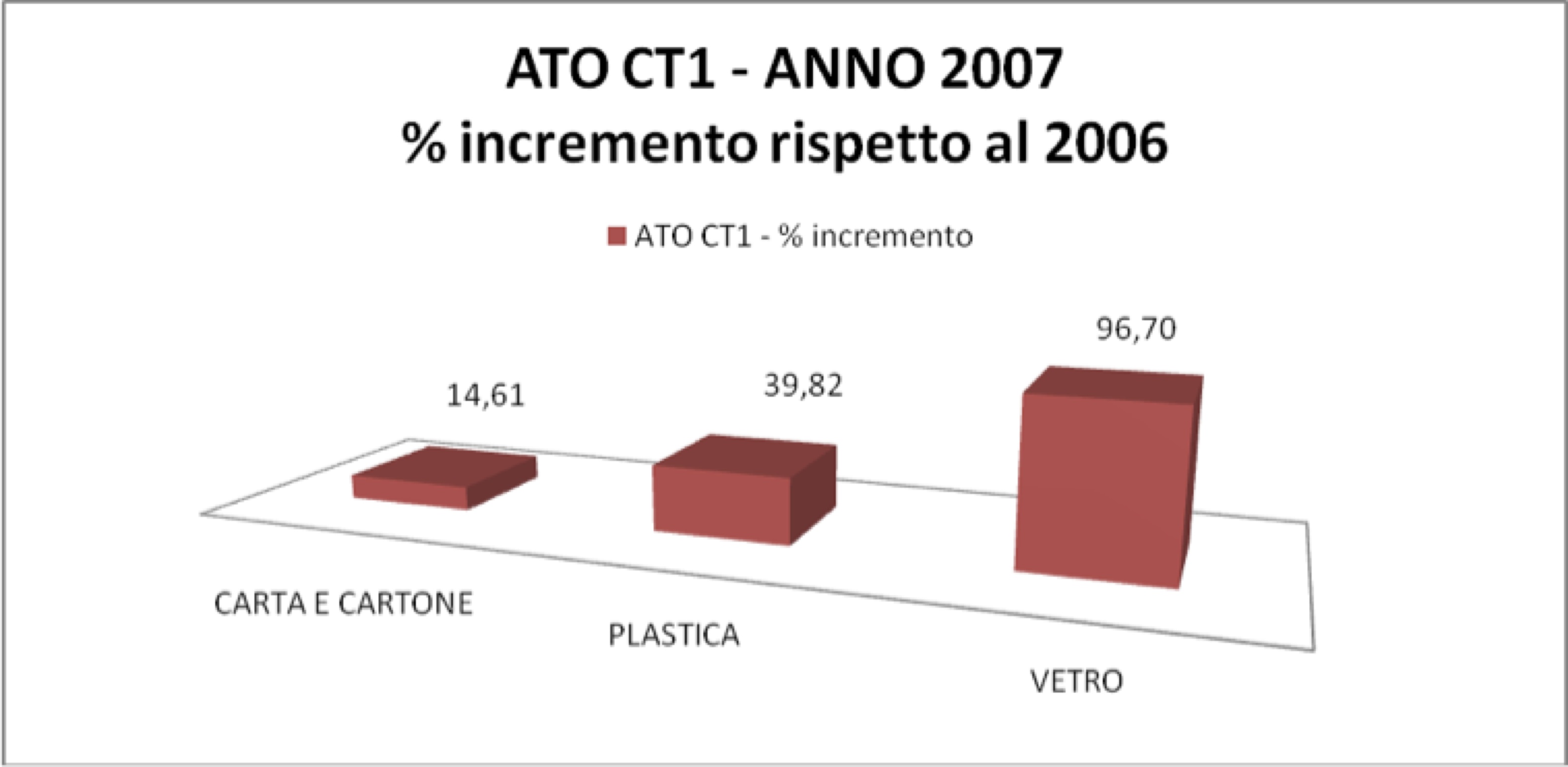

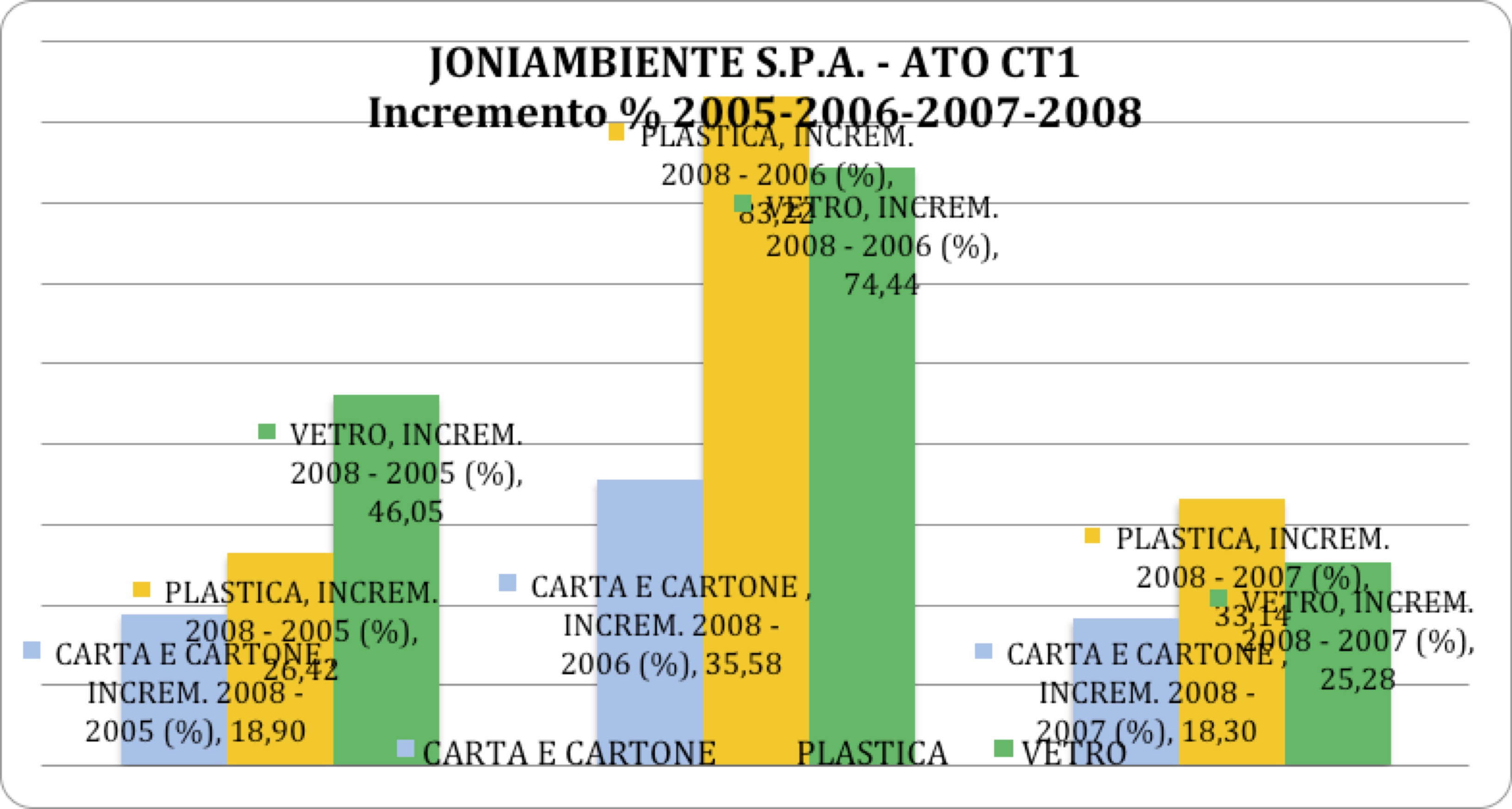

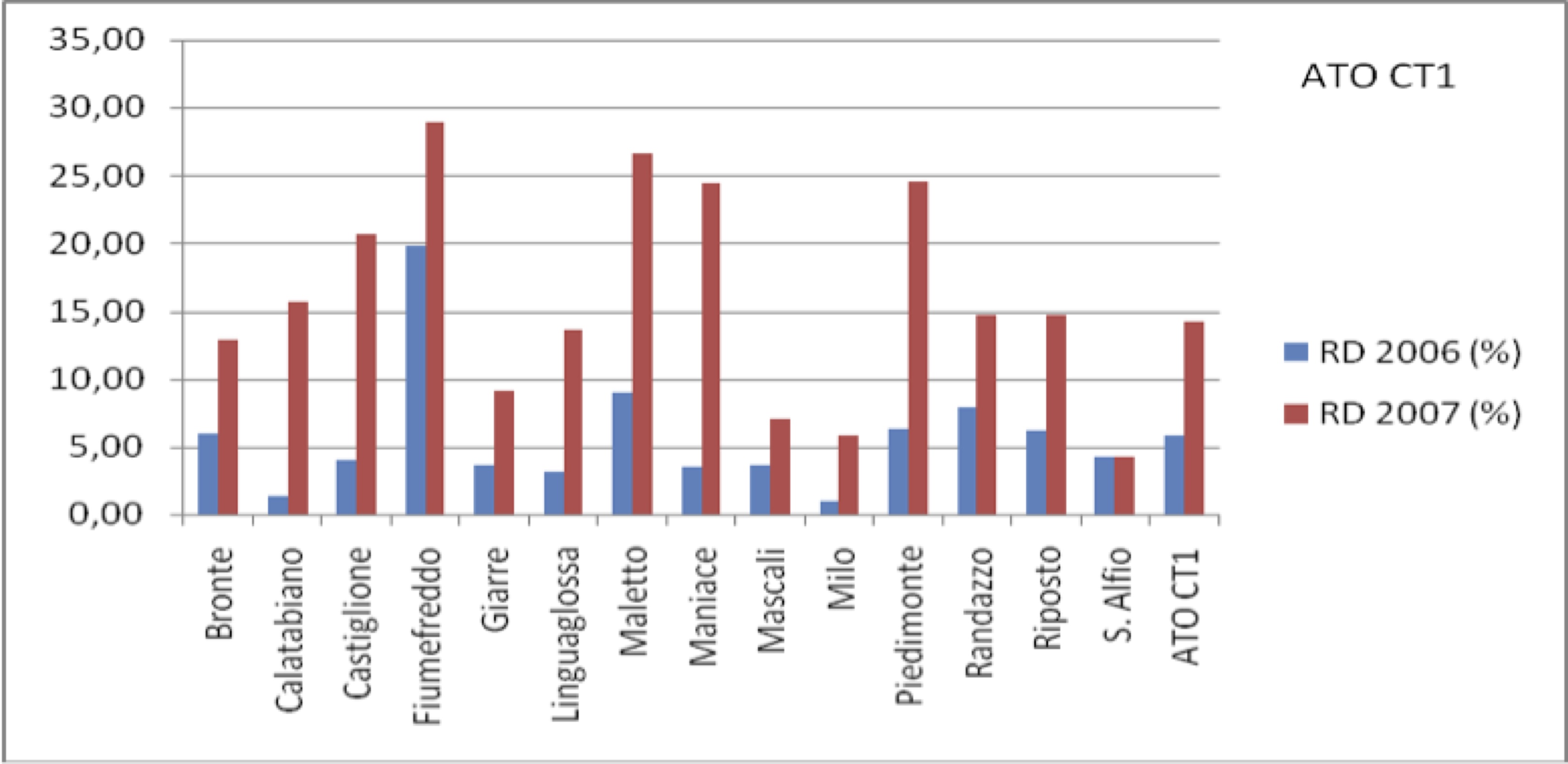

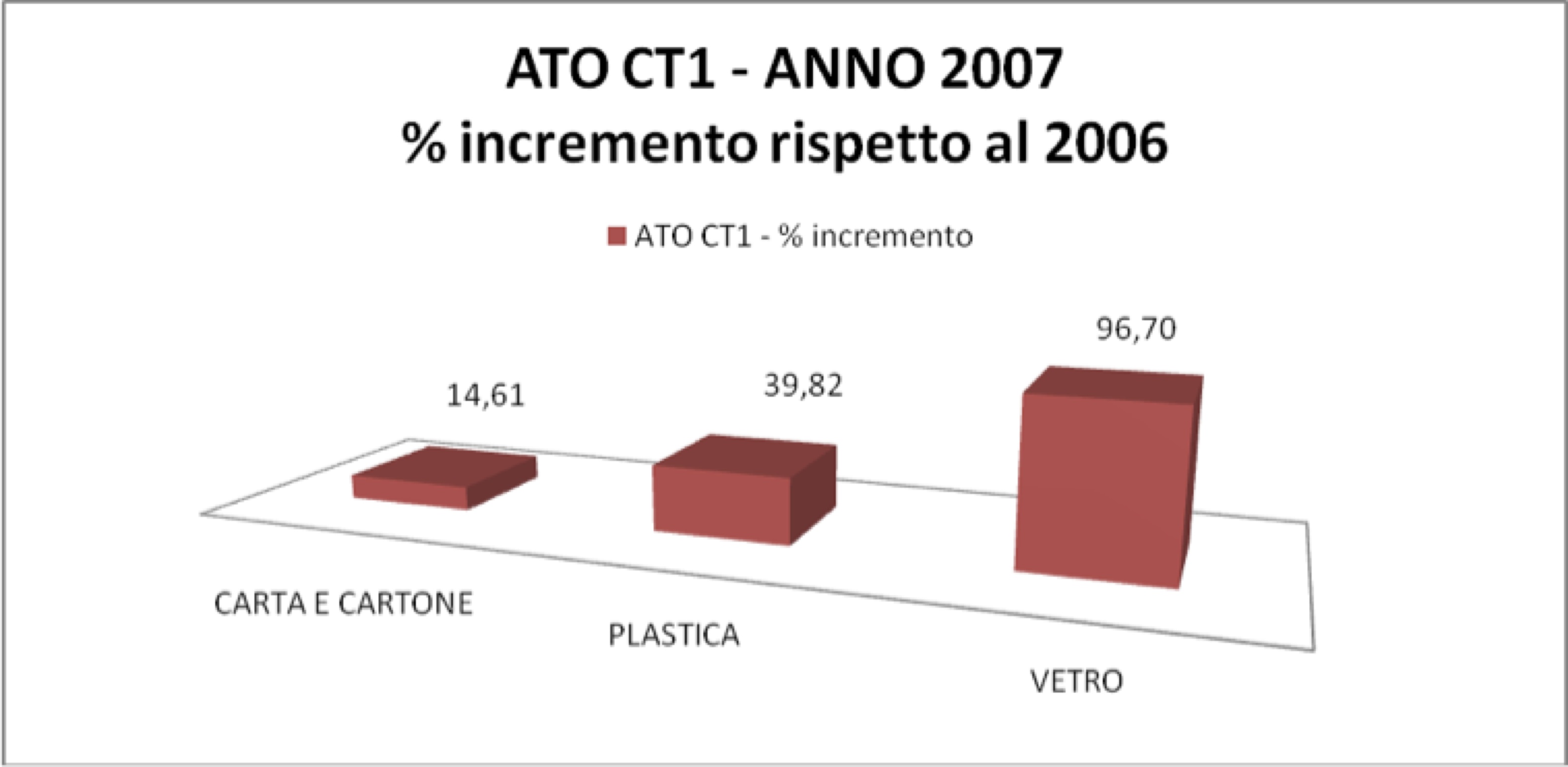

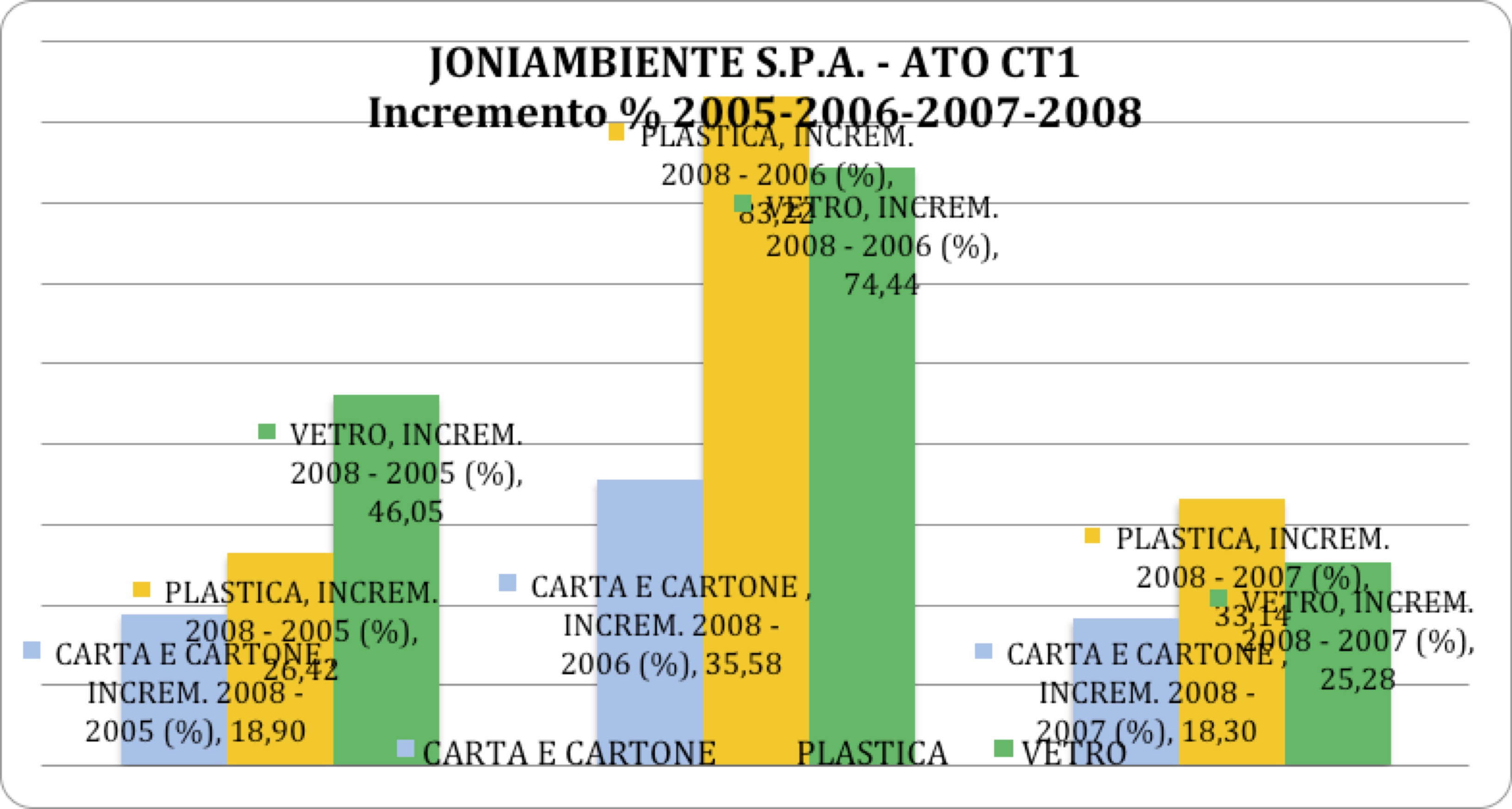

Infine, possiamo osservare che le percentuali di raccolta sono notevolmente aumentate (vedi grafico n. 1), soprattutto quelle relative alla frazione secca (vedi grafico n. 2).

A tal proposito si evidenzia che i dati nel 2007 ci hanno consentito di essere inclusi tra i sei ATO più virtuosi della Sicilia da parte di COMIECO.

Nel corso del 2007 sono state espletate tutte le procedure per l’affidamento dei lavori di costruzione dei C.C.R. di Maletto e Bronte, si è conclusa con il collaudo finale la fornitura per l’attrezzature per la raccolta differenziata, sono stati rimossi gli ostacoli che impedivano la conclusione dei lavori del C.C.R. di Riposto e si è collaborato con il Comune di Bronte per l’individuazione di un’area per l’insediamento di un impianto per il trattamento della frazione secca e di un area per la costruzione di una discarica comprensoriale per i rifiuti indifferenziati.

Anche il 2008 per il settore degli A.T.O. rifiuti si è assistito ad una serie di iniziative parlamentari e di disegni di legge tendenti a riformare il sistema degli A.T.O. in Sicilia, senza peraltro giungere ad alcuna risoluzione definitiva. Tale atmosfera di precarietà continua ci ha fatto operare con ancora più prudenza e con l’obiettivo di non gravare ulteriormente le casse dei Comuni di alcuna iniziativa che non fosse necessaria e dettata da obblighi istituzionali. Nonostante ciò, il nostro A.T.O. è sicuramente da annoverare tra gli A.T.O. virtuosi della nostra Regione, anche se le modifiche regolamentari dell’Agenzia Regionale, che hanno cambiato in corsa le regole per la classificazione degli A.T.O. virtuosi, ci hanno collocato solo nella fascia dei papabili.

L’iniziativa più importante che i nostri uffici hanno portato avanti, seppur nel clima di incertezza sopra accennato, è la predisposizione di un C.S.A. che mira a consolidare gli standards di servizio fino adesso raggiunti e a non disperdere e a non vanificare il livello di cultura ambientale già raggiunto dalle nostre popolazioni.

Sin dalla sua costituzione, per la Joniambiente S.p.A, le attività di comunicazione hanno assunto una indiscussa centralità, riscontrabile direttamente nel territorio dei 14 comuni dell’A.T.O. CT 1.

Giova ricordare alcune iniziative degli anni precedenti a beneficio degli Amministratori che si sono insediati a seguito delle elezioni del 2008.

Già a partire dal 2006, infatti, sono stati attivati, attraverso l’analisi del contesto socio-economico, processi di verifica tesi alla costruzione di un rapporto diretto e trasparente con l’utenza, e a seguire tutta una serie di interventi quali:

- la divulgazione dei numeri utili della società e l’avvio del servizio informazioni;

- gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole;

- la distribuzione capillare di volantini tesi ad incrementare la raccolta differenziata realizzati ad hoc per ciascuno dei 14 comuni soci;

- la collaborazione con le associazioni di volontariato;

- la realizzazione dei primi gadget (es. EcoCalendario).

A partire dal 2007 si aggiungono, alle precedenti, nuove azioni di sensibilizzazione, in particolare:

- l’attivazione del numero verde e del sito internet;

- l’indagine telefonica di customer satisfaction;

- Il recapito (tramite il servizio di Posta Target) a ben 400 utenze di un depliant sulla raccolta differenziata contenente tutte le istruzioni per differenziare i rifiuti nonché i giorni e gli orari del servizio raccolta porta a porta parallelamente alla distribuzione di un pieghevole analogo rivolto, invece, alle attività produttive.

L’ anno 2008, però, ha registrato una significativa intensificazione delle attività di comunicazione, dal momento che numerose azioni sono scaturite dal lancio di tre importanti iniziative cha hanno trovano ampia pubblicizzazione tramite diversi mass media :

- la I Edizione del Concorso Ricicla in Arte;

- La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate”;

- Il progetto “EcoNatale 2008”.

la I Edizione del Concorso “Ricicla in Arte” si è rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° grado ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale CT1 registrando circa 1.800 adesioni. Il successo dell’iniziativa nel sensibilizzare le nuove generazioni e le famiglie intervenute è stato sicuramente sancito dal record di presenze registrate in occasione delle Giornate Ecologiche, tenutesi nelle piazze dei diversi comuni partecipanti, nonché in occasione della Festa dell’Ambiente che ha visto riuniti a Giarre gli alunni di tutti gli Istituti partecipanti con genitori al seguito per premiare e festeggiare i vincitori del concorso;

La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate” ha promosso la raccolta differenziata sulle spiagge dei comuni etnei dell’A.T.O. CT 1 sensibilizzando e coinvolgendo bagnanti e turisti attraverso una serie di interventi mirati quali: l’installazione di “EcoPoint” (appositi contenitori per la raccolta differenziata) nei lidi, sul lungomare e nelle spiagge libere; la collocazione di n. 5 Infopoint sul lungo mare Riposto – Calatabiano per la distribuzione di sacchetti, gadget e materiale divulgativo (Eco Ventagli e Riciclamente), e l’organizzazione dell’EcoAquilonata, evento che, avendo registrato un considerevole numero di presenze, ha consentito di raggiungere in un’unica soluzione target differenti. Nell’ambito della medesima iniziativa vanno annoverate, inoltre, la presenza di stand informativi in occasione di sagre e manifestazioni (tenutesi nei comuni di Bronte, Fiumefreddo di Sicilia, Maletto, Maniace, Milo, Piedimonte Etneo, Randazzo e Riposto) e le manifestazioni itineranti “ArteAmbiente” tenuti da artigiani specializzati sul riutilizzo dei materiali;

L’EcoNatale 2008, progetto dai profondi significati pedagogici e didattici in tema di cultura ambientale, ha avuto come principali destinatari circa 10.000 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Ambito Territoriale Ottimale CT1, attraverso i quali il le famiglie hanno ricevuto il Kit natalizio, appositamente realizzato da Joniambiente, contenente gadget e materiale divulgativo (Eco Calendario ’09, Depliant sulla RD dei rifiuti umidi organici, l’album da colorare EcoColora, Il Grande Gioco del Riciclo…).

Nel corso della programmazione ordinaria dell’anno 2008, indipendentemente dalle suddette iniziative, meritano inoltre di esser e ricordate :

- la stipula della convenzione (tra le prime su l’intero territorio nazionale) per la raccolta differenziata dei contenitori per bevande in TetraPak;

- la presentazione all’A.R.R.A. del nuovo Piano di Comunicazione per il biennio 2009-2010 (con la richiesta di un finanziamento pari a circa € 1.900.000,00) all’interno del quale è stato riservato un posto di assoluto rilievo a tutti gli interventi destinati a: incrementare le percentuali di RD, ridurre i rifiuti alla fonte, mettere a punto sistemi per il calcolo dei conferimenti nella prospettiva di offrire agevolazioni fiscali ai cittadini virtuosi;

- la richiesta di un contributo all’A.R.R.A. da destinare alla formazione del personale degli Enti locali operanti nel settore ambientale nonché ad interventi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

L’anno 2008 ha visto l’Ing. Giulio Nido responsabile del Settore Tecnico della Società particolarmente impegnato nella progettazione e gestione dei LL.PP..

Nel corso dell’anno sono stati redatti e presentati all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque per acquisirne il finanziamento i seguenti progetti:

- Costruzione di un impianto di selezione e pressatura nella contrada Margiogrande presso l’ex discarica dei R.S.U. – Comue di Bronte;

- Importo: €. 3.500.000,00;

- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” in collaborazione con i tecnici del Comune di Bronte;

- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, nell’area dell’ex depuratore Comune di Milo;

- Importo: € 237.634,00;

- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;

- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da realizzarsi nel Comune di Piedimonte Etneo;

- Importo: €. 546.000,00;

- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” in collaborazione con i tecnici del Comune di Bronte;

- Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento RAEE in Randazzo;

- Importo: € 2.300.000,00;

- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;

- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, da ubicarsi in via Etna – Comune di S. Alfio;

- Importo: € 501.882,05;

- Progettazione: Tecnici del Comune di S. Alfio assistiti dal settore tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;

- Progetto di adeguamento delle isole ecologiche nell’A.T.O.CT1 (Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Maletto, Mascali, Piedimonte Etneo, S. Alfio);

- Importo: € 99.060,00;

- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;

- Progetto per acquisto attrezzature raccolta differenziata frazione umida;

- Importo: € 941.840,00;

- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A;

- Progetto per acquisto attrezzature informatizzazione centri comunali di raccolta;

- Importo: € 538.142,00;

- Progettazione: Germanà Antonino – Funzionario della Società “Joniambiente S.p.A;

In totale sono stati presentati progetti per un importo di € 8.664.558,05, tutti redatti dal Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” e/o da tecnici dei Comuni Soci.

Questa scelta ha permesso a questa Società di presentare un gran numero di proposte a costo zero.

Infatti l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ammette al finanziamento le competenze tecniche nella misura massima del 1,5% dell’importo delle opere, pari a quella che sarà corrisposta a finanziamento ottenuto ai tecnici che si sono occupati della progettazione e che cureranno la direzione dei lavori.

Nel caso in cui si fosse optato per l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a tecnici esterni, le spese per le competenze tecniche sarebbero state di gran lunga superiori, in gran parte a carico di questa Società e da liquidare all’approvazione dei progetti anche in caso di mancato finanziamento.

Oltre alle progettazioni di cui sopra, nel corso dell’anno sono stati svolti diversi incontri con gli uffici tecnici dei Comuni Soci per illustrare il Capitolato d’appalto e tutti gli atti predisposti per il nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana nel territorio di competenza dell’A.T.O. CT1. A seguito di detti incontri, per venire incontro alle esigenze esposti dai vari interlocutori, si è provveduto a ben tre rielaborazioni del Capitolato d’appalto fino a giungere alla stesura definitiva sulla quale gli Enti soci non hanno formulato alcuna osservazione.

Sono state inoltre espletate le seguenti gare per la realizzazione di Centri comunali di raccolta e fornitura di attrezzature:

- Costruzione di un centro comunale di raccolta nella c.da SS. Cristo – Area Artigianale – Comune di Bronte;