CRONOLOGIA

440 a.c. – La Città di Trinacia (futura Randazzo) nel 440 a.C. fu assediata e sconfitta dai Siracusani. I Trinacesi diedero prova di grande valore e per non cadere in mano al nemico, cui non vollero arrendersi, si uccisero tutti l’un l’altro, senza restarne in vita che fosse uno”. (così scrive Emmanuele La Monaca, nella sua “Antichità di Sicilia”).

254 – Il 1° febbraio del 254 si verificò una terribile eruzione dell’Etna. Gli abitanti del luogo si rivolsero alla SS Vergine che accogliendo le suppliche salva la Città dalla lava. Grati del celeste favore i Tiraciesi costruirono una Chiesa di legno nella quale rimase nello stesso luogo dove si era trovato il pilastro con l’Immagine della Madonna e fu chiamata Santa Maria del Pileri. (Padre L.Magro)

891 – Secondo il Codice Arabo Tomo II° fogl. 285, nel 891 Randazzo aveva la popolazione di ventitremila anime.

1074 – Il monastero di San Giorgio, che prima si chiamava Monastero di S. Maria Maddalena delle Moniale Benedettine, prese questo nome per volere del Conte Ruggero che aveva lasciato lì il Quadro con l’Immagine di San Giorgio Martire e cinque pezzetti di ossa fra cui un’intera costola preziose Reliquie del Santo ed un dente mascellare dell’Apostolo Paolo.

1088 – Il Pontefice Urbano II (ispiratore della Prima Crociata per la liberazione di Costantinopoli e realizzatore del programma di portare e tenere la Campania e la Sicilia saldamente nella sfera d’influenza cattolica,) diretto a Troina si fermò a Randazzo e celebrò messa nella chiesa di S. Maria (unica di rito latino).

1198 – La Chiesa Abbaziale di Randazzo era “Suffraganea” di Messina, oltre che per tradizione, anche perché una Bolla Pontificia di Innocenzo III°, emanata nell’anno 1198, trascritta da Carlo Domenico Gallo negli Annali della Città di Messina, accordava a Bernardo Arcivescovo di Messina l’uso del Pallio, autorizzandolo a poterlo usare non solo nella propria Diocesi, ma pure nelle Chiese suffraganee di Troina, Lipari, Cefalù, Taormina e Randazzo.

1150 – …… nel veridico sito detto Triocla, oggi su fortissima rupe, è giacente quella Nobile Città che fu denominata Randatium.

(Nota bene: = RANDATIUM : nome originario da Trinacium, che senza la T fu detta dai Saraceni Rinacium e Ranacium. Il primo che poi la denominò Randatium fu il conte Ruggiero, allora quanto concesse all’Abate di Sant’Angelo di Brolo l’ex feudo di Santa Maria del Bosco).

1154 – Il geografo arabo del re Ruggero II El-Edrisi descrive Randazzo come un villaggio “del tutto simile ad una cittadina con un mercato che pullula di mercanti e artigiani”, testimoniandone il particolare periodo di prosperità economica.

1195 – L’Imperatore Arrigo VI, nel suo viaggio (1195 ?) da Castrogiovanni a Messina dove si recava per causa di malattia, a settembre fu a Maniace ; in tale occasione dovette necessariamente passare da Randazzo.

1197 – La Regina Costanza – moglie dell’Imperatore Arrigo VI – fu di passaggio da Randazzo in luglio 1197, nel suo viaggio da Messina a Palermo.

1210 – L’Imperatore Federico II e sua moglie la Regina Costanza, per consiglio dei medici in quanto a Palermo vi era la peste, soggiornarono per la salubrità del clima prima a Montalbano e poi a Randazzo ove si fermarono tutto il mese di ottobre.

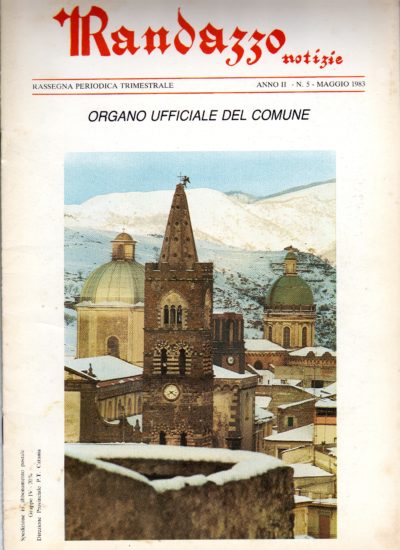

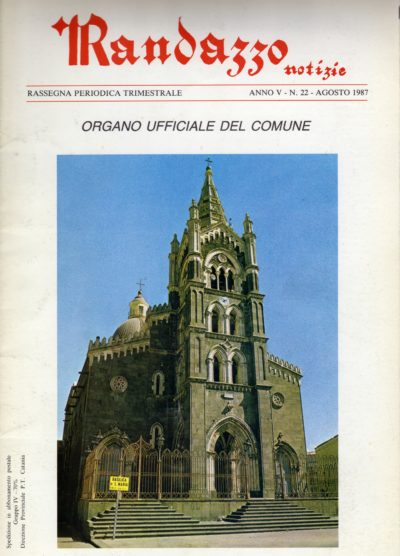

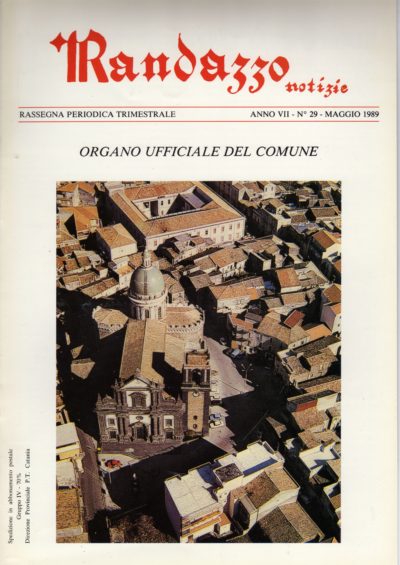

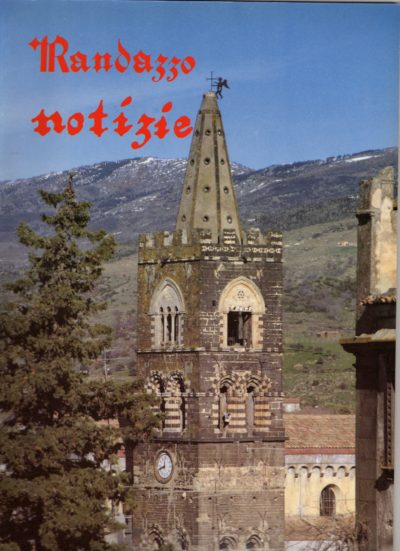

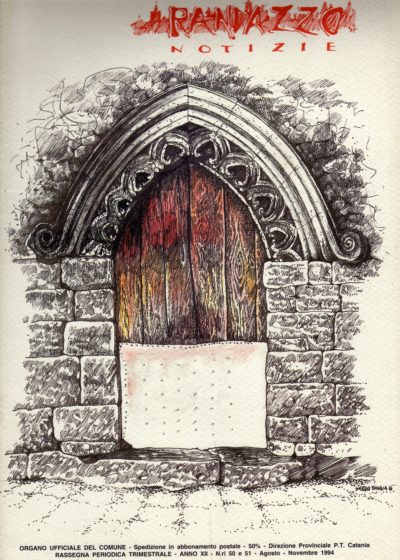

1217 – La chiesa di Santa Maria. La data della costruzione della Chiesa si trova scolpita nell’ Epigrafe sul pilastro di tramontana della Chiesa che recita (la traduzione è di don Calogero Virzì) 🙁 una nuova versione di Angela Militi la data 12 marzo del 1214. vedere: randazzo segreta) “ Nel lasso di tempo del 1217 dopo la nascita della Vergine Maria del Verbo, fu costruito questo edificio coperto da volte in pietra sopra archi sostenuti da dodici colonne lavorate con arte eccellente. Un leone collocato sopra la parte terminale orna con arte questa opera egregia, tempio venerato di Cristo. Nell’anno del Signore 1239 questa opera fu portata a termine “.

Con Lettere Apostoliche del 20 settembre 1957 fu elevata a Basilica Minore Pontificia.

1239 – Nella cornice del muro di destra della Basilica di Santa Maria (dalla parte del corso Umberto I) si legge la scritta “IMPERANTE”. Doveva esserci scritto: ” IMPERANTE FEDERICO II “. La domenica di Palma del 1239, però, il Papa Gregorio IX scomunica per la seconda volta l’Imperatore e quindi la frase resta incompleta.

1256 – “L’imperatore Manfredi, figlio naturale del Re Federico II e della Regina Bianca, presa d’assalto Randazzo nel 1256, e si fece quì acclamare Re, due anni prima che fosse coronato in Palermo, lasciando quì Governatore suo zio Federico Lanza Principe di Antiochia e Conte di Capizzi, dal quale ebbe origine in Randazzo questa Famiglia della quale Nicolò De Antiochia fu uno dei Senatori nel 1282, e Benedetto De Antiochia che sposò in Randazzo Margarita Omodei, Baronessa di Maletto”.

1282 – Pietro I d’Aragona il 10 agosto 1282 sbarcava a Trapani e dopo essere stato incoronato a Palermo si diresse (8 settembre) a Randazzo – unica città murata dell’entroterra del Valdemone posta sull’alto Alcantara che presentava per l’esercito siciliano tutte le garanzie di una città fortificata – e qui fece attendere il suo esercito, in una località che ancora, a ricordo, porta il nome di “Campu re“, per soccorrere Messina assediata dagli Angioini.

1282 – Randazzo prese parte ai Vespri Siciliani (ribellione scoppiata a Palermo all’ora dei vespri di Lunedì dell’Angelo contro i francesi). La città insorse contro gli Angioini e nel piano che circonda il lago Gurrita i randazzesi sterminarono le truppe francesi che presidiavano la città.

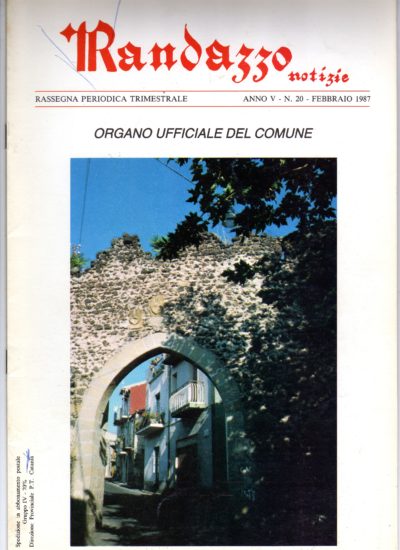

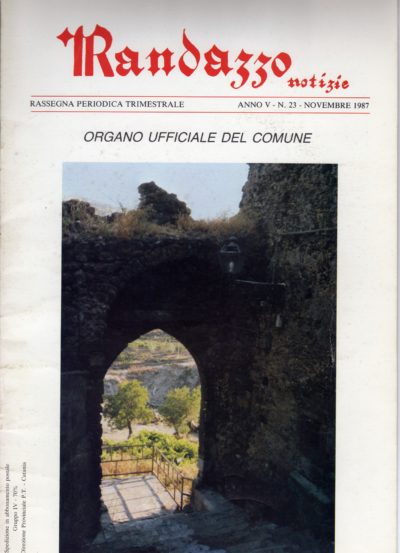

1282 – Pietro I d’Aragona fa restaurare le porte di San Giorgio e la porta aragonese, detta anche Porta di San Giuliano, che deve il suo nome al fatto che Re Pietro d’Aragona restaurandola, fece apporre accanto allo stemma del paese anche il proprio e quello della moglie Costanza.

1286 – Il re Giacomo D’Aragona, secondogenito di Pietro e della regina Costanza, visitò Randazzo e la definì Terra Prelibata.

1292 – Nella battaglia navale, il mese di luglio, che vide contrapporsi il re di Sicilia Federico II contro Carlo D’Angiò perse la vita il randazzese Corrado Lanza che nel 1282 era stato nominato dal Re Pietro I° Senatore di Randazzo occupando pure la Carica di Gran Cancelliere della Corona di Sicilia.

1296 – Lo storico Giuseppe Bonfiglio (1547-1622) cosi descrive Randazzo parlando della guerra tra il Re Federico II e Carlo D’Angiò “Vicino Castiglione principale fortezza del Laoria, è situata la Città di Randazzo la quale, per le sue ricchezze, nobiltà di Cittadini, numerosità di popolo e grandezza di territorio, a nessuna del Regno è seconda”.

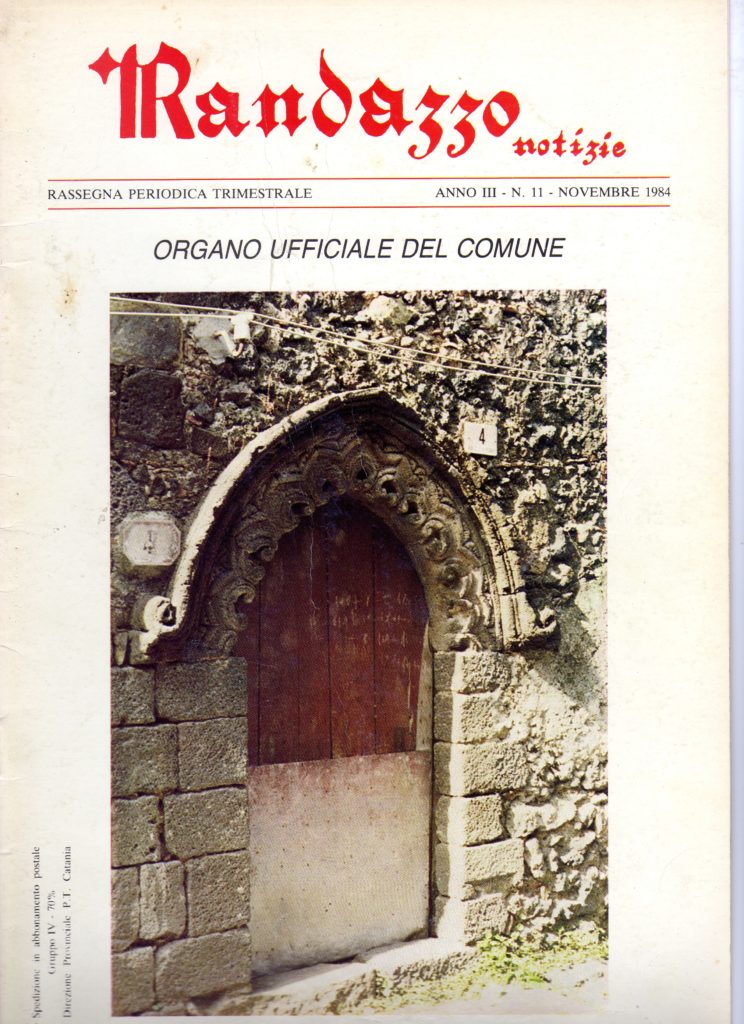

1299 – Michele Amari (Palermo 1806 – Firenze 1899 storico, politico ed arabista) nella sua opera “La guerra del Vespro Siciliano” definisce: “Randazzo, principal città in Val Demone dopo Messina” . Commentando un testo arabo trova che Randazzo veniva definita: “città tetra e sinistra , nonostante i suoi balconi , le sue porte di pietra scolpita”.

1300 – Agli inizi del 1300, il duca Roberto d’Angiò, sferrò un attacco armato contro Randazzo, città fedelissima a re Federico III d’Aragona. I Randazzesi serrarono le porte, le munirono di armati e presidiarono le otto torri di guardie scelte. Per evitare un lungo, probabile assedio, i cittadini passarono al contrattacco: in una notte di buio fittissimo, l’esercito randazzese uscì da Porta Pugliese ed attaccò gli armati angioini. Seguì un furioso combattimento: l’esercito angioino fu costretto a battere in ritirata dall’impeto dei Randazzesi. L’avvenimento va sotto il nome di “assalto della Fonte del Roccaro”, una fontana che ancora esiste sulle sponde del fiume Alcantara.

1303 – Federico d’Aragona o Federico II (Barcellona 1273-Paternò 1337), incoronato re di Sicilia (o di Trinacria) a Palermo il 25 marzo del 1296, per una particolare distinzione di onore e per lo sviluppo urbanistico della Città, il 10 febbraio 1303 emanò un decreto con cui fece obbligo a tutti i baroni del regno di trasferirsi a Randazzo assieme alla sua Corte per villeggiare nei quattro mesi estivi.

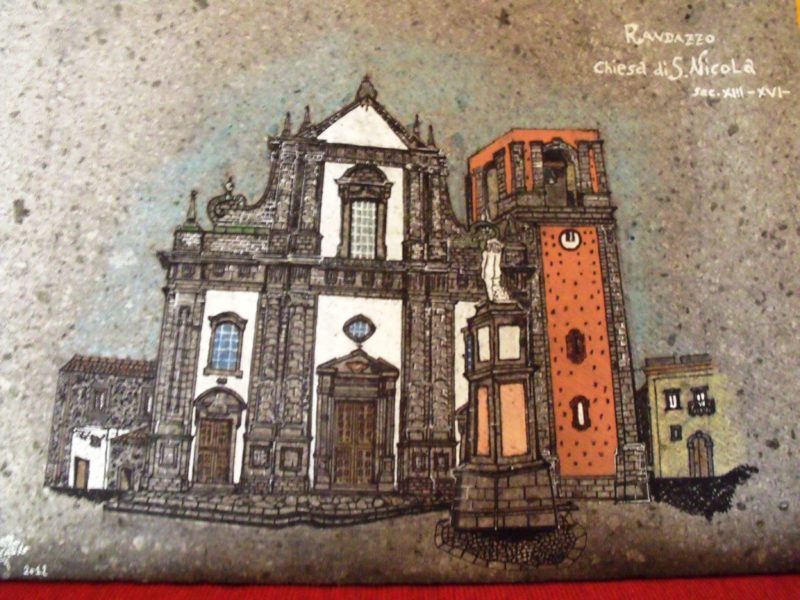

1312 – La Regina Eleonora, moglie del Re Federico II, diede alla luce a Randazzo il Reale Infante cui, nella fonte battesimale della Chiesa di S. Nicolò, fu imposto il nome di Guglielmo e gli fu dato dal Padre il titolo di primo Duca di Randazzo.

1337 – Il Re Federico II, nell’ultimo giro che fece in Sicilia, giunto a Castrogiovanni elesse il suo quartogenito Principe Giovanni quale secondo Duca di Randazzo in sostituzione del fratello Guglielmo deceduto nel 1320, all’età di otto anni. A questo Duca, oltre ai Casali soggetti al Distretto di Randazzo, furono addette le Città di Troina, Castiglione e Francavilla.

1337 – Giovanni d’Aragona, Quarto figlio di re Federico III di Trinacria e di Eleonora d’Angiò, nacque nella primavera del 1317. Dotato di ricchi feudi (Mineo, Alcamo, Francavilla, Torino, Malta, Pantelleria), alla morte di Federico nel 1337, in virtù appunto del testamento paterno vide elevato al rango di Marchesato, fino allora mai conferito in Sicilia, la sua signoria di Randazzo, ottenendo un posto di grande rilievo nella feudalità siciliana

1338 – Il Re Pietro II° , figlio primogenito di Federico II, e la moglie Elisabetta di Baviera che sposò nel 1321, tenne Residenza in Randazzo con tutta la Reale Famiglia, nei quattro mesi di estate.

1342 – Divenuta vedova la Regina Elisabetta l’ 8 agosto 1342, insieme ai figli Ludovico e Federico, dovette rimanere a Randazzo sino al 1347, per disposizione del Duca Giovanni, Tutore di Ludovico ed Amministratore del Regno.

1348 – Si può leggere da un diploma del 1348, emanato in Catania il 14 agosto da Federico il Giovane, Duca di Atene, Marchese di Randazzo, Conte di Mineo e Calatafimi, che Randazzo ottenne la Reale approvazione di due Capitoli dove era dichiarato che il Distretto della Città di Randazzo era costituito da dodici Casali e precisamente : Spanò, Carcaci, Floresta, Pulichello, Cattaino, Bolo, S. Teodoro, Chisarò, Cuttò, Santa Lucia, Maniace e Bronte, e nelle Cause Criminali, soggetti al Capitano Giustiziere di Randazzo.

1358 – Il Re Federico III° tenne Randazzo un Parlamento Generale di tutti i Baroni fedeli, per trovare i mezzi per poter vincere ed umiliare tutti i nemici.

1380 – Nel 1380, come riferisce il Padre Lazana Carmelitano e con lui anche il Padre Giuseppe Fornari, essendo venuti a Randazzo i Padri Carmelitani per fondarvi un Convento, fu loro concessa la Chiesa che i Trinaciesi, Triocolini ed Alesini, quando si accamparono in un sito ad oriente della Città, fabbricarono un Suburbio (sobborgo) e vi edificarono una Chiesa per loro Parrocchia che dedicarono a San Michele Arcangelo, accanto alla quale edificarono il loro Cenobio (monastero). Questo Convento con la relativa Chiesa si rese glorioso sotto il governo di Padre Luigi Rabatà Religioso Carmelitano, nato in Monte San Giuliano in quel di Trapani, circa il 1420 e morto in fama di santità in Randazzo, in un sabato di maggio, con molta probabilità il giorno 11 del 1490.

1366 – Il Principe di Torremuzza Vincenzo Castelli scrive nei Fasti di Sicilia, vol. I°, pag. 75 , che quando ancora l’Infante Maria aveva tre anni ed era sotto la tutela di Artale d’Aragona suo Balio, fu riunito in Randazzo il Parlamento Generale del Regno rapportato, per stabilire la successione di Maria, nel caso che fosse deceduto il Re Federico III°, allora molto grave e senza eredi maschi.

1398 – Il Re Martino e la Regina Maria furono in Randazzo, accompagnati dal Cardinale Gilforte, Arcivescovo di Palermo e da fra’ Paolo Romano Arcivescovo di Monreale, a preghiera dei quali, furono perdonati i Baroni ribelli.

1411 – La regina Bianca, dopo aver visitato in lungo e in largo la Sicilia con la sua corte itinerante, venne anche a Randazzo il 3 giugno 1411 e venne accolta con tutti gli onori. Fu così contenta che fece scrivere una missiva dal suo segretario a Palermo: “…….. hodie intrammu feliciter in quista terra di randazu, undi fommu richiputiet ascuntrati cum solemni festa et alligrizia da tucti universaliter....”.

1414 – L’Arciprete di Randazzo R.mo Matteo D’Elefante nel 1400 fece un’istanza al Metropolitano Arcivescovo di Messina, perché fosse dichiarata la Chiesa di S. Maria la maggiore sopra delle altre due Chiese di S. Martino e S. Nicolò. Dopo 14 anni di litigio,

il 15 febraio 1414 l’Arcivescovo di Messina e Metropolitano di Randazzo, Mons. D. Tommaso Crisafi proferì la sua sentenza definitiva con la quale dichiarò Maggiore sulle altre Chiese quella di S. Maria, col Titolo di Madre Chiesa duratura in perpetuum usque ad finem mundi.

1419 – Il Beato Matteo Gallo di Agrigento (1377-1450) fu il fondatore del nostro Convento dei Frati Osservanti cioè di Santa Maria di Gesù. Il culto della sua beatificazione venne riconosciuto dalla Chiesa con decreto del 21 febbraio 1767, approvato da papa Clemente XIII.

La memoria si celebra l’8 febbraio.

1420 – Luigi Rabatà dell’Ordine dei Carmelitani nasce a Monte San Giuliano. Muore 11 maggio 1490 in odore di santità. Si distinse per carità ed umiltà. Le sue ossa riposano nella Basilica Minore di Santa Maria. La Congregazione dei Riti ha permesso nel 1841 con un Decreto il culto del Beato.

1420 – Mons. Francesco Conzaga (1546-1620) Generale dell’Ordine Francescano scrivendo della fondazione del Convento dei Minori Osservanti di Randazzo dedicato a S. Maria di Gesù, afferma che è stato fabbricato, a spese pubbliche, dai Cittadini di Triocla, vulgo Randazzo, nel 1420. La donazione venne confermata dal Re Alfonso, con Diploma che si trova copiato in margine nell’atto della Donazione stipulato in Randazzo presso le Tavole del Notaro Guglielmo Milìa, il 3 gennaio 1420.

1420 – Per poter edificare il Convento di Santa Maria di Gesù i Giurati di Randazzo donarono come locale alcune fabbriche appartenenti al Comune, che erano reliquie dell’antico teatro di Triocla che i Saraceni avevano distrutto e convertito in Quartiere militare e poi diventato magazzino del Comune. Tale donazione venne confermata da Re Alfonso con Diploma che fu inserito a margine dell’Atto presso il Notaro Guglielmo Milia, il 23 gennaio 1420, in Randazzo.

1426 – Il 24 dicembre del 1426 il R.mo Capitolo della Cattedrale di Messina, funzionante da Metropolitano, confermò la superiorità della Chiesa Abbaziale di S. Maria, perché le due ex Cattedrali di S. Nicolò e S. Martino non avevano voluto cedere a detta Chiesa l’esercizio e le funzioni di Madre Chiesa di Randazzo. Nel 1435 anche il Sommo Pontefice Eugenio IV riconfermò questa supremazia.

1435 – Sotto il Sommo Pontefice Eugenio IV, a richiesta dei Randazzesi, la Città Abbaziale ( cioè le tre chiese: Santa Maria, San Nicola e San Martino) di Randazzo viene incorporata nella Diocesi di Messina di cui era Suffraganea già dal 1198. Nel 1872 passa nella Diocesi di Acireale.

1438 – Il Re Alfonso sollecitato dall’’Arciprete di Santa Maria Santoro Palermo confermava la supremazia della Madre Chiesa di S. Maria e il 2 febbraio 1439 lo stesso Re Alfonso mandò Lettera Oratoria all’Arcivescovo di Messina per dar esecutoria alla citata Bolla già spedita nel 1434 per detta supremazia.

1450 – Alfonso V d’Aragona detto il Magnanimo visitò Randazzo il 1 maggio e riaffermò il previlegio giuridico che i Randazzesi potevano essere giudicati solo da Magistrati della Città e ribadisce il diritto di tagliare il legname nei boschi della Foresta della porta di Randazzo.

1466 – San Francesco di Paola venne a Randazzo per incontrare , Simone Pollichino, uno dei Giurati di Randazzo, per avere l’autorizzazione a potere estrarre dal suo fondo il legname e trasportarlo da Tortorici fino a Torrenova e di là, via mare, a Milazzo per la costruzione di un Convento.

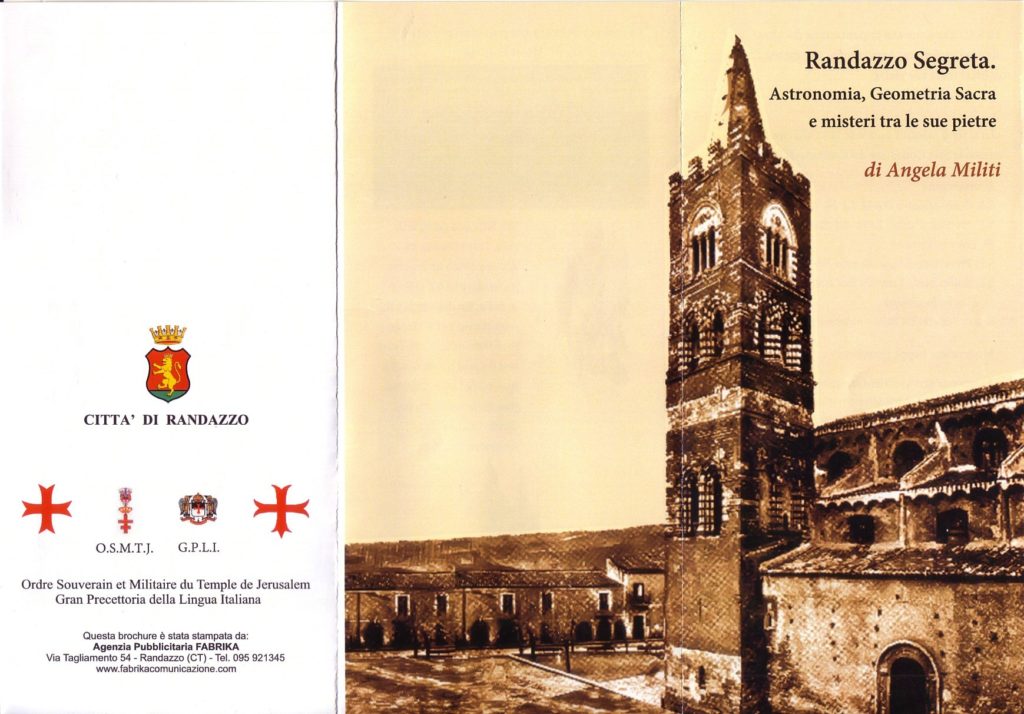

1466 – “ Era il 26 ottobre del 1466, quando il viceré Lupum Ximenez d’Urrea approvava, per la prima volta, le Consuetudini di Randazzo, un sistema di norme civili – composte da 58 articoli – che regolavano la vita comunitaria della città. Le stesse furono redatte durante «un Consiglio generale in locu» e sottoposte allo stesso viceré per la conferma, il 6 giugno dello stesso anno, dal reverendo Jaymum de Citellis, arcipresbitero della terra di Randazzo e dal nobile Michaelem la Provina «sindicos et ambaxiatores universitatis terre Randacii» (Vito La Mantia., Consuetudini di Randazzo, Palermo, 1903. (dal blog.: www. randazzo segreta.it di Angela Militi).

1470 – Gualtiero Spadafora, barone di Maletto, ma residente a Randazzo in piazza San Nicola nel “Palazzo del Duca “, fondò l’Ospedale Civile per gli Infermi Poveri e miserabili, a beneficio del quale donò in perpetuo i salti d’acqua di tutti i mulini, serre d’acqua e battinderi ossia paratori esistenti nel Fiume Grande di Randazzo ch’egli possedeva per investitura feudale. Questa donazione, con testamento del 3 ottobre 1470 presso il Notaro Pino Camarda di Randazzo, ebbe la conferma Reale il 9 ottobre dello stesso anno 1470, come si leggeva nella Giuliana dell’Ospedale Cittadino redatta dal nostro storico locale Sac. D. Antonino Pollicino circa il 1706 con atto pubblico del 31-10-1470, in Notaio Pino Camarda.

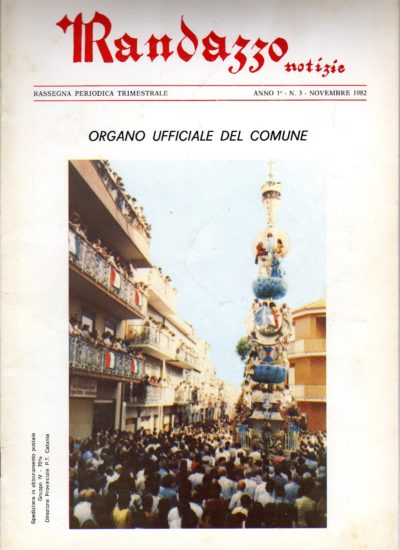

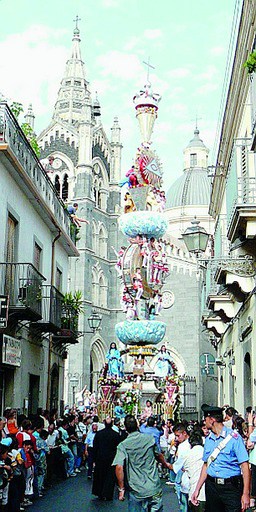

1476 – Il 3 agosto venne istituita la Fiera Franca nell’ambito del territorio della chiesa di Santa Maria. Questo privilegio fu concesso dal Re Giovanni (Giovanni II D’Aragona – 1398/1479 -) La Fiera Franca fa da volàno alla manifestazione della “a Vara” che si svolgeva e si svolge il 15 di agosto.

1477 – Il Supremo Gerarca della Chiesa Universale, dopo furibonde liti tra le tre Chiese per la supremazia, nel 1470 incaricò per la Revisione della Causa il Delegato Apostolico Mons. D. Leonzio Crisafi Archimandrita di Messina, con l’espresso incarico di ponderare bene tutte le ragioni dei Ricorrenti e pronunziare una Sentenza finale la quale avesse forza di perpetuo silenzio sopra tutto. Dopo una lunga discussione della Causa che durò circa sette anni , Mons. Crisafi spedì la sentenza definitiva il 16 gennaio 1477, dove si riaffermava la parità di tutti i diritti e privilegi delle tre Chiese.

1487 – Il Monastero di S. Filippo di Demena, detto anche di S. Filippo di Fragalà viene annesso al territorio di Randazzo così detto Nuovo, con Diploma 4 febbraio 1487 del Re Ferdinando II° di Castiglia. In esso Diploma fu ordinato che , non si potesse portare vino da altra parte se non dalla sola Città di Randazzo.

1492 – Gli ebrei di Randazzo sono costretti a lasciare la Città a seguito del provvedimento di Ferdinando II d’Aragona re della Sicilia (1468/1516) che prevedeva l’espulsione di tutti gli ebrei dai suoi territori. A seguito di ciò vendettero alle Monache di S. Giorgio la sopraddetta casa con l’attigua Moschea e due altri casaleni con degli annessi e il Cimitero confinanti con il Monastero, con il patto di ritorno nel caso che fossero richiamati dall’esilio. L’atto fu redatto presso il Notaro Staiti il 26 novembre IIª Indiz. 1492,

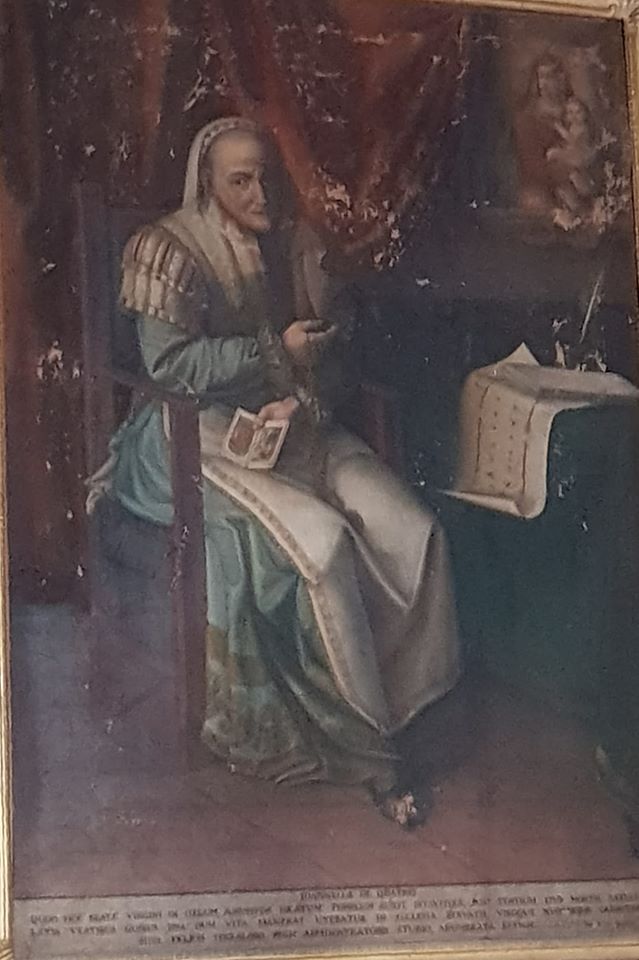

1506 – La baronessa Giovannella De Quatris, con atto notarile redatto il 5 marzo dal Notaro Geronimo Crupi di Palermo e l’assenso di Ferdinando II, lasciò il suo vistoso patrimonio (i feudi di Flascio e Brieni) alla Chiesa di Santa Maria creando la sua “maramma” o fabbriceria per cui si fu in grado di terminare i lavori di ricostruzione e la si potè arricchire di quegli arredi sacri preziosissimi che formano il suo pregevolissimo tesoro. Tale decisione venne confermata e ratificata dal Re Ferdinando il Cattolico il 25 aprile dello stesso anno e il 22 dicembre del 1545, con Bolla Pontificia, venne ratificata dal Sommo Pontefice Paolo III.

1519 – I giurati di Randazzo volendo costruire un convento dei Frati di San Domenico di Gusman, si riunirono nella Chiesa Parrocchiale di San Nicolò il 4 aprile 1519 e ad unanimità di voti decisero di chiedere al Padre Provinciale dei Domenicani l’autorizzazione a costruirlo. Avuto il benestare scelsero come luogo il locale della cosidetta Torrazza, che era l’antico Palazzo con Torre della nobile famiglia Russo, di origine Lombarda, ma che poi era diventata proprietà dei nobili Signori D. Antonino e Figli Floritta. Pertanto il 20 aprile 1519 presso il Notaro Vincenzo Di Luna fu stipulato l’atto non solo della Torrazza ma anche delle due chiesette attigue di Santa Maria delle Grazie e dell’Apostolo San Barnaba.

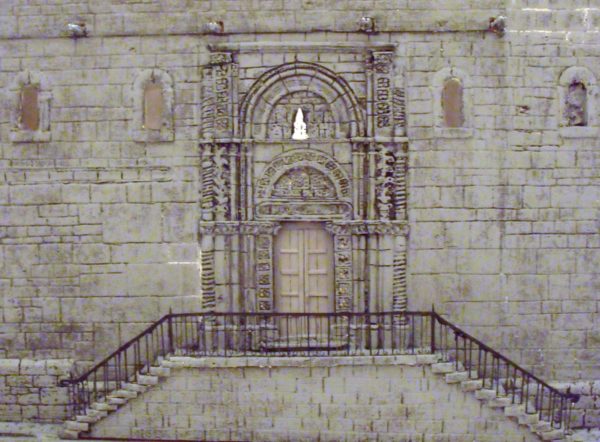

1523 – Nella cappella del SS. Sacramento della Chiesa di S. Nicolò si ammirano, di Antonello Gagini, un tabernacolo posto dietro l’altare ed altri bassorilievi eucaristici e qualche scena della Passione. I lavori furono commissionati il 7 dicembre 1523 per onze 37 pari a lire 471,75, ma incominciati nel 1535 e rimasti incompleti per la morte dell’artista avvenuta nell’aprile dello stesso anno e poi rifiniti dal figlio Giacomo.

1535 – Il sindaco (Magistrato Civico per quei tempi) è Francesco Lanza.

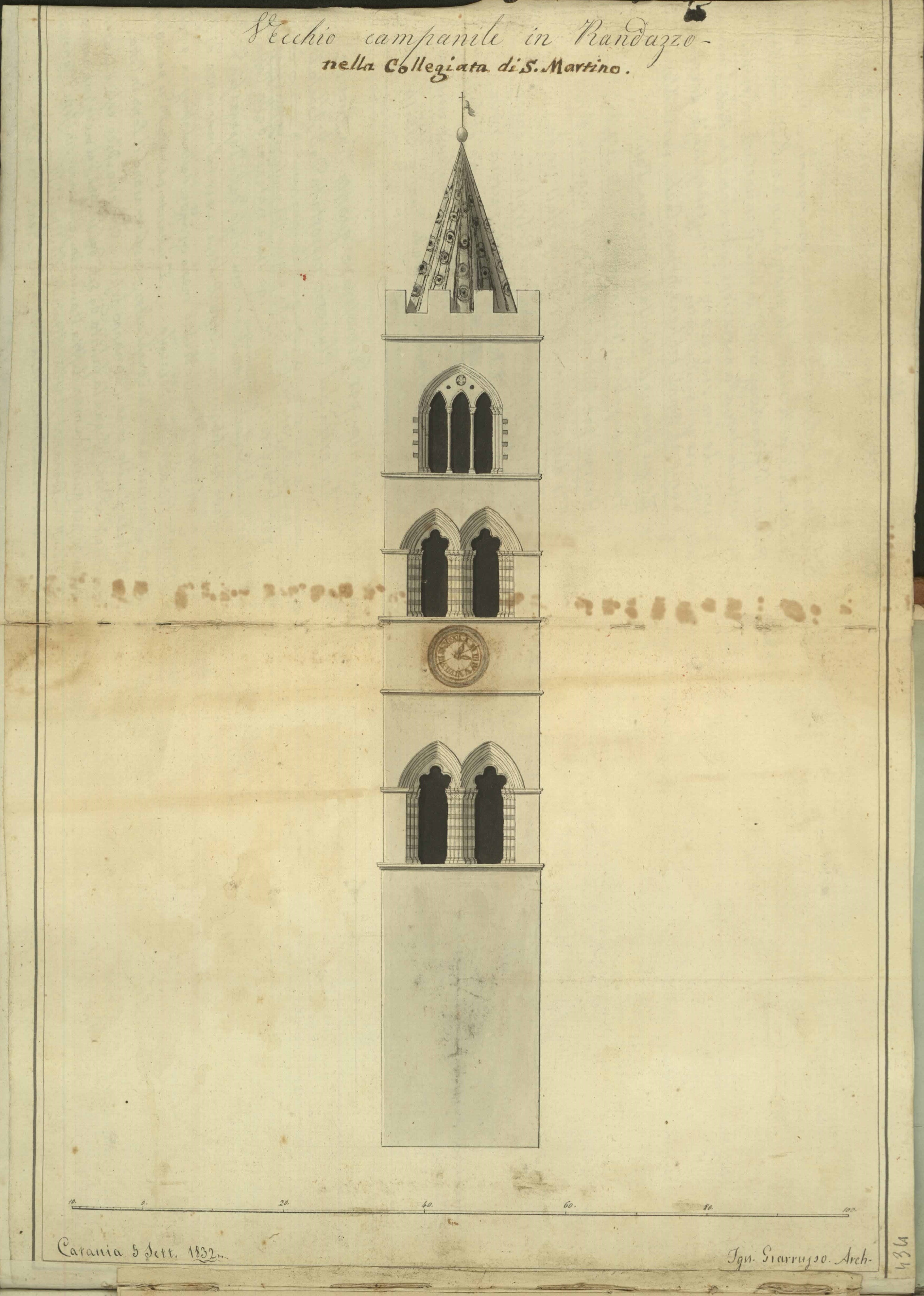

1535 – Ai piedi di questo campanile ( di S.Martino ) si affacciò la cavalcata del biondo e triste Imperatore Carlo V il 16 ottobre e si fermò per tre giorni nel Palazzo Reale prima di ripartire per Messina. A Lui si attribuiscono le fatidiche parole. ” Estoes todos Caballeros ” ( Siate tutti Cavalieri ). Dal che il sottotitolo di questo sito: ” tutticavalieritutti “.

1535 – L’imperatore Carlo V giunse a Randazzo il 18 ottobre del 1535. Dicono pure i nostri storici concittadini, nei loro manoscritti che, quando l’Imperatore, dal punto della diruta Chiesa di S. Elia scoprì il nostro Paese, volgendosi ai circostanti, abbia detto queste parole: “Come si appella questa Città con tre Torri?” indicando i Campanili delle tre Chiese Parrocchiali; alla quale domanda il Magistrato rispose: “Semprecché la Parola Reale di Vostra Cesarea Maestà non deve andare indietro, è questa la Città di Randazzo dalla Vostra Maestà or ora onorata col Titolo di Città”. Al ché l’Imperatore soggiunse: resta accordato. (Padre Luigi Magro). A ricevere l’Imperatore è stato il Magistrato Civico (Sindaco di quei tempi) che si chiamava Francesco Lanza così come riportato nel libro rosso della chiesa di San Martino.

1535 – L’Imperatore Carlo V ordinò che venisse rifatto il Campanile di San Nicola che le autorità cittadine volevano abbatterlo perché pericolante, e che venisse fortificato con grosse catene di ferro, a spese del Regio Imperiale Erario. Il campanile fu poi demolito nel secolo XVIII a causa del terremoto dell’11 gennaio 1693 che demolì Catania.

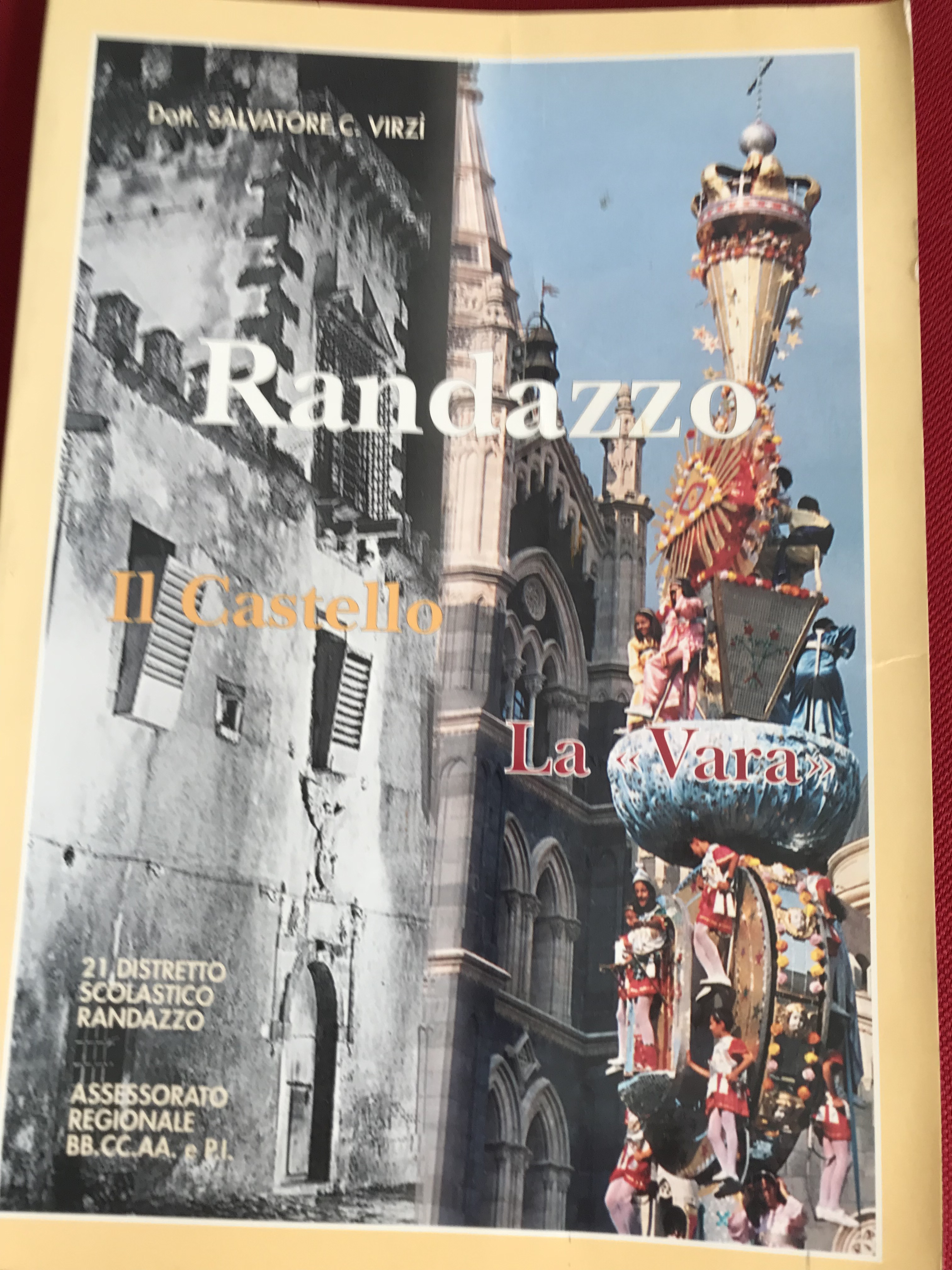

1535 – Tra il 1535 e il 1540, secondo un pregevole ragionamento di Don Virzì, deve essere il periodo nel quale i Randazzesi costruirono “a Vara”. Carro trionfante alto 18 metri con 25 figure viventi che rappresentano i Misteri Mariani:

Dormizione o Morte, Assunzione e Incoronazione di Maria Santissima. Costruito dai nostri bravi artigiani dietro la direzione – pare – dell’architetto messinese Andrea Calamech.

1536 –Nel marzo 1536 vi verificò una violenta eruzione dell’Etna. Lo storico Tommaso Fazello (1498-1570), testimone oculare della spaventosa eruzione, così descrisse l’inizio dell’evento eruttivo: «il 23 di marzo del 1536, verso il tramontare del Sole, una nube di fumo nero al di dentro rosseggiante coprì la cima dell’Etna, e poco dopo dal cratere, e da nuove aperture fattesi nel contorno, uscì un gran fiume di lava che verso oriente andò a coprire un lago, dove liquefacendosi le nevi che vi erano si formò un grosso torrente che furioso scese con corso arcuto verso Randazzo sommergendo greggi di pecore, animali e tutto ciò che incontrò».

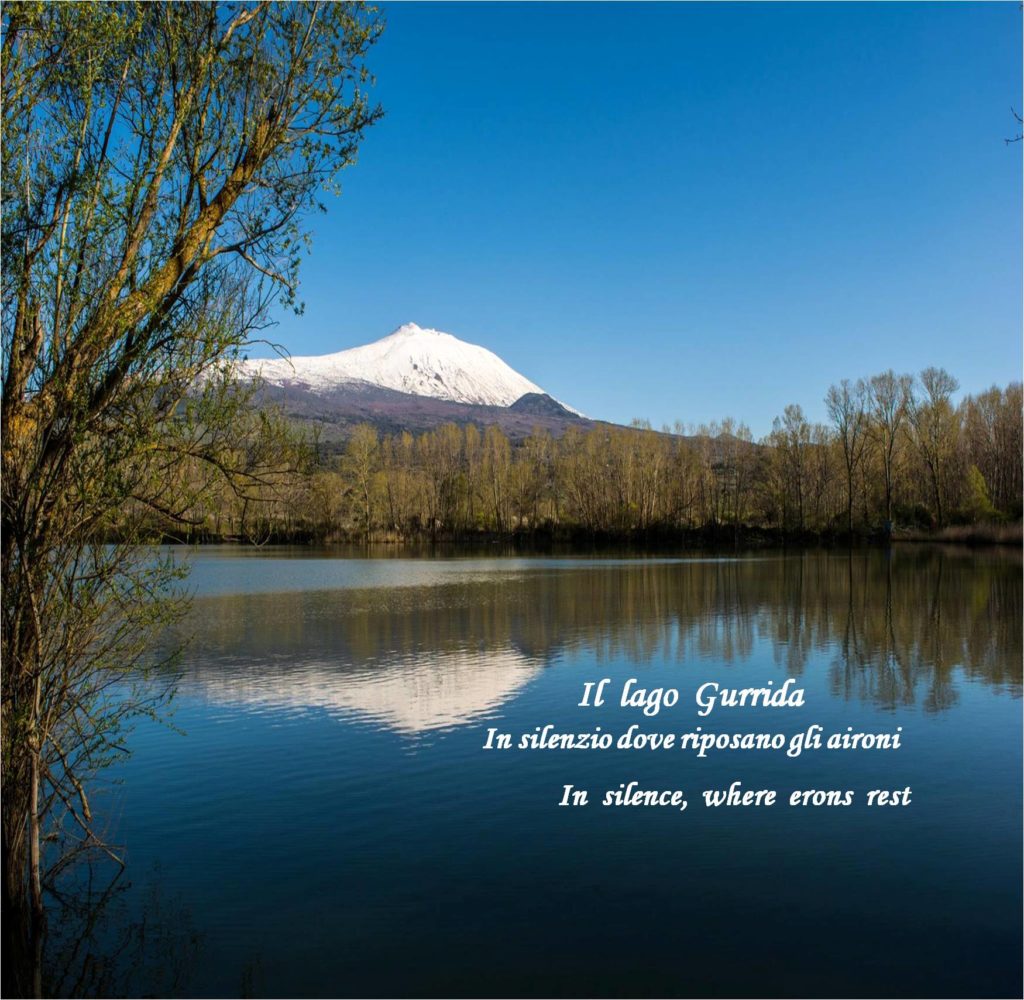

1536 – A seguito di questa violenta eruzione dell’Etna, il 23 marzo 1536, la colata lavica, emessa dal cratere di monte Pomiciaro, ostruì nuovamente l’alveo del fiume Flascio determinando la formazione del lago Gurrida.78

1536 – Il Papa Paolo III nel suo secondo anno di Pontificato, ordina, tramite l’arcivescovo di Messina mons. Andrea Mastrilli, ai preti delle tre parrocchie, di non vantare più diritti di “proeminentia” nelle processioni, né diritti di vessilli.

1537 – Per volere di re Carlo V, che sottrae a Randazzo popolazione e introiti, viene fondata la cittadina di Bronte. (Arch. Francesca Paolino).

1540 – In una notte di tempesta del settembre del 1540 alcuni viandanti, che portavano un crocifisso, chiesero ospitalità al parroco della chiesa di San Martino. L’indomani e per tre giorni successivi, non poterono ripartire in quanto il temporale era sempre più violento. Questo fu interpretato dalla Comunità Ecclesiale come un segno del Signore che voleva che il Crocifisso rimanesse nella chiesa. Fu acquistato e ” Il Crocifisso della Pioggia” o “‘u Signuri ‘i l’acqua “ da allora è fatto segno di grande devozione soprattutto nei periodi di siccità e carestia.

Il Crocifisso è opera di Giovanni Antonio Mattinati scultore di Messina.

1544 – Fondazione del Convento de’ Frati Minori Cappuccini. Un secondo Convento fu costruito nel 1600. Il Convento e l’orto nel 1866 furono incamerati dal Governo e riacquistati dai Frati che vi eressero il Seminario Serafico. Distrutto dalla guerra nel 1943 fu ricostruito e ingrandito e il Seminario rimase funzionale sino alla chiusura definitiva dopo il Concilio.

1551 – Il primo aprile G. Antonio Fasside, nato a Randazzo, vescovo di Cristopoli e ausiliare dell’Arcivescovo di Monreale, consacrò la nostra monumentale Basilica. (Padre Vincenzo Mancini). Nel 2001 – 450° dalla Dedicazione – viene ricordata questa data con una solenne celebrazione nella Basilica e con la pubblicazione ” La Basilica Santa Maria di Randazzo”.

1522 – Il 1 di ottobre fu commissionato allo scultore di Palermo Antonello Gagini (1478/1536) la statua di San Nicola – che ancora ora si trova nella omonima chiesa – per intervento (come fideiussore) di Gian Michele Spadafora nipote del Beato Domenico Spadafora.(P.Raimondo ) . Federico De Roberto ci racconta che se la statua non fosse riuscita bene il Gagini avrebbe dovuta rifarla.

1536 – l’Etna eruttò due larghi torrenti di fuoco che vennero a formare le Sciare dell’Annunziata, così titolate dalla vicina Chiesa. La lava ostruì il corso del fiume, estendendosi in larghezza fino al lago Gurrida, per cui le acque non potendo più scorrere dal lato meridionale della Città, vanno ad inabissarsi in certi sotterranei acquedotti naturali dello stesso lago che dal volgo, in lingua Siciliana, vengono chiamati pirituri.

1553 – Padre Agostino da Randazzo fu Provinciale dei Cappuccini di tutta la Sicilia.

1555 – L’Imperatore Carlo V convocò un’ Assemblea nel mese di marzo a Messina per poter ottenere dei soldi essendosi indebitato per le molte guerre che aveva sostenuto. In questa occasione chiese pure di poter vendere e di alienare dal Regio Demanio la Città di Randazzo. I Randazzesi per impedire questa ingiuriosa vendita si recarono a Messina e riuscirono ad impedire la vendita e la alienazione sborsando al Regio Erario la somma di quattromila scudi. Questa Transazione fu stipulata il 4 novembre 1555, come sta registrata nel Libro Magno dei Privilegi di Randazzo.

1567 – Camerata Girolamo pubblica il libro ” Trattato dell’honor vero, et del vero dishonore. Con tre questioni qual meriti più honore, ò la donna, ò l’huomo. O’ il soldato, ò il letterato. O’ l’artista, ò il leggista ” presso l’editore Alessandro Benacci.

1569 – La nostra Città così veniva definita: Randazzo Città di Sicilia: TRIOCLA – TRIOCLAE. Bevilacqua Vocabolario – Venezia 1569.

1575 – Gli abitanti di Randazzo erano ottantaquattro mila (84.000) per cui si meritò l’epiteto di URBIS PLENA.

1575 – La nostra Città fu funestata dalla peste fino al 1580. Dopo inutili tentativi di domare “la bestia” furono costretti ad incendiare quasi tutto il quartiere di Santa Maria. Molte famiglie nobili abbandonarono per sempre Randazzo. I deceduti si calcola che furono all’incirca trentaduemila persone.

1576 – Erasmo Marotta nasce a Randazzo. Compose madrigali, mottetti, litanie, salmi e musicò l’Aminta di Torquato Tasso. Fu l’inventore del dramma pastorale in Italia. “sul cader degli anni” si fece gesuita. Muore il 6 ottobre 1641.

1578 – Con il perversare della peste, che infierì a lungo per ben 5 anni nella nostra Città, il Convento del Carmine fu trasformato in Lazzaretto per gli appestati non poveri, mentre per i poveri si è provveduto con una baracca costruita nella piazza antistante simile ad altre due costruite fuori le mura della Città.

1578 – Antonino Randazzese l’anno di nascita di questo umile frate minore. Divenne responsabile provinciale del suo Ordine che guidò con molta saggezza. Fu un acuto agiografo. Rimangono alcune sue opere manoscritte sulla vita dei santi. Morì il 13 giugno 1632.

1579 – Padre Vincenzo da Randazzo prima Vicario Provinciale e poi, per la morte del Provinciale Padre Antonio da Tortorici, nel seguente Capitolo fu nominato Provinciale.

1582 – La chiesa di San Nicola venne rifatta ed ingrandita per la terza volta, lo dimostra la scritta all’esterno dell’abside dal lato di mezzogiorno:

” L’antichità fece – il tempo disfece – la posterità con mezzi – pubblici e privati – più bellamente rifece – (Padre Luigi Magro).

1584 – Nel Convento di Randazzo fu tenuto un Capitolo (Assemblea elettiva e legislativa dell’Ordine Francescano) in cui fu eletto Provinciale Padre Ludovico da Catania. Altri Capitoli furono tenuti nel 1701 e nel 1739.

1590 – Muore a Palermo – Randazzese di nascita – Giovanni Domenico De Cavallaris, famoso giureconsulto fu tra gli esperti che presero parte alla elaborazione della legislazione della Sicilia.

1600 – Si apprende da un Documento del secolo XVII che sotto il Regno di Filippo IV° Re di Spagna (1605-1665) era stata proposta la vendita della Città di Randazzo, ma non vi si riuscì perché Pietro Oliveri, morto a Madrid il 1680, Reggente del Supremo Consiglio d’Italia, quale cittadino di Randazzo, ne prese la difesa e furono così tanti gli argomenti che seppe portare che non fu posta in vendita. ( La data precisa non ci é nota).

1610 – I Padri Cappuccini con Atto del 20 maggio 1600 presso il Notaro Pietro Dominedò, volendo costruire un Convento acquistarono il terreno da un un certo Giuseppe Margaglio che, ben volentieri lo vendette e l’ 8 settembre1600, con gran concorso di popolo, fu ivi eretta la Croce . L’anno seguente il 14 aprile 1601 , fu tenuto un Civico Consesso per trattare sulla contribuzione della spesa per la erezione di questo secondo Convento, e questa fu così generosa da accelerare i tempi e nel 1610 il lavoro della Chiesa e del Convento, che furono dedicati al SS. Salvatore, era terminato.

1604 – In base alla documentazione raccolta da Francesco Fisauli, – “Le Confraternite di Randazzo nella Storia e nel diritto ecclesiastico” – a partire dal 1604 le Confraternite e le loro Chiese, da laiche o indipendenti diventarono prima Chiese venerabili e poi Chiese filiali delle tre Parrocchie: S. Maria, S. Nicola, S. Martino.

1615 – Il Vicerè di Sicilia Duca d’Ossuna convocò a Palermo il Parlamento Generale del Regno. Randazzo mandò come suo Procuratore il Dott. D. Pietro Fisauli che, grazie alla sua amicizia con il Vicerè, ottenne molte Grazie e Privilegi che si leggono in un Diploma datato

Palermo il 7 agosto 1615, e registrato a Randazzo nel Libro Grande dei Privilegi, il 12 novembre 1615.

1616 – Una lapide in arenaria posta sulla porta di levante ci fa sapere che essa fu ricostruita ed ampliata nel 1616

su progetto dell’Arch. Francesco Rubino: “ Ars et labor – Francisci Rubini – 1616 “.

1618 – Il gesuita Giuseppe Marzio nasce a Randazzo nel 1618 . Nel 1654 pubblicò: Primo saggio di Panegirici. Fu molto apprezzato come “sacro oratore”. Morì nel 1676.

1619 – l’Arcivescovo di Messina Andrea Mastrilli propose la soppressione della Parrocchia di S. Nicolò, dietro il pretesto di cederla ai Padri Gesuiti che volevano fondare un Collegio in Randazzo ed anche perché i Sacerdoti di questa Chiesa non potevano vivere, essendo la Chiesa povera di rendite. Il 3 dicembre 1619, Notaro Pietro Dominedò redige l’atto della fusione della Chiesa di S.Nicolò con la chiesa di Santa Maria avendo sottoscritto l’atto tutti i Sacerdoti dell’una e dell’altra Chiesa.

1621 – Il Notaio (Notar) Pietro Dominedò il 18 settembre certifica che nella chiesa di Santa Maria vi sono 28 Preti.

Ironicamente annotato: «Or se ciò si fu da Pastori ; che è; e che sarà dai Secolari ? Auri sacra fames.

1624 – Non essendo stata eretta la chiesa di Santa Maria con la chiesa di S. Nicola a Collegiata in quanto avrebbero con ciò acquistata la tanto desiderata Maggioranza anche sopra l’altra Parrocchia di S. Martino, cosa contraria alla egualità stabilita dalle Sentenze Apostoliche precedenti, l’Atto di fusione non ebbe effetto e le due chiese ritornarono ad essere due Parrocchie.

1624 – Nel mese di giugno scoppio la peste a Palermo. I Palermitani si votarono a Santa Rosalia e venne a cessare la peste nella Città. Pure Randazzo fu colpita e il Magistrato Municipale con tutti i cittadini come riconoscenza per la cessazione della peste, si votarono a Santa Rosalia facendo fare un quadro con la Sua Immagine che fu posto dentro la Chiesa dei Conventuali di San Francesco. Quadro andato perduto con i bombardamenti del 1943 sotto le macerie della Chiesa.

1628 – IL Concittadino Dott. in Teologia D. Antonino De Aiuto che ritornava da Roma volendo che i Padri Gesuiti fondassero un Collegio di Studi a Randazzo, Gli lasciò tutti i suoi beni a condizione che non dovessero pretendere la chiesa di San Nicola. Venuti in Randazzo i Gesuiti, dopo la morte del Testatore, presero possesso dell’eredità che ammontò a 350 Onze annue di rendita, fondarono il loro Collegio nella casa ereditata e aprirono la Chiesa della Madonna delle Grazie, sotto il nuovo Titolo di S. Ignazio. Ma reputando insufficiente la rendita De Aiuto per il mantenimento del Collegio, pretesero di avere dai Procuratori della Fabbrica di S. Maria, il denaro cumulato in Cassa. Da qui nacque un lungo contenzioso di cui fu coinvolto anche il il Vicerè Duca di Alcalà, ma i Padri Gesuiti non riuscirono a spuntarla. Nel 1638 poi i Padri Gesuiti, adducendo che la loro abitazione era angusta, che essi non avevano potuto ottenere la Chiesa di S. Nicolò e che era insufficiente l’annua rendita di Onze 350 proveniente dalla eredità De Aiuto, pur aumentate di Onze 50 date dall’Università di Randazzo per mantenere il Collegio, erano costretti a lasciare la Città, cedendo la eredità De Aiuto ai Padri Minimi del Convento di S. Francesco di Paola.

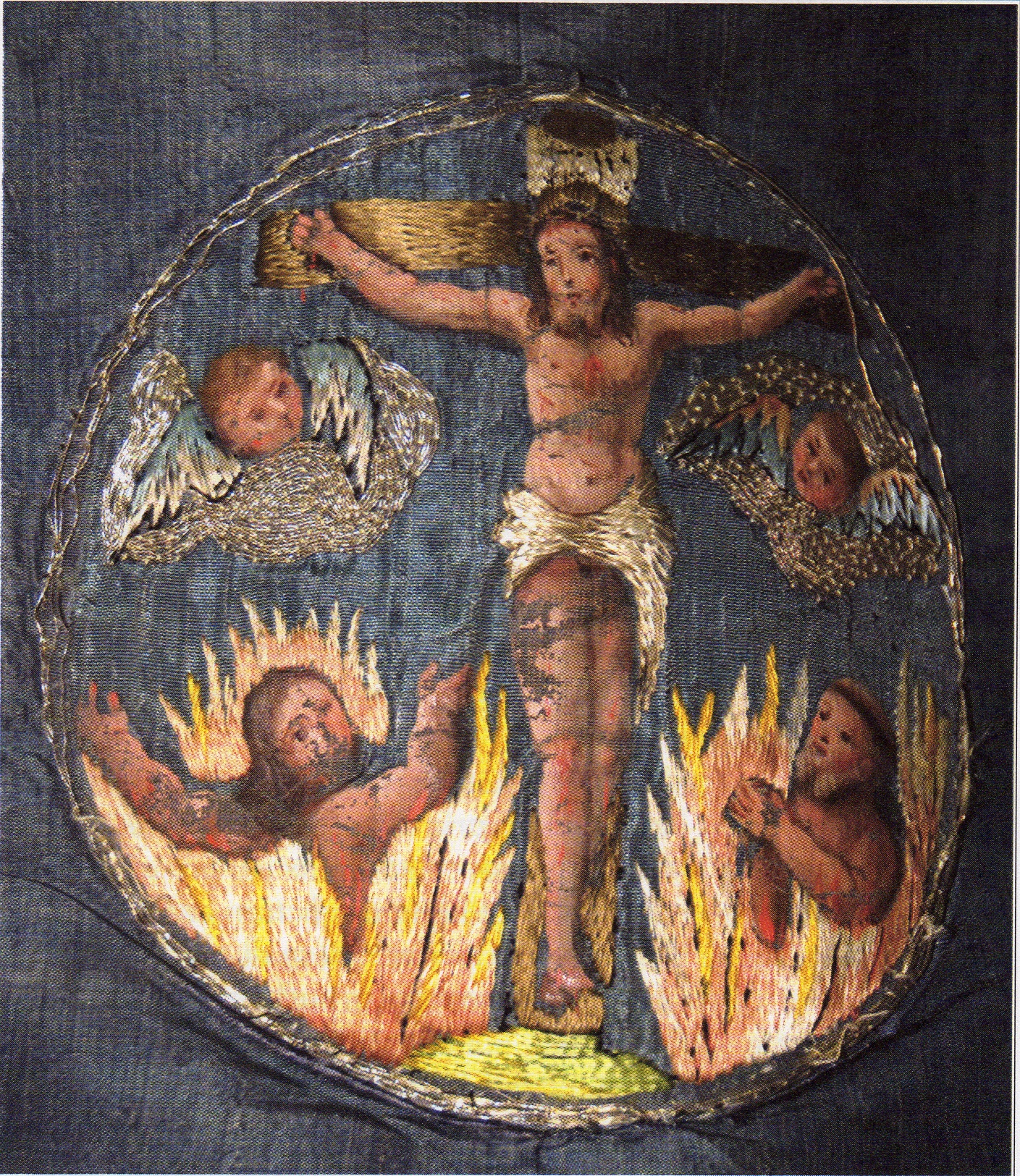

1632 – Nella Parrocchiale chiesa di S. Nicolò esiste l’Arciconfraternita dell’Opera della Misericordia fondata sotto il Titolo del “SS. Crocifisso in suffragio delle Anime del Purgatorio” il 1° luglio 1632 dall’Arciprete di Randazzo Dott. D. Ettore Prescimone approvata dalla Curia Arcivescovile di Messina per mezzo del Vicario Generale D. Mario Guzzaniti ed esecutoriatà nella Curia di Randazzo il 10 luglio 1632.

1636 – Il 27 agosto del 1636, Filippo IV re di Spagna, bisognoso di denaro inviò alla città di Randazzo una pergamena reale con la quale chiedeva ai cittadini una notevole somma per la Corona, minacciando di annullare la demanialità della Città, con la conseguente vendita in qualità di Feudo. I Randazzesi raccolsero il donativo dal feudo Torrazzo e dalla vendita del Castello.

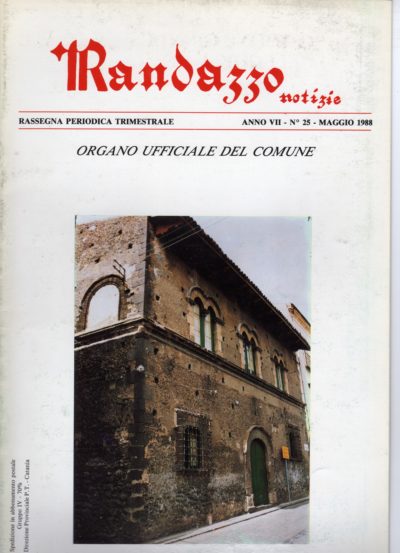

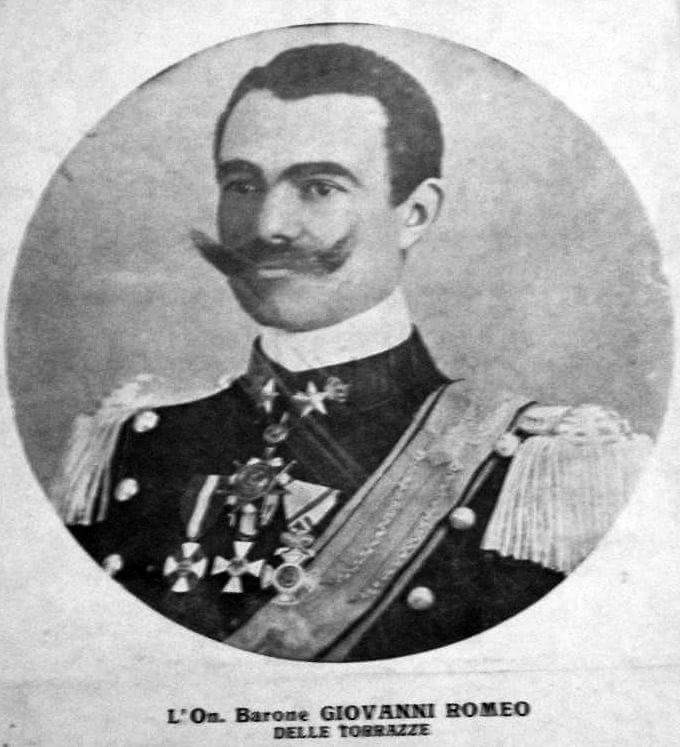

1640 – L’11 gennaio 1640, don Carlo Romeo comprò dal Regio Fisco per 404 onze il Castello di Randazzo (dove ora è ubicato il Museo Archeologico Vagliasindi) e il titolo di barone del Castello di Randazzo.

1647 – Il sindaco di Randazzo è Don Giovanni Romeo.

1647 – Nella chiesa di San Martino, dietro la porta maggiore, si conserva un antico Battistero di marmo rosso con pilastrini ottagonali ed archetti ogivali con capitelli frondosi, nel quale, benché a stento, si legge la seguente iscrizione:

“Qui crediderit et Baptizatus fuerit Salvus erit. Hoc opus Expeditum fuit per me Magistrum Angelum De Riccio de Messana. Sub Anno Incarnationis Domini + MCCCCXXXXVII “. “Chi avrà creduto e sarà Battezzato sarà salvo. Questo lavoro fu concepito da me Maestro Angelo De Riccio da Messina. Sotto l’anno del Signore 1447.”

1647 – Dal 16 luglio al 9 agosto scoppiò a Randazzo una rivolta a causa dell’aumento delle tasse e per l’estrema miseria nella quale era ridotta la Città. Don Muzio Spatafora, Vicario Generale, alla testa di sei compagnie entrò il 27 luglio nella nostra Città e dopo aver eseguito arresti e alcune condanne a morte ristabilisce la pace. Il cardinale Trivulzio dichiara che il motivo scatenante della rivolta palermitana dell’agosto 1647 è stata proprio la dura repressione militare avvenuta a Randazzo. ( Daniele Palermo).

1650 – Nasce a Randazzo, probabilmente in questa data Francesco La Guzza . Uomo di molta cultura ed un grande predicatore. Scrisse molte opere religiose.

1674 – La regina Marianna d’Austria il 21 novembre concede a Randazzo il titolo di Graziosissima per essere stata aiutata a sottomettere la città di Messina , ribelle alla Spagna.

1676 – Nasce a Randazzo Nunzio Perciabosco poeta comico ed autore di varie commedie e drammi di cui alcuni titoli:

– Donna Margherita o vero l’incognita conosciuta negl’accidenti del carnovale,

– L’Altamura o vero l’amorosa simpatia

– Fidauro o vero le bellicose vendette favorita dalla fortuna

– L’Olivara o vero l’Amante crudele

– Il Polifemo o vero la Tirannide soggiogata.

Gli è stata dedicata una via (graziosissima) dietro la chiesa di San Martino che va verso piazza San Pietro.

1678 – Il Re Carlo II° figlio del Re Filippo IV dopo la reggenza della Madre Marianna salito al trono di Spagna spedì una lettera il 26 aprile dove manifestava la riconoscenza per la fedeltà ed il valore mostrato dai Cittadini Randazzesi.

1679 – Dopo la dichiarazione del Re Carlo II° anche Randazzo il 19 marzo 1679 dichiarò Patrono della Città San Giuseppe, Sposo di Maria, sottoscrivendo l’Atto ben 300 Famiglie, l’Arciprete D. Giuseppe Emmanuele Oliveri, n. 51 sacerdoti e n. 32 Chierici addetti al Servizio delle Tre Parrocchie.

1680 – Pietro Oliviero il 15 luglio muore a Madrid. Nato a Randazzo, ma non si conosce la data di nascita. Fu autore di pregiate opere giuridiche. Nel 1678 fu Reggente del Supremo Consiglio d’Italia e con questa carica si recò a Madrid.

1686 – La confraternita di Maria SS Annunziata della Chiesa dell’Annunziata è stata fondata il 25 maggio 1686 ed un tempo riuniva massari ( Contadini a cui era affidata la gestione di un appezzamento di terreno in base a un contratto di locazione – detto contratto di masseria).

1689 – Vi fu una grande inondazione e il Fiume straripando inondarono il Borgo denominato dei Conciariotti ove erano le Concierie che rimasero distrutte con tutte le case ivi esistenti. Anche la Chiesa di S. Maria dell’Itria fu inondata e per tale disastro cessò di funzionare. Rimase pure demolito il Ponte grande a cinque archi che congiungeva Randazzo con Santa Domenica, ed altri due piccoli uno chiamato della Misericordia che dava accesso alla Chiesa omonima e l’altro della Fontana del Roccaro.

1693 – Il più forte evento sismico (Mw=7.4) avvenuto negli ultimi 1000 anni sull’intero territorio nazionale si verificò in tutta la Sicilia. Il primo terremoto fu il 9 gennaio 1693 attorno alle ore 21:00. Il secondo terremoto – preceduto circa 4 ore prima da un’altra forte scossa che però non aggravò sensibilmente i danni della prima – avvenne il giorno 11 gennaio 1693 alle ore 13:30 ed ebbe effetti veramente catastrofici. Tutto il periodo sismico fu, inoltre, accompagnato da un’intensa attività dell’Etna. La statistica ufficiale, redatta nel maggio 1693, riporta circa 54.000 morti. Catania, Acireale e i piccoli centri del versante sud-orientale dell’Etna furono quasi interamente distrutti. Anche Randazzo ebbe diversi morti e notevoli danni alle abitazioni e fu sconquassato il Campanile di S. Nicola che era stato incatenato a spese dell’Imperatore Carlo V°, quando onorò la nostra Città di sua presenza, e dopo pochi anni si è dovuto abbattere. Le repliche, anche di forte intensità, furono avvertite per oltre 3 anni .La nostra Città di Randazzo ebbe dei danni e

1718 – Ebbe luogo la sanguinosa battaglia di Francavilla fra tedeschi e spagnoli, passarono da Randazzo tante truppe spagnole da non poter essere ospitate nei vari conventi locali, per cui si dovette ricorrere alle Chiese per alloggiare i soldati. La prima che fu adibita a Caserma, come la più grande, fu quella di S. Nicola.

1718 – Il Capitano d’Arme D. GIORGIO LICARI è Patrizio della Città e occupò Cinque volte la Carica di Capitano Giustiziere,

1720 – Vi fu una notevole siccità. Infatti non piovve per ben 18 mesi. Delle sette fontane da cui attingevano acqua i nostri concittadini cinque erano prosciugate ( Roccaro, Gallo, Erba Spina, Sanamalati e Sela dei PP.Cappuccini) solo due (Flascio e Faucera) erano attive.

1724 – Francesco Onorato Colonna (1683/1731) dei Duchi di Cesarò e dei Marchesi di Fiumedinisi storico e letterato scrive il libro: Idea dell’antichità della Città di Randazzo. Il libro è custodito nella biblioteca comunale di Catania.

1730 – L’attuale statua di Rannazzu Vecchiu è, in realtà, una copia, realizzata negli anni ’30 del 700, commissionata dall’abate Pietro Rotelli (†1765 agosto) a sostituzione della statua originaria, in arenaria, risalente al XII secolo, i cui resti – un leone, un’aquila e un berretto frigio –, attualmente, si trovano murati sulla parete settentrionale della chiesa di San Nicola.

1741 – Sulla porta dell’Ospedale vi è un Medaglione in pietra su cui è scolpita in rilievo la Madonna della Pietà che è stata qui trasportata dal vecchio Ospedale: porta inciso l’anno 1741.

1741 – Carlo III , Re delle due Sicilie, istituì a Randazzo un Tribunale Commerciale con ampia Giurisdizione sopra 27 Città e Terre.

1741 – L’Infante Filippo. primo figlio maschio di Carlo III, Re delle Due Sicilie, nato il 13 giugno 1741, ebbe il titolo di Conte di Calabria e Duca di Randazzo.

1746 – 29 novembre, fu innalzata, nella piazza antistante la chiesa di San Nicola, la nuova statua, in marmo, di Randazzo Vecchio, emblema e memoria della storia della città. Essa venne commissionata dall’abate Pietro Rotelli (†1765 agosto), a sostituzione della statua originaria, in arenaria, risalente al XII secolo. Diverse sono le ipotesi avanzate sul personaggio che rappresenta: ciclope Piracmone, Ducezio, re dei Siculi, o l’unione delle tre etnie della città (Lombardi, Greci e Latini). Differenti sono anche le interpretazioni avanzate, sin’ora, intorno al significato allegorico dei tre animali – leone, serpenti e aquila – che accompagnano Randazzo Vecchio.

(Angela Militi)

1746 – Visita del monsignore Tommaso Moncada, Arcivescovo di Messina, il quale stette a Randazzo dal 13 al 29 dicembre nel corso della quale celebrò il rito della consacrazione della chiesa di San Martino (21 dicembre).

1746 – Il 27 dicembre 1746 Mons. Francesco Tommaso Moncada, Arcivescovo di Messina. essendo in Randazzo in occasione della Sacra Visita, consacrò la Chiesa di San Nicola e nel 1751, in qualità di Delegato Apostolico, la eresse, insieme alle altre due S. Martino e S. Maria, alla dignità di Collegiata, con le relative Dignità ed Insegne Canonicali di cui la Cappa corale e l’Ermellino che vennero confermati dalla S. Sede nel 1785.

1753 – Il Viceré D. Eustachio Duca di Viefuille venne a Randazzo verso le ore 17 del 14 novembre 1753 e si fermò sino al 28 dello stesso mese alloggiando nel Convento dei Minori Conventuali della Chiesa di S. Francesco. In questa occasione Gli fu fatto presente che a causa della peste (1575-1580) la popolazione si era di molto ridotta, impoverita ed abbandonata per sempre dai Nobili che si erano trasferiti a Messina. Il Viceré ordinò di regolare le tasse secondo la popolazione del 1753.

1756 – Il Marchese Fogliani, nuovo Viceré di Sicilia il 12 maggio, dispose che, a causa della diminuzione della popolazione per la elezione dei Giurati, vi fossero due scrutini, uno per eleggere due del Ceto Nobile ed uno per eleggere due del Ceto Civile.

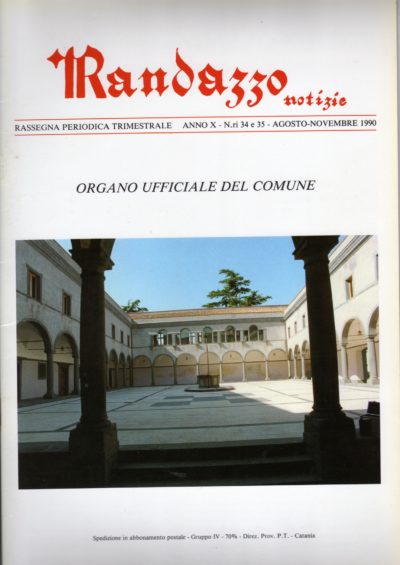

1760 – Il Collegio San Basilio nasce come Monastero Basiliano tra il 1760 e il 1768. Divenuto di proprietà del Comune, grazie alle leggi eversive del 1866/67, fu concesso ai Salesiani nel 1879 che per volontà di don Bosco divenne il primo centro studi salesiano della Sicilia.

1761 – Arcangiolo Leanti nel suo ” Lo stato presente della Sicilia del 1761″ così descrive Randazzo:

Città piccola reale, pur mediterranea, posta alle falde dell’Etna: è animata in quattro parrocchie da 4.169 abitatori; ha quattro conventi di religiosi e tre di monache dell’Ordine di S. Benedetto. Presso questa città trovasi il lago Gorrida, di cui molto favoleggiarono gli antichi poeti greci e latini.

1767 – Il Re Carlo III° dispone, con un decreto datato 25 aprile, che a tutti quelli che avessero avuto il Padre o l’Avo iscritti nella Mastra Civile (la Mastra era l’elenco dei nobili per la partecipazione alla elezione dei 4 Magistrati che avrebbero governato la Città) gli era concesso di passare nella Mastra Nobile.

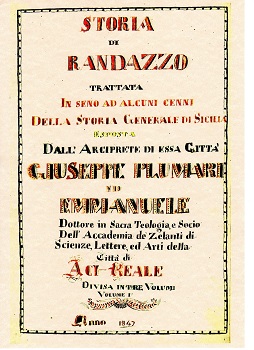

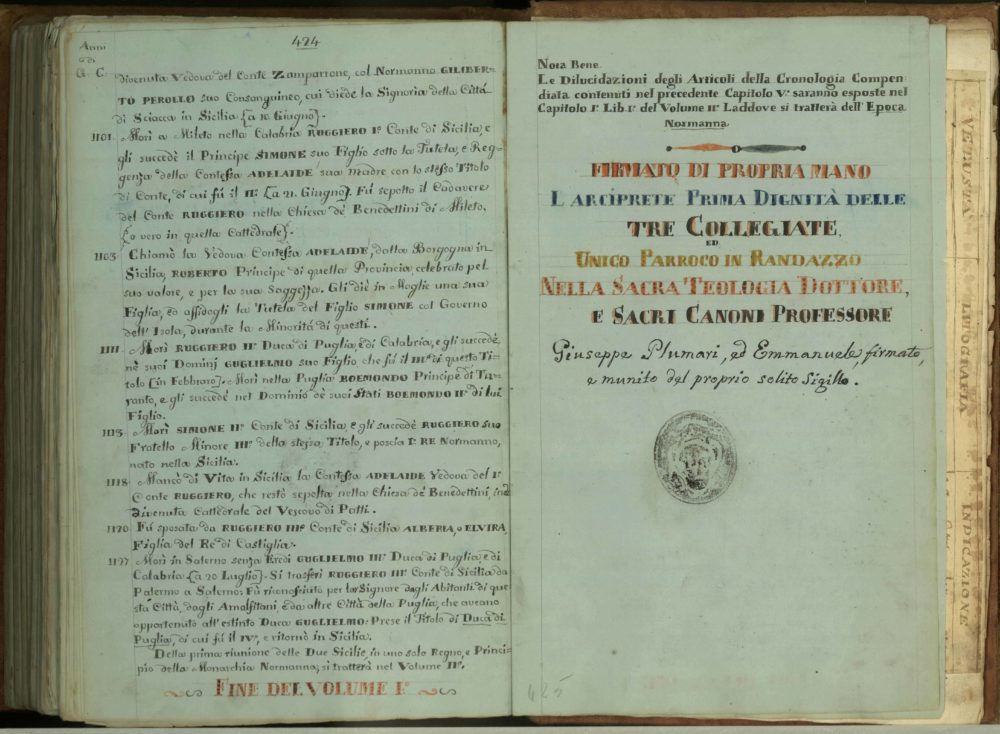

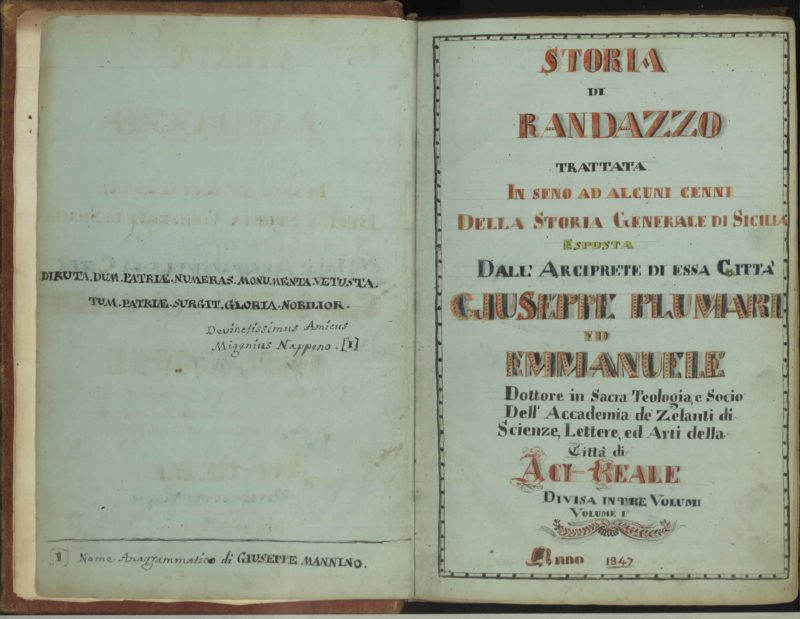

1770 – L’Arciprete Don Giuseppe Plumari ed Emmanuele, nacque il 17 agosto dal notaio D. Candeloro e da Paola Emmanuele. Gloria primaria ed unica della Storiografia Randazzese, ci ha lasciato una grande opera , che ci parla di tutte le glorie della nostra Città. Muore il 1 ottobre del 1851 e probabilmente fu seppellito nella Chiesa di Santa Maria, ma della sua tomba si è perduto ogni ricordo.

1785 – Finalmente, dopo tre secoli di discordie fra le Tre Chiese , come si rileva dagli Atti del Regio Notaro D. Carmelo Ribizzi, in data 6 marzo 1785, troviamo che le tre Collegiate ottennero dalla S. Sede il Privilegio della Cappa di Coro ossia l’Ermellino.

1789 – Al fine di equilibrare su tutti i cittadini del Regno le entrate dello Stato Ferdinando III re di Sicilia (Ferdinando IV re di Napoli) fece eseguire un censimento generale. A Randazzo si ebbe il seguente risultato:

Quartiere di Santa Maria: Maschi 607 Femmine 467 totale 1074

Quartiere di san Nicolò: Maschi 1415 Femmine 1183 totale 2598

Quartiere di San Martino: Maschi 1476 Femmine 1129 totale 2605

Totale : 6.277 anime.

Il censimento è stato fatto da Don Girolamo Saletti deputato della locale Deputazione.

1808 – Il Sindaco di Randazzo é il Dott. Filippo Scala”

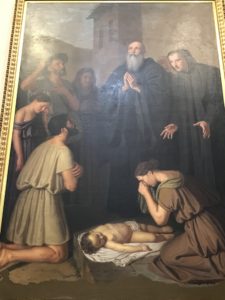

1818 – Il 20 febbraio vi fu un tremendo terremoto. Non si hanno notizie per danni agli uomini o alle cose si sa di questo terremoto in quanto il Quadro raffigurante San Giorgio donato dal Conte Ruggero I di Sicilia (1031-1101) al Monastero si stacco dal muro e cadendo si ridusse in minutissimi pezzi, essendo corroso dalla tignuola, come ebbe a constatare il Duca di San Martino, allora Intendente di Catania, venuto a visitare per ordine del Sovrano la nostra Città. Federico II°, insieme alla Regina Eleonora, (circa il 1312) donarono alle Monache di San Giorgio un Quadro dipinto su Tavola, rappresentante il Transito del loro Patriarca San Benedetto, anche questo cadde e andò in frantumi .

1824 – Alla morte del re Ferdinando I , la Chiesa di San Nicola – che funzionava da Cattedrale del triennio – celebrò solenne funerale; ma, dato il caso specialissimo, anche le altre due chiese vollero celebrare il suo: e i funerali furono tre.

(Pietro Silvio Rivetta in arte Toddi).

1825 – L’Arciprete Giuseppe Plumari il 30 agosto rivolse una petizione al Re Francesco I° perché fosse demandata l’Amministrazione dei Beni della Baronessa Joannella De Quatris lasciati alla Maramma di S. Maria, ad una Commissione locale, sotto il controllo del Consiglio degli Ospizi di Catania, togliendo dalle mani dell’Amministratore residente a Palermo, perché la Chiesa, in poco più di un secolo di tale Amministrazione aveva avuto la perdita di almeno Onze sessantatremila (63.000). Il Re accoglie la petizione e dà disposizioni affinché sia eseguita.

1834 – Nel 1834 si accese una forte polemica provocata da uno scritto sulle “glorie di Randazzo di Leonardo Vigo”, pubblicato nelle Effemeridi Scientifiche e Letterarie di Palermo, dopo ch’egli aveva consultato il manoscritto: Idea dell’Antichità di Randazzo di Don Francesco Colonna dei Duchi di Cesarò e dei Marchesi di Fiumedinisi, ed il Sunto della Storia di Randazzo, scritto ed inviato dall’Arciprete Don Giuseppe Plumari Emanuele all’Accademia dei Zelanti della Città di Acireale.

1835 – Paolo Vagliasindi Basiliano pubblica per la tipografia del Giornale di Scienze Lettere ed Arte di Palermo “Discussione storica e topografica di Paolo VAGLIASINDI basiliano di Randazzo” . L’Opera polemicamente cerca di confutare alcune teorie dello storico Giuseppe Plumari sulle origini della nostra Città.

1836 – La presunta data dell’apertura del Cimitero. Questa data infatti è riportata in una lapide ancora esistente nella zona pericolante.

1836 – La confraternita dell’Addolorata, che precedentemente si chiamava Confraternita di Maria SS.ma degli Agonizzanti, non possiede alcun documento manoscritto che ne attesti la data di fondazione. Ha solo un recente dattiloscritto in cui tra l’altro si legge: data di fondazione 20 luglio 1834; data di autorizzazione da parte di Ferdinando II, re delle due Sicilie, 13 febbraio 1836.

1838 – Paolo Vagliasindi Polizzi, nasce nel 1838 e si deve a Lui l’esistenza del Museo Archeologico Vagliasindi. Infatti nel 1889 in un suo fondo in contrada Sant’Anastasia-Mischi furono trovati casualmente dei reperti archeologici oggi esposti nel museo archeologico di Randazzo e nel museo Paolo Orsi di Siracusa.

1847 – l’Arciprete Giuseppe Plumari scrive: ” Storia di Randazzo trattata in seno ad alcuni cenni della Storia Generale di Sicilia esposta dall’Arciprete di essa Città Giuseppe Plumari ed Emmanuele dottore in Sacra Teologia e socio dell’Accademia dè Zelanti di Scienze, Lettere, ed Arti della Città di Aci-Reale. Divisa in tre volumi. – Volume I anno 1847 “.

1847 – Il 22 settembre 1847, il sindaco di Randazzo con l’aiuto del Canonico Giuseppe Cavallaro amministratore dell’Opera De Quatris, , crearono il Corpo Bandistico Città di Randazzo. La spesa in quell’epoca, è stata circa di trenta Onze.

1849 – l’Arciprete Giuseppe Plumari scrive: ” Storia di Randazzo trattata in seno ad alcuni cenni della Storia Generale di Sicilia esposta dall’Arciprete di essa Città Giuseppe Plumari ed Emmanuele dottore in Sacra Teologia e socio dell’Accademia dè Zelanti di Scienze, Lettere, ed Arti della Città di Aci-Reale. Divisa in tre volumi. – Volume II anno 1849″.

1855 – Muore nel Monastero di Randazzo l’Abate D. Paolo Vagliasindi. Fu Segretario della Camera dei Pari nel 1848, profondo conoscitore delle scienze storiche, archeologiche, economiche siciliane. Scrisse sull’eruzione dell’Etna del 1832, La Riflessione Sull’Appendice (1835) e confutando le tesi del Plumari sulle origini di Randazzo “DISCUSSIONE STORICA E TOPOGRAFICA DI PAOLO VAGLIASINDI BASILIANO DI RANDAZZO”. Sostituì le lettere ad uno Obelisco egiziano. Seppellito nella chiesa di S.Maria di Gesù sulla tomba fu inciso: “Voce mortale non potrà accrescere meriti alla fama di Lui “.

1859 – Padre Gesualdo De Luca, ex Provinciale Cappuccino da Bronte, “ In S. Martino di Randazzo chiesa collegiata Parrochiale a turno matrice “, fece l’elogio funebre per Sua Maestà Ferdinando II re delle Due Sicilie. Il testo integrale lo trovi nella sezione “LIBRERIA”.

1860 – Giuseppe Garibaldi da Messina ordina a Nino Bixio di recarsi a Randazzo – dove giunge il 6 agosto insediandosi nella casa di Giuseppe Fisauli – per sedare la rivolta scoppiata a Bronte, Linguaglossa, Adrano.

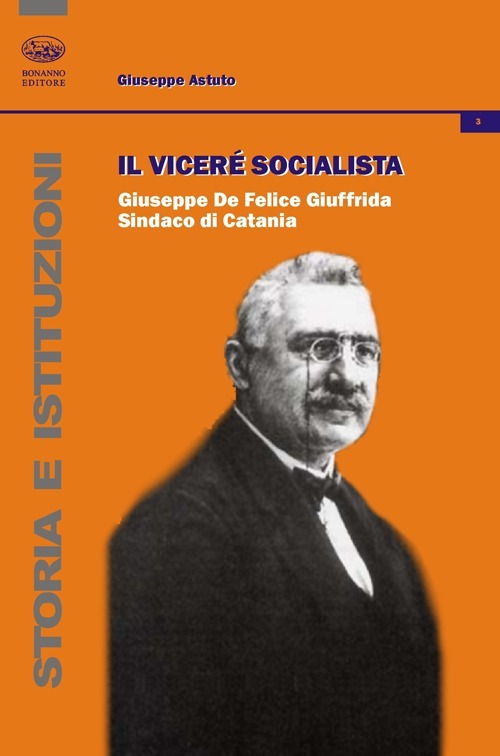

1861 – Nicola Petrina, politico, sindacalista e uno dei fondatori dei Fasci Siciliani o Fasci Siciliani dei lavoratori ( con Giuseppe De Felice, Giacomo Montalto, Francesco Paolo Ciralli, Rosario Garibaldi Bosco, Nicola Barbato, Bernardino Verro ), nasce a Randazzo il 13 novembre 1861 e muore il 28 dicembre del 1908 a Messina a causa del tremendo terremoto che ha colpito questa città.

1861 – Gli abitanti di Randazzo sono : 7005

1864 – Gaetano Basile fu Ferdinando nasce a Randazzo il 6 luglio. E’ stato un medico e igienista italiano, Direttore della Sanità Pubblica dal 01/02/1934 al 28/02/1935. Nel dicembre 1912 fu prescelto come Direttore capo della divisione per il servizio igienico generale al Ministero dell’Interno e nel 1916 ricevette la medaglia d’oro ai benemeriti della salute pubblica. Nel dicembre 1930 fu promosso Direttore Generale della Sanità Pubblica. Nel 1943 avendo avuto distrutta la casa di Catania dai bombardamenti del 1943 si ritirò a Crocitta dove morì il febbraio 1951. Una immensa folla partecipò al suo funerale. Il Comune gli ha intitolato una tra le più belle strade della città.

1866 – Nel 1866 lo Stato incamerò i beni di tutte le Confraternite, senza eccezione alcuna. (Con il regio decreto n. 3036 del 7 luglio 1866, detta legge eversiva, fu negato il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico).

1866 – A seguito della legge eversiva (il regio decreto n. 3036 del 7 luglio 1866) fu soppresso il convento dei Carmelitani. I fedeli allora chiesero che le Sante Reliquie del Beato Luigi Rabatà fossero tolte dalla chiesa del Carmine e fossero trasferite nella Chiesa Collegiata di Santa Maria. La Sacra Congregazione dei Riti, con l’approvazione di Pio X°, in data 10 giugno 1910 accordava la richiesta di traslazione dalla Chiesa del Carmine ove erano state conservate per più di quattro secoli, alla Chiesa di S. Maria.

1868 – Sindaco della Città e don Giuseppe Fisauli.

1872 – La città di Randazzo che fino al 1435 faceva parte della diocesi di Messina, passa con la diocesi di Acireale.

1875 – Secondo il Vocabolario Geografico – Storico – Statistico e il Dizionario Geografico Postale del regno d’Italia il comune di Randazzo era dotato di un ufficio postale, di scuole e d’istituti di pubblica beneficenza.

1878 – Le nostre Autorità Municipali (Sindaco Giuseppe Fisauli), preoccupati di dare una buona educazione ai nostri giovani, in accordo con le Autorità Ecclesiastiche, fecero venire le Suore di Carità che presero la Direzione dell’Asilo, della Scuole Elementari ed in seguito dell’Ospedale. L’Asilo fu inaugurato il 13 settembre 1878 ed eretto in Ente Morale l’8 dicembre dello stesso anno. Lo scopo è l’ammissione dei bambini di ambo i sessi, dai tre ai sei anni per ricevere la prima educazione religiosa e civile. La prima Deputazione ebbe a Componenti i Signori: Giuseppe Vagliasindi Romeo Presidente, Dottor Antonino Birelli e Giuseppe Fisauli Piccione Deputati.

1879 – Sindaco della Città è il barone Giuseppe Fisauli.

1879 – Su indicazione del prefetto di Catania Conte Ottavio Lovel de Maria e il comm. Achille Basile. che caso stranissimo, rappresentavano uno Stato massonico e anticlericale, ed il vescovo di Acireale Mons. Gerlando Genuardi, le autorità della Città – l’Arciprete Francesco Fisauli, il Sindaco B.ne Giuseppe Fisauli, il Consigliere Provinciale Giuseppe Vagliasindi – si incontrano con i delegati di Don Bosco – Don Giovanni Cagliero (reduce dalla prima missione salesiana in Patagonia, e che poi, qualche anno dopo, diventerà cardinale di Sancta Romana Ecclesia.” Pino Portale”) e Don Celestino Durando – per firmare la “Convenzione” dove si stabiliscono i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del vecchio monastero basiliano che avrebbe dovuto ospitare il Collegio Salesiano e si fissò la data dell’inizio dell’opera con scuole elementari e ginnasiali per l’ottobre del medesimo anno 1879.

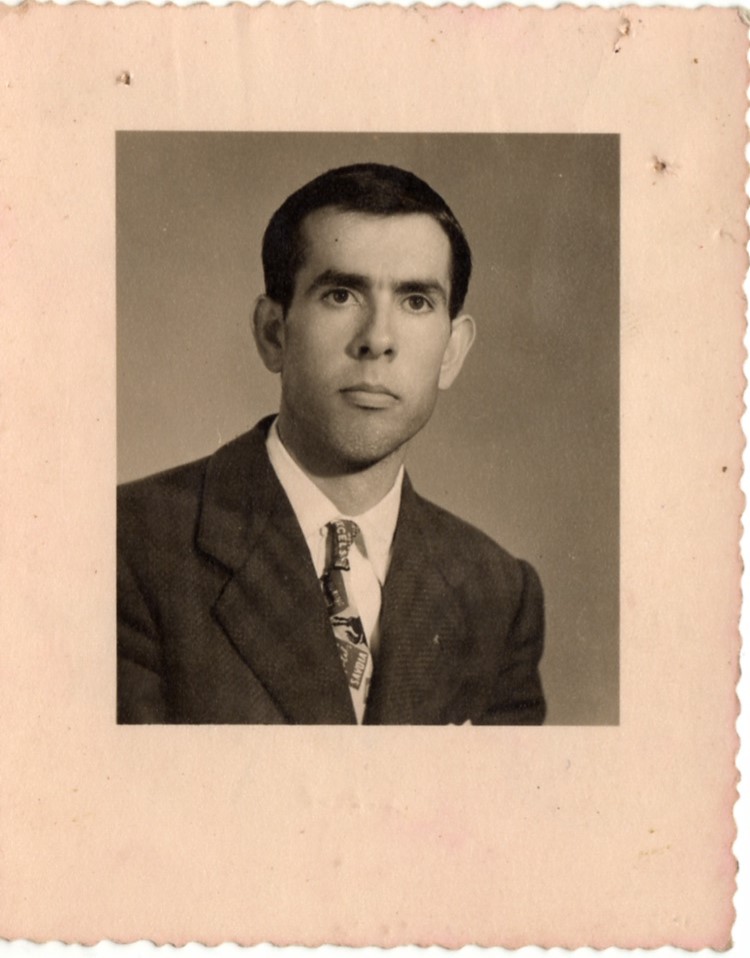

1884 – Gustavo Vagliasindi nasce a Randazzo. Professore universitario di argomenti agricoli nel 1947 promosse la fondazione della Facoltà di Agraria di Catania. L’Università nel 1961 gli conferì alla memoria la medaglia d’oro al merito della scuola. Il comune di Sanremo il “Garofano Rosso”. Morì a Catania nel 1957.

1885 – Viene eletto sindaco Paolo Vagliasindi (1858/1905) a soli 27 anni.

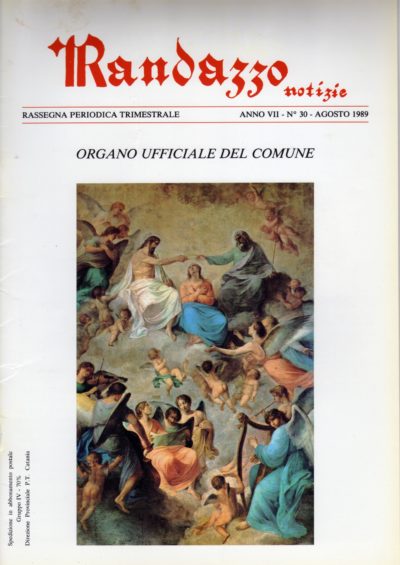

1886 – Il pittore viterbese Pietro Vanni dipinge “La Madonna in trono col Bambino” che si trova sull’altare Maggiore (1663 in marmo policromo intarsiato) nella Basilica di Santa Maria.

1887 – Viene rieletto sindaco Paolo Vagliasindi (1858/1905).

1887 – Si diffonde una epidemia di colera. Il sindaco Paolo Vagliasindi, per la sua opera meritoria gli viene attribuita la medaglia d’argento al valore civile da parte del Governo.

1887 – Viene costruito il ponte sul fiume Alcantara tutto in pietra lavica e con una serie di accorgimenti per consolidare il terreno circostante. Il 13 agosto 1943 i tedeschi ritirandosi fecero crollare con delle mine le tre arcate.

1891 – Giuseppina Dilettoso Vagliasindi (in religione Suor Maria Addolorata) nasce a Randazzo il 21 giugno. Rimasta vedova dedicò tutta la sua vita al Signore. Fondò l’Opera Betania Ancelle di Gesù Sacerdote, con lo scopo di assistere i sacerdoti, quelli malati e più bisognosi. Morì il 15 agosto 1981.

1893 – l’Orfanotrofio Femminile, affidato alle Suore di Carità, veniva fondato e dedicato al Sacro Cuore di Gesù dal Rev.mo Canonico D. Francesco Fisauli fu Dott. Vincenzo e dai Signori: Barone Avv. Benedetto Fisauli con i fratelli Ing. Vincenzo, Avv. Antonio, Colonnello Brigadiere Diego, Avv. Gualtiero figli del Barone Giuseppe, 11 maggio 1893 e 20 settembre 1894 presso il Notaro Basile avv.Giuseppe, con lo scopo di ricovero, istruzione e mantenimento, fino alla maggiore età, delle orfane abbandonate, nate legittime da genitori che ebbero domicilio in Randazzo.

1895 – Inaugurazione della Ferrovia CircumEtnea il 29 settembre. Mario Mandalari (1851-1908), che arrivò a Randazzo comodamente seduto sul treno inaugurale, descrive, nel libro “Ricordi di Sicilia: Randazzo” ( N.Giannotta editore – 1897) con accenti trionfali “ la vittoria dell’Uomo sul Mostro”, il Gigante Mongibello, che, ormai cinto di rotaie, non riesce ad ostacolare la marcia del Progresso.

1896 – Per opera del Canonico D. Vincenzo Panissidi viene costituita nella Chiesa di San Nicola la Confraternita del SS. Sacramento che, sorta modestamente fra alcuni parrocchiani, andò vie più accrescendosi col titolo di Pia Società del SS. Sacramento e venne canonicamente fondata dopo un decennio di esistenza, nel 1896. Venne poi elevata al rango di Confraternita l’anno 1925 ed aggregata alla Primaria Arciconfraternita di Roma.

1896 – Andrea Capparelli fu nominato Rettore dell’Università di Catania. Nato a Randazzo il 14.12.1854 . Nel 1880 si laurea in Medicina all’Università di Catania. Fisiologo si interessò pure di Neurologia, Istologia e Terapia. Importanti i suoi studi sul diabete. Morì a Catania nel giugno 1921 .

1897 – Scoppia nella nostra Città una epidemia di colera.

1899 – l’onorevole Paolo Vagliasindi (1858/1905), deputato per 4 legislature, il 14 maggio del 1899 viene nominato Sottosegretario all’Agricoltura, Industria e Commercio durante il governo di Luigi Pelloux. Carica che mantiene fino al 21 giugno 1900.

1903 – Cesare Finocchiaro pubblica il libro. “L’acqua potabile in Randazzo “. Editore: lo Stabilimento Tipografico di Catania.

1903 – il 4 ottobre fu inaugurato nella Sala del Palazzo Comunale un Circolo di Cultura e una sezione dell’Archivio Storico per la Sicilia Orientale. Il Vice Presidente, prof. V. Casagrande, tenne il discorso inaugurale, mentre F. Basile ricordò quella cerimonia con un opuscolo intitolato “Circolo di cultura a favore della gioventù”.

1903 – Vito La Mantia – Commendatore, Grande Ufficiale e Primo Presidente Onorario di Corte d’Appello – pubblica il libro: “Consuetudini di Randazzo“. Editore : Tip. Stab. A. Giannitrapani via Monteleone n. 23 – Palermo

1905 – Sindaco è l’avvocato Gualtiero Fisauli

1905 – il 23 dicembre 1905 a soli 47 anni muore di pleurite a Catania l’onorevole Paolo Vagliasindi (1858/1905).

1906/1907 – il 1° acquedotto costruito a Randazzo (1906/1907). sindaco pro- tempore Gualtiero Fisauli. L’acqua detta di “Pietre Bianche” proviene dalle sorgenti di Portale o Pietre Bianche, Tortorici (ME) a circa 1350mt. sul livello del mare, portata acqua circa 7 litri al secondo. Sorgente di Montone-territorio di Randazzo circa 1275 mt. sul livello del mare, (portata: 1 litro/sec). La condotta che raccoglie l’acqua delle due sorgenti arriva al Serbatoio dei Cappuccini, dopo avere attraversato alcune zone, tra cui Roccabellia e Murazorotto. Acque eccellenti e saluberrime sono definite dalla ” Relazione a cura del Prof. Eugenio Di Mattei-Università di Catania”.

1907 – Randazzo ebbe la luce elettrica per la prima volta dall’Officina del Sig. D. Ciccione Vagliasindi.

1907 – Douglas Sladen pubblica a New York : “ “Sicily – The New Resort an Encyclopedia of Sicily by Douglas Sladen” una guida turistica della Sicilia. Nella II parte del libro da pag. 462 a pag. 468 si parla di Randazzo impreziosito da belle foto.

1908 – Sindaco della Città è Sebastiano Polizzi. Il 30 giugno 1908 firma la transazione dove vengono sanciti i criteri e stabilite le norme e segnate le quote che spettano a ciascun Ente dell’eredità della Baronessa Dè Quatris. Così si pose fine a quasi 300 anni di lotte fra le Tre Chiese (San Martino, San Nicola, Santa Maria).

1909 – Lo storico di Acireale Vincenzo Raciti Romeo (1849-1937) Fu un Canonico e archivista della cattedrale di Acireale e bibliotecario della locale Accademia Zelantea. Studioso di storia patria si dedicò con particolare cura alla storia della città di Acireale e dintorni. Nel 1909 pubblicò due suoi scritti: “Da Acireale a Randazzo” e “Randazzo Origini e monumenti”. Si trovano in originale presso la Biblioteca Zelantea di Acireale.

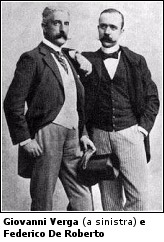

1909 – Federico De Roberto pubblica il libro “Randazzo e la Valle dell’Alcantara”. Editore: Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo. Il libro contiene n.147 illustrazioni e I tavola.

1909 – Il sindaco di Randazzo è l’avvocato Sebastiano Polizzi.

1909 – Vito La Mantia (1822/1904) storico e giurista siciliano il quale fu anche Consigliere di corte di Cassazione a Roma, coadiuvato dai figli completò alcuni lavori originali in materia di diritto consuetudinario tra cui “Le consuetudini di Randazzo” che venne pubblicato nel 1909. L’intero testo lo puoi leggere nel profilo di Angela Militi.

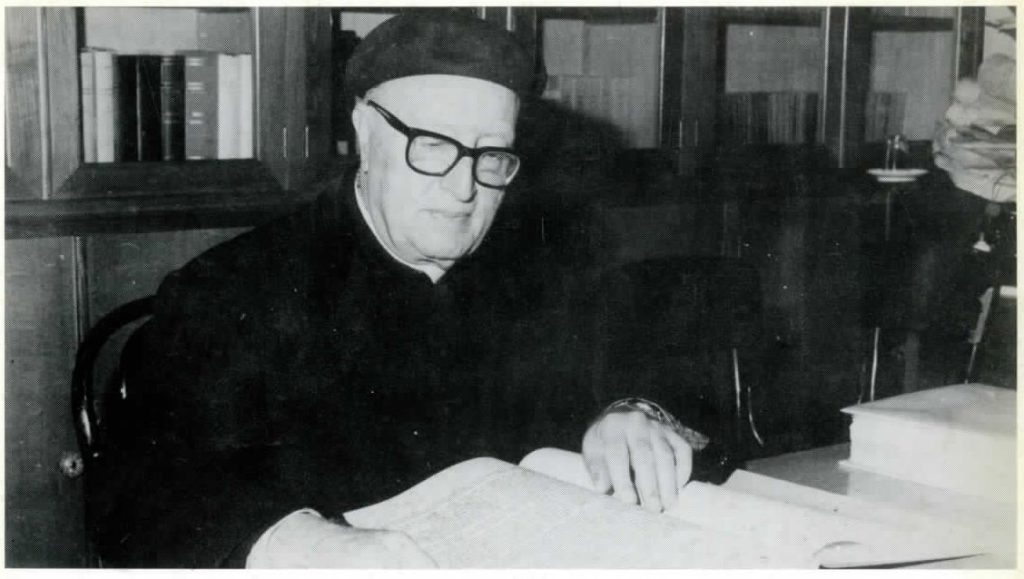

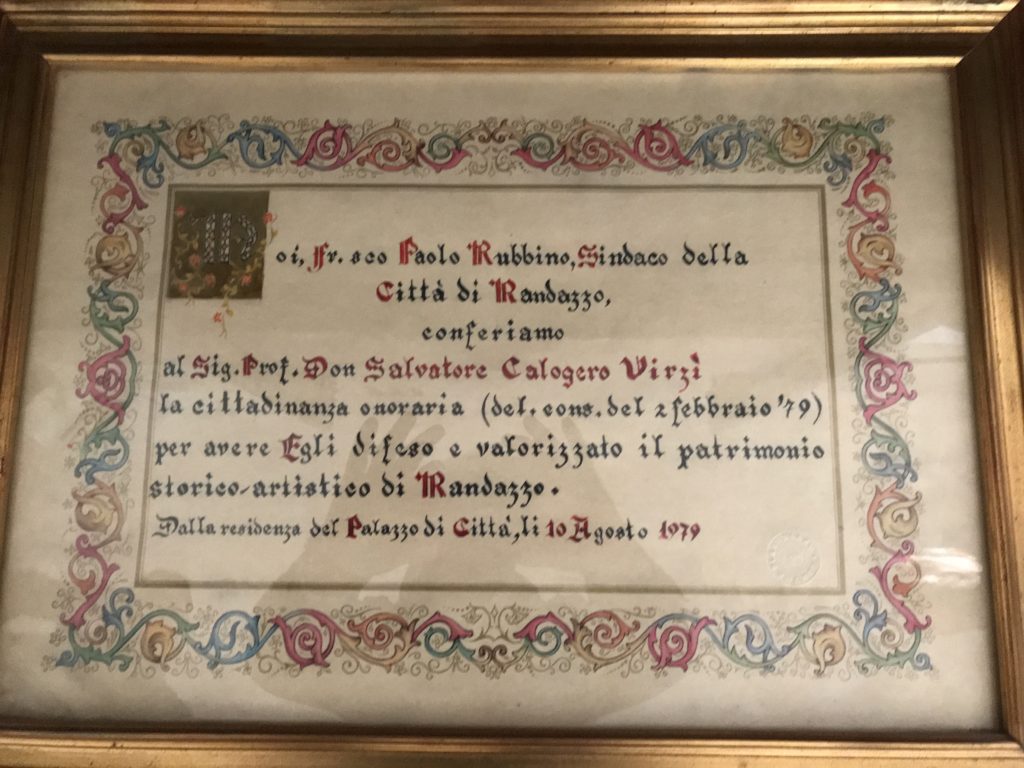

1910 – il Sacerdote don Salvatore Calogero Virzì nasce 11 gennaio a Cesarò (ME). Salesiano, Educatore, Storico della nostra Città, Ricercatore. Si spegne intorno alle ore venti del 21 novembre 1986 al San Basilio di Randazzo.

1910 – Per iniziativa di Giovanni Puglisi ( anarchico e poi socialista) il 18 maggio venne scoperta una lapide nella casa natale di Nicola Petrina che così diceva:

” In questa casa / il 13 novembre 1861 / schiudeva gli occhi / a vita intensa di entusiasmi e di lotte NICOLA PETRINA // Le calamità pubbliche e il carcere iniquo / furono per lui campo fecondo / di azione di pensiero / La catastrofe di Messina del 28 dicembre 1908 / tragicamente lo travolse // Il Popolo di Randazzo / pose questo ricordo / il giorno 18 maggio 1910 / solennemente commemorando / il tribuno gagliardo l’apostolo fervente / di una civiltà più vera ed umana “.

La lapide non esiste più a causa degli eventi bellici del 1943 che distrussero un gran parte della nostra Città.

1910 – La Sacra Congregazione dei Riti, approvato da Pio X° in data 10 giugno 1910, accordava la richiesta di traslazione dei resti del Beato Luigi Rabatà dalla Chiesa del Carmine ove erano state conservate per più di quattro secoli, alla Chiesa di S. Maria. Avendo poi il popolo, in occasione del colera del 1911, ad iniziativa del Vescovo, fatto voto al Beato di procedere presto a tale traslazione se Egli avesse ottenuto da Dio la cessazione del morbo entro il 15 agosto, concessa la Grazia come la si desiderava, si procedette alla preparazione ed il 13 agosto 1912 avveniva la traslazione in forma solennissima.

1911 – Si registra a Randazzo una epidemia da colera.

1911 – Dopo aver inaugurato la statua del Re Umberto I nella Piazza Roma di Catania, il Re Vittorio Emmanuele III e la Regina Elena il 31 maggio vennero a Randazzo con il treno reale della Circumetnea. Alla stazione il commissario Spasiano a nome della Città offrì un mazzo di fiori. Proseguendo i reali si fermarono alla villa Statella del marchese Giovanni Romeo. Accompagnavano il Re il Ministro degli Esteri Sangiuliano, il Ministro di Grazia e Giustizia Finocchiaro Aprile, il Ministro dei Lavori Pubblici Sacchi, la Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati con parecchi Onorevoli ed il Prefetto della Provincia.

1912 – Il 13 agosto le ossa del beato Luigi Rabatà furono trasportate in processione dalla chiesa del Carmine alla Basilica Minore di Santa Maria. Dal 1866 (ano della soppressione degli Ordini religiosi per le leggi eversive) erano state dimenticate nel convento carmelitano. Si racconta che il beato aveva salvato nel 1897 Randazzo dal colera.

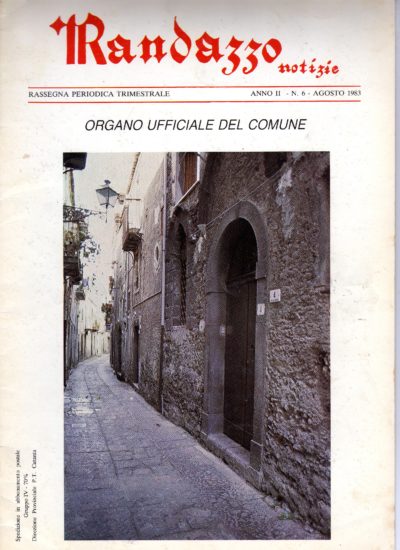

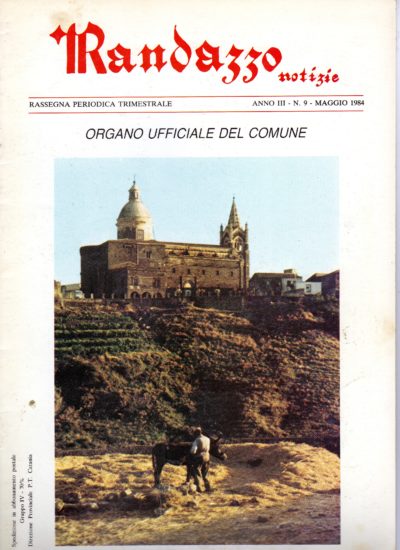

1913 – Walter Leopold (1882-1976) in un lavoro svolto per la sua tesi di dottorato a Dresda : ” Studio sulle architetture medievali a Castrogiovanni (odierna Enna), Piazza Armerina, Nicosia e Randazzo” a proposito della nostra città scrive :

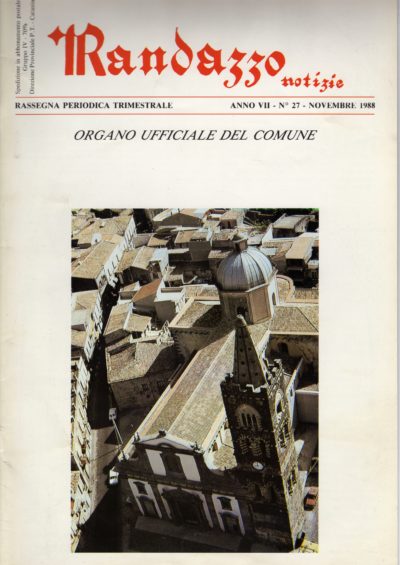

«la roccia nera di basalto lavico su cui Randazzo è stata costruita scende a strapiombo verso il fiume Alcantara, che scorre proprio sotto le sue mura. Sono da apprezzare le caratteristiche paesaggistiche particolari di un centro storico incastonato sui declivi dell’imponente vulcano Etna. Estremamente interessanti sono la Chiesa di Santa Maria e la torre di San Martino».

(Antonino Portaro).

1914 – Il sindaco di Randazzo è Alberti Capparelli.

1914 – Il 19 aprile 1914, a Randazzo, nel corso di una cerimonia cui parteciparono numerosi cittadini, e le varie associazioni del tempo, dietro iniziativa del sindaco Alberto Capparelli, in onore dell’on.le Paolo Vagliasindi, veniva inaugurata una lapide, scolpita da Antonino Corallo, e posta sul cantonale del Palazzo Vagliasindi in via Umberto I, il cui testo, dettato proprio da Federico De Roberto, recita:

“Paolo Vagliasindi / nelle lotte della vita pubblica / portò la forza e la gentilezza / di un cavaliere antico / in Parlamento e al Governo / fu propugnatore immutabile / di libertà con ordine / crudelmente troncata / prima di dare tutti i suoi frutti / l’opera nobilissima / del Cittadino esemplare / vive nella memoria dei contemporanei / rivivrà nella storia / di questa diletta sua terra.”

1915 – La prima Guerra Mondiale (1915-1918) causò a Randazzo la morte di ben 150 nostri Concittadini e un gran numero di feriti e mutilati. I superstiti di questa spaventosa guerra furono insigniti del titolo di “ Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto “.

1918 – Sindaco di Randazzo è Andrea Capparelli ( la giunta è formata da: U.Vagliasindi, G. Caldarera, D Vagliasindi, G. Fisauli, G. Panissidi ).

1919 – A seguito di molte manifestazioni di Popolo per le condizioni misere in cui versava, vi fu una scalata al Municipio e la folla inferocita resistette alla forza pubblica che fu costretta ad usare le armi e sparò sui manifestanti causando la morte di nove Cittadini.

1919 – Giuseppe Bonaventura nasce a Randazzo il 6 Ottobre. Nel 1951 assieme a Vito Scalia e Antonio D’Amico fu uno dei fondatori della CISL di Catania, e Segretario Generale dal 1961 al 1964. Fu Consigliere Provinciale e Sindaco della nostra Città dal 14 dicembre 1960 al 26 agosto 1961. Morì prematuramente a 45 anni il 17 dicembre 1964. E’ stato il personaggio politico e sindacale di maggior prestigio nella seconda metà del novecento di Randazzo.

1920 – Nel mese di aprile fanno visita a Randazzo la novellista irlandese EDITH SOMERVILLE (1858-1949) e la musicista inglese e leader del movimento “Women’s Suffrage” delle Suffragettes ETHEL SMYTH (1858-1944), meglio nota come Dame Ethel Smyth Descrivono la nostra Città in un modo orrido con delle affermazioni francamente molto gratuite. Puoi leggere l’articolo cliccando: “Non tutti parlano bene di Noi” .

1920 – Il 25 luglio, preceduto da una serie di proteste anche da parte di molte donne, vi fu una grande dimostrazione di Cittadini contro il Commissario Prefettizio Rocco Scriva, a causa della mancanza del pane e da una iniqua distribuzione della farina. I dimostranti assaltarono il Municipio e dopo che furono stati costretti ad uscire si accalcarono dietro le due porte d’uscita. I carabinieri , forse impauriti da tutta questa gente, incominciarono a sparare sulla folla. Il risultato fu che vi furono sette morti ( i contadini Vincenzo Calcagno, Francesco Paolo Magro, Giuseppe Sorbello, il pastore Giuseppe Giglio, il calzolaio Luigi Celona, il falegname Benedetto La Piana, e lo scalpellino Gaetano Mangione) e sedici feriti di cui quattro dell’Arma.

1921 – Il 14 gennaio Padre Domenico Spadafora fu dichiarato, dal Papa Benedetto XV (1854-1922) ufficialmente Beato. Nasce a Randazzo nel 1450 dai Conti Spadafora. Educato dai padri Domenicani consegue il titolo di Maestro di Teologia. Viene consacrato sacerdote nel 1479 e dietro invito della locale comunità nel 1491 si reca a Montecerignone dove fa costruire il conventino con sei celle per i frati e la Chiesa dedicata alla Madonna. Nel 1494 durante la quaresima avvenne ” il miracolo dei fiori”. Muore il 21 dicembre 1521

1921 – Il Principe Ereditario Umberto di Savoia il 28 ottobre fu ospite del marchese Giovanni Romeo nella sua casa di Statella. La data di questa visita è incisa in una delle tre lapidi murate nella facciata del Castello sulla veranda.

1921 – Gli abitanti di Randazzo sono 17.762 il massimo storico.

1921 – Il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica un catalogo del Patrimonio Artistico dello Stato suddiviso per Province. In quella di Catania, Randazzo fa bella mostra di sé. Puoi leggerlo “Elenco degli Edifici Monumentali” del sito .

1923 – Le principesse Mafalda (morì il 27 agosto 1944 nel Campo di concentramento di Buchenwald, Weimar, Germania ) e Giovanna di Savoia il 24 aprile furono ospiti del marchese Giovanni Romeo alla Statella. La data di questa visita è incisa in una delle tre lapidi murate nella facciata del Castello sulla veranda.

1929 – Con Decreto del 13 luglio del Governo di S.M. il Re Vittorio Emanuele III la superiora Suor Maria Carolina Zefilippo e la direttrice Suor Antonietta Veggiotti dell’Istituto Santa Caterina, furono decorate con Medaglie D’Oro per gli oltre quarant’anni di insegnamento con lodevolissimi risultati.

1931 – Guglielmo Policastro scrive, “Randazzo: La città del silenzio.” e “Il museo Vagliasindi di Randazzo”.

1931 – Nel dicembre del 1931 i confrati dell‘Arciconfraternita delle SS Anime del Purgatorio di S. Nicola approvarono un nuovo statuto che all ‘articolo 8 così recita:” …si proibisce in modo tassativo ed assoluto a qualsiasi rettore di portare il Cristo morto in casa propria”. Prima di questa data veniva portato nella casa del Governatore dell’Arciconfraternita, dove il “Cristu ‘ndo cataletto” veniva preparato e ornato e da lì partiva la processione.

1932 – Il prof Enzo Maganuco visita Randazzo con la speranza di rinvenire una qualche traccia della chiesetta di Sancta Maria in Nemore. Visitò pure la chiesa di Sant’Agata che descrisse nel libro “Cicli di affreschi medievali a Randazzo e a Nunziata di Giarre”. A seguito di questa visita nella rivista “Panorami di Provincia” pubblicò una serie di articoli sull’Architettura, Pittura, Miniatura della nostra Città e descrisse – mirabilmente – il libro di preghiere della baronessa Giovanella Dè Quatris .

1934 – Il parapetto della “Tribonia” (oggi largo Monsignore Vincenzo Mancini) è stato costruito nel 1934. Questa data risulta incisa nel secondo pilone di destra, guardando verso il fiume. (segnalato da Vincenzo Rotella).

1936 – Mons. Don Salvatore Russo Vescovo Diocesano di Acireale, dopo la S. Visita Pastorale fatta in Randazzo l’ 8 dicembre 1936, emanò una ordinanza nella quale pose fine alla diatriba fra le Tre Chiese Santa Maria, San Nicolò e San Martino, dichiarando e decretando la loro totale autonomia e parrocchialità, che vi deve essere un solo Parroco e che il Matriciato a turno viene abolito. La sola chiesa di Santa Maria resta per sempre la sede dell’Arcipretura con tutto quello che ne consegue.

1936 – Essendo Arciprete il Can. D. Giovanni Birelli, dopo la rinunzia dell’Arc. Mons. D. Francesco Paolo Germanà, col contributo di tutti i Cittadini, venne rifatto, in lastre di marmo, tutto il pavimento antico della Chiesa di San Nicola che era in mattonelle di terracotta e già malandato ed avvallato in molti punti per le sepolture sottostanti.

1937 – Francesco Fisauli discute la sua tesi di laurea in diritto ecclesiastico, dal tema “Le Confraternite di Randazzo nella Storia e nel diritto ecclesiastico” all ‘Università di Bologna , relatore il Prof. Cesare Magni.

1941 – Il vescovo di Acireale Mons. Russo, il 2 luglio, avanzò alla Santa Sede una petizione, accompagnata da oltre quattromila firme e con l’approvazione di tutte le Organizzazioni Randazzesi sia Civili che Religiose, con la quale chiedeva alla Sacra Congregazione dei Riti, di poter ornare del Titolo di Santuario la Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo con i privilegi consentiti dal Diritto e da concedersi dal medesimo Ordinario. Petizione che ebbe l’approvazione.

1943 – Dal 13 luglio al 13 agosto Randazzo fu oggetto di pesantissimi bombardamenti da parte degli Alleati. Le incursioni aeree furono 84 e furono utilizzati 425 bombardieri medi, 249 leggeri e 72 cacciabombardieri. Si calcola che su Messina e Randazzo volarono più di 1.100 aerei. L’80% degli edifici furono distrutti – la chiesa di S.Martino fu la più danneggiata – e i tedeschi completarono l’opera saccheggiandola. Per saperne di più leggi la tesi di Lucia Lo Presti:

“Randazzo la Cassino di Sicilia. Indagine sul patrimonio storico-artistico distrutto e danneggiato negli anni della seconda guerra mondiale”.

1943 – La Prefettura di Catania il 26 giugno calcola che gli sfollati (intere famiglie che abbandonarono le proprie case per rifugiarsi nelle caverne, grotte, masserie e case di campagne abbandonate) furono 983.

1943 – Randazzo venne occupata il 13 agosto dai “Falcons” del 39°reggimento di fanteria della 9^ divisione statunitense.

1943 – Dal 13 luglio al 13 agosto, secondo quanto riporta US Air Force, Randazzo subì attacchi aerei per diciannove giorni: dieci giorni nel mese di luglio e nove nel mese di agosto.

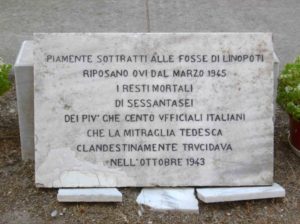

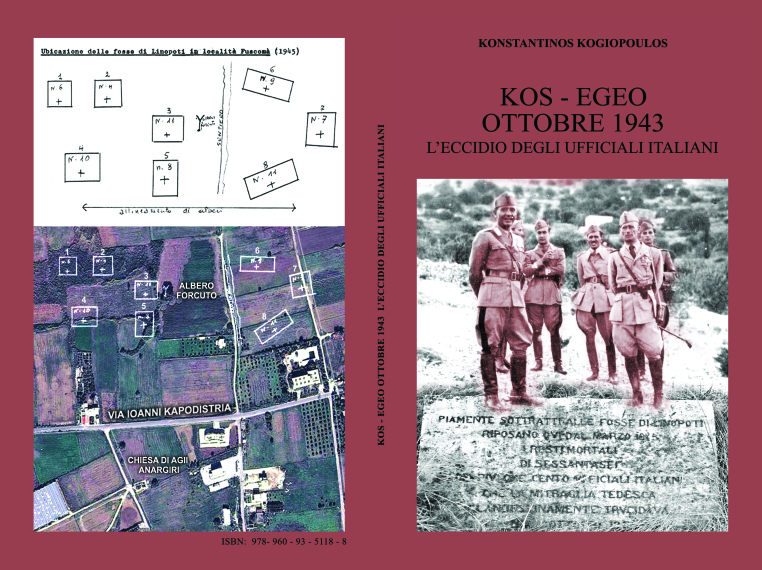

1944 – Naufragio del piroscafo Oria il 12 febbraio, una delle maggiori tragedie della seconda guerra mondiale, nella quale persero la vita oltre 4000 soldati italiani che, fatti prigionieri dai tedeschi, dovevano essere trasferiti da Rodi al Pireo e da lì deportati in Germania. Soldati che non si erano piegati al volere nazista. Tra questi due soldati Randazzesi: Salvatore Fornito e Renato Vagliasindi. (Vito Gullotto).

1945 – Salvatore Genovese – Partigiano nato a Randazzo il 19 settembre 1921 e morto a Spalato il 9 aprile 1945. Fucilato da un plotone di esecuzione nazista nel carcere di Spalato assieme ad altri 28 giovani partigiani dopo un processo “farsa”.

1945 – Antonio Canepa, noto pure con lo pseudonimo di Mario Turri, nasce a Palermo il 25 ottobre 1908 e la mattina del 17 giugno 1945 fu ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri, in contrada Murazzu Ruttu sulla SS n. 120, in circostanze non del tutto chiare. Insieme a Lui morirono Carmelo Rosano di 22 anni e Giuseppe Lo Giudice di 18 anni. Canepa è stato un docente e politico italiano e fu comandante dell’ Esercito Volontario per la Indipendenza della Sicilia (EVIS). Sul luogo dove è stato ucciso sorge un cippo dedicato ai caduti dell’ E.V.I.S. Antonio Canepa è sepolto nel cimitero di Catania, nel viale dei siciliani illustri, accanto a Giovanni Verga e Angelo Musco.

1946 – Il Consiglio Comunale il 18 aprile 1946 elegge Sindaco il dottor Giuseppe Emanuele.

1947 – Il Consiglio Comunale nella seduta del 9 maggio 1947 approva il Piano di Ricostruzione redatto dal prof. Giovanni Rizzo. Definitivo il 12 febbraio 1948.

1947 – Il 26 aprile muore il pittore randazzese Francesco Paolo Finocchiaro a Taormina dove si era stabilito nel 1930 avendo acquistato Villa Florenzia e l’hotel Excelsior. Pittore molto rinomato, le Sue opere si trovano a Roma, Napoli ed in molte altre città. Nella Casa Bianca (USA) è esposto un suo quadro raffigurante Theodore ed Eleanor Roosevelt, con i quali intrattenne un’intensa amicizia. I bombardamenti del 1943 distrussero il dipinto la Trasfigurazione che si trovava nella chiesa di S. Francesco di Paola. Del Finocchiaro possiamo ammirare la tavoletta con il Pastorello, appartenente al Comune di Randazzo che faceva bella mostra nella stanza del Sindaco, e il Battesimo di Gesù nelle acque del Giordano all’ingresso della Basilica di Santa Maria. Nato a Randazzo il 15 marzo 1868, studiò all’Istituto di Belle Arti di Napoli, si trasferì a Roma, dove si fece un nome eseguendo ritratti di notabili ed ecclesiastici.

1947 – Il Consiglio Comunale in data 5 luglio 1947 elegge Sindaco Pietro Vagliasindi.

1948 – Antonio Pallante, giovane studente universitario di Giurisprudenza di Randazzo, (aveva allora 24 anni) il 14 luglio davanti a Montecitorio ferisce gravemente il segretario del PCI Palmiro Togliatti con quattro colpi di calibro 38. Subito preso fu condannato a 19 anni di reclusione. Ne sconto 5 anni. Togliatti ordinò ai suoi di non commettere azioni che potevano comportare l’inizio di una guerra civile. Così si salvò la Repubblica.

1950 – La confraternita del S. Cuore è Stata costituita il 12 novembre 1950, lasciata chiudere dagli stessi confrati nel 1966 e ricostituita nel 1999.

1951 – Il padre Luigi Magro da Randazzo dei Frati Minori Cappuccini al secolo Magro Santo fu Vincenzo muore il 16 novembre. Nato il 29 giugno 1881 a Randazzo, fu ordinato sacerdote a Nicosia il 7 febbraio 1904. Oltre che apprezzato per il suo impegno pastorale, ha dedicato la sua vita alla ricerca e allo studio della Storia di Randazzo scrivendo: ” Cenni storici della Città di Randazzo “ dai primi abitatori della Sicilia fino al 1946. Questo documento rivisitato dal salesiano don Sergio Aidala , è fondamentale per la conoscenza della Storia della nostra Città.

1952 – Consiglio Comunale nella seduta del 10 giugno 1952 elegge Sindaco Pietro Vagliasindi.

1954 – 11 febbraio Francesco Vagliasindi fonda l’Opera Pro Facci Mucciati in onore dei suoi genitori Giuseppe ed Anna Vagliasindi.

1955 – Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 1955 elegge Sindaco Nicolò Palermo.

1956– Il Consiglio Comunale elegge nella seduta del 12 giugno 1956 Sindaco Pietro Vagliasindi.

1959 – Alla presenza dell’on.le Angelini Ministro dei Trasporti il 4 giugno viene inaugurato il tronco ferroviario Alcantara-Randazzo . Si conclusero così positivamente anni di lotta di tutti i Comuni della Valle avendo come alfiere l’avvocato Ferdinando Basile.

1960 – Il Consiglio Comunale nella seduta del 14 dicembre 1960 elegge Sindaco Giuseppe Bonaventura .

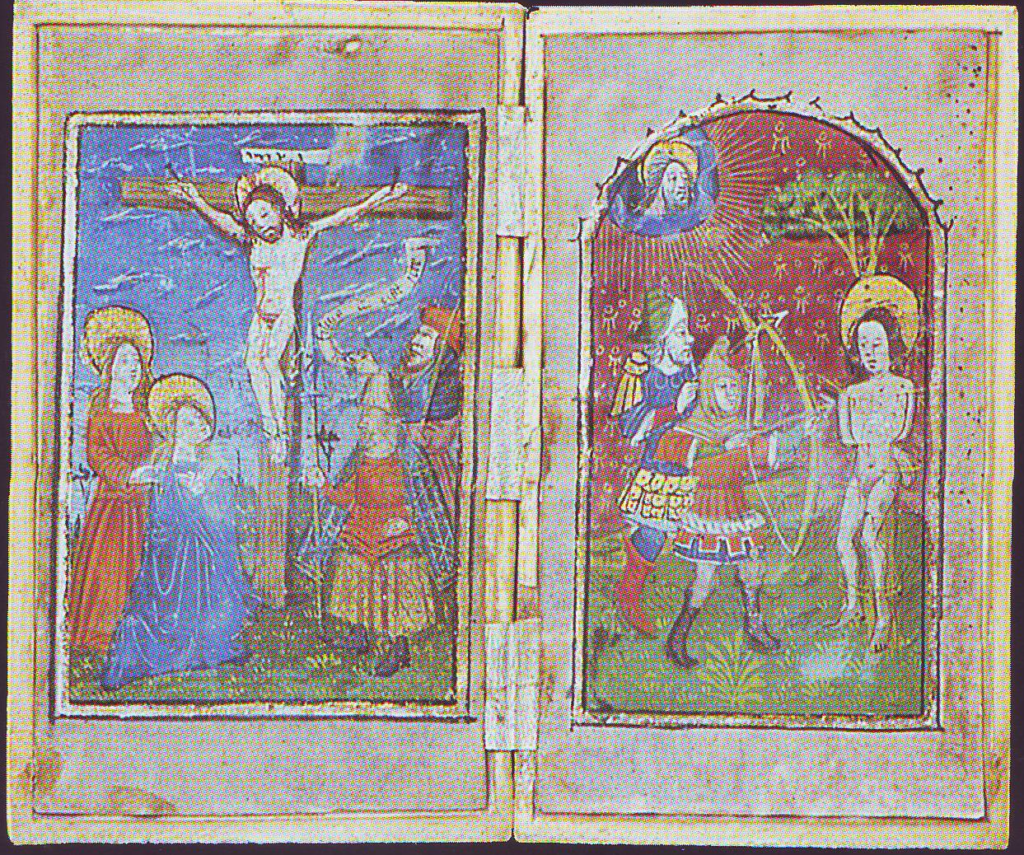

1961 – Il Consiglio Comunale nella seduta del 26 agosto 1961 elegge Sindaco Giuseppe Montera.