Enzo Maganuco nella sua attività di critico d’arte ha scritto molti articoli alcuni riprodotti qui di seguito:

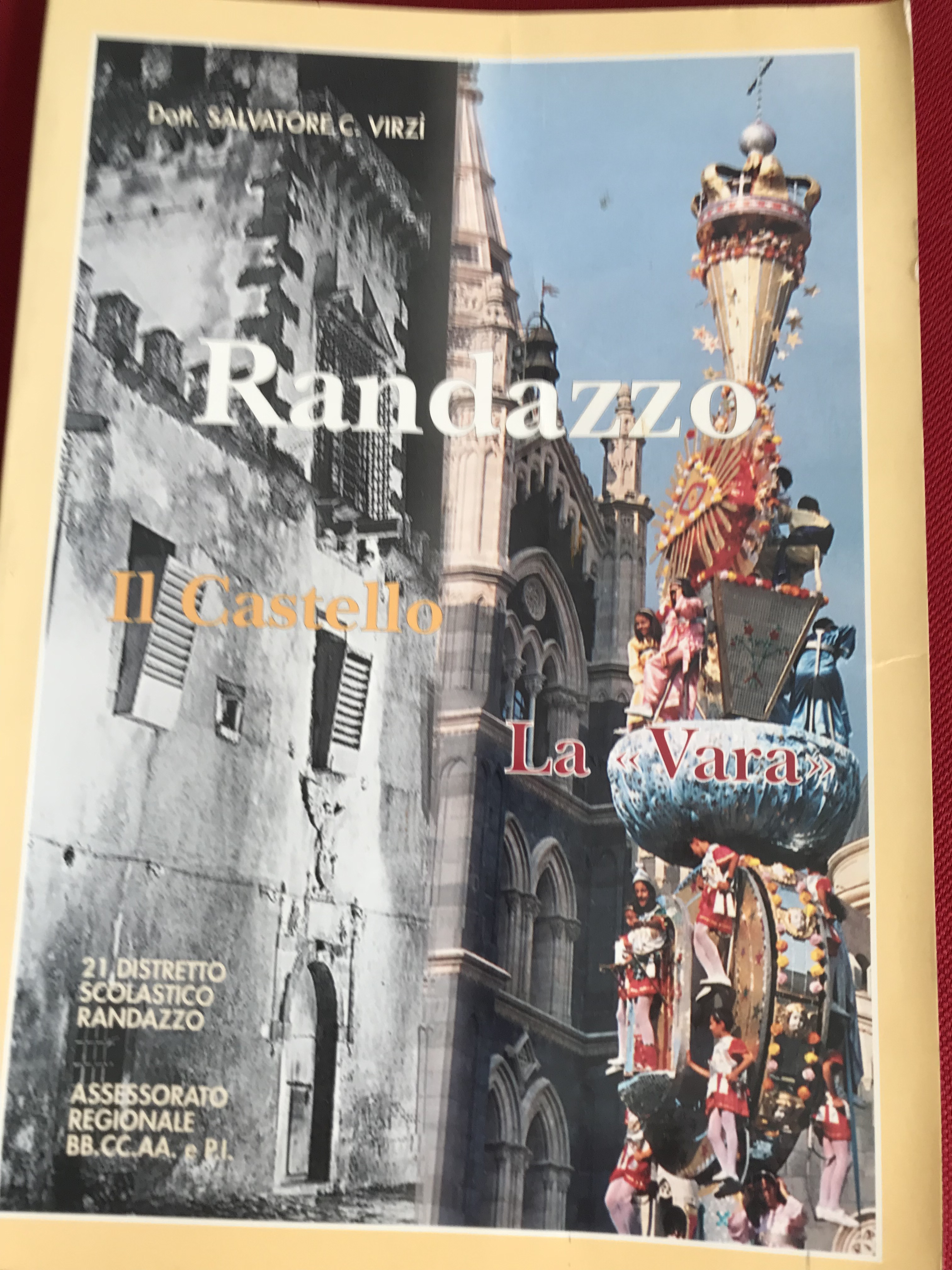

Nunzio Perciabosco è nato a Randazzo probabilmente nel 1676.

Fu uno scrittore di varie commedie e drammi oltre che poeta comico. Non si hanno molte notizie di Lui. Sicuramente ha viaggiato molto è riuscito a laurearsi ed entrare nelle corti nobili di Roma e di altre Città. E’ stato citato da alcuni storici:

– Giuseppe Emanuele Ortolani (1758-1828) ha scritto quattro volumi sulla storia di molti Uomini Illustri e parlando di Randazzo (1821) lo cita come “poeta comico e autore di varie commedie e drammi”. Interessante la breve citazione che fa di Randazzo nel

“Nuovo Dizionario Geografico e Biografico della Sicilia”

Nicola Morelli (1825) nella Sua Opera “Biografia dé Re di Napoli -a Pagina 564 così lo definisce: “Nunzio Perciabosco Siciliano fu Autore molto esatto della Commedia intitolata Altamira , In quest’epoca fu introdotta la musica nel teatro .

Pietro Napoli-Signorelli (1811) nella sua opera: “Vicende della coltura nelle due Sicilie dalla venuta delle colonie straniere sino a nostri giorni”. a pag. 100 lo cita : “… Niccolò Salerno de ‘ baroni di Lucignano autore del Gianni barattieri pubblicata nel 1717, Nunzio Perciabosco siciliano autore dell’ Altamira, …..”

Alessio Narbone (1855) nella sua opera: “Bibliografia sicola sistematica – Volume 4 – Pagina 113 così ne parla: ” Nunzio Perciabosco da Randazzo , Il Fidauro , ovvero Le bellicose vendette . – L ‘ Altamira , ovvero L’amorosa simpatia . Giulio V Cesare in Egitto , ovvero La vendetta giurata “.

Agostino Gallo (1832) nella sua ” Lettera sulla Collegiata di S.M. di Randazzo, e su una descrizione ivi esistente” inviata all’Abate Buscemi cita Nunzio Perciabosco.

Le Sue opere conosciute ed anche molto stimate dalla critica sono:

Nino La Piana nasce in Germania a Francoforte il 20 gennaio 1979 da Mario e Franca Pina Saporito emigrati lì per lavorare.

Da piccolo ritorna a Randazzo dai nonni Antonino La Piana e Benedetta Longhitano che si prendono cura di Lui.

Frequenta la scuola media al Collegio Salesiano San Basilio. Nel 1999 si diploma all’Istituto Agrario. Nel 2001/2003 svolge il servizio Civile/Militare a Messina e 2 mesi nel 5^ Reggimento Alpini di Vipiteno (Bolzano).

Nel 2004, suo malgrado, ritorna in Germania per lavorare. Purtroppo non riesce ad ambientarsi ed ha trovare un lavoro soddisfacente e decide di rientrare definitivamente a Randazzo dagli adorati nonni.

La sua passione è la bicicletta, ma nel periodo della Pandemia – 2020 – incomincia a correre riscontrando di avere delle qualità in questa disciplina sportiva. Incomincia il Suo percorso da “Maratoneta”.

Queste sono le Sue partecipazioni agli eventi sportivi:

ENZO MAGANUCO (1896-1968)

Il 4 febbraio 1968 si è spento a Catania il Professore Enzo Maganuco, figura eminente di umanista che vivrà sempre ne ricordo di quanti lo ebbero come Maestro e come collega.

Enzo Maganuco nacque ad Acate il 10novembre 1896, compì i suoi studi a Genova, dove si laureò in Letteratura Italiana; specializzandosi poi a Firenze in Storia dell’Arte. Insegnò Storia dell’Arte nei licei statali di Catania (Cutelli e Spedalieri) per molti anni.

In questo periodo pubblicò pregevoli saggi artistici.

Impegnato nell’insegnamento medio, iniziò l’attività universitaria dopo aver conseguito la docenza nel 1938.

Fu Accademico d’Italia nel 1939.

Gli fu conferito l’incarico di Storia dell’Arte Medioevale e Moderna presso l’Università di Messina, che mantenne per venti anni; contemporaneamente insegnava presso l’Università di Catania in un primo tempo Storia della Musica e Storia delle Tradizioni Popolari ed in seguito Stria dell’Arte Musulmana e Copta.

Dal 1950 in poi e fine alla fine insegnò Storia dell’Arte Medioevale e Moderna presso l’Istituto di Magistero di Catania.

Suoi argomenti preferiti di ricerca furono i problemi relativi all’Arte Siciliana.

Nel 1962 conseguì anche per questo la Medaglia d’Oro al merito della Cultura e dell’Arte.

Diresse con appassionata cura il Museo Civico del Castello Ursino fino alla morte.

Fra le sue pubblicazioni notevole risonanza ebbero gli studi sui problemi di datazione e sui pittori Pietro Novelli e Giuseppe Paladino.

Grande è il vuoto che Enzo Maganuco ha lasciato nel mondo della Cultura. Particolarmente in quello Siciliano, che aveva trovato in Lui il Maestro sempre aperto ad ogni entusiasmo, sempre pronto ad esaltare la generosità della sua terra di Sicilia.

Egli, irridendo la vita, insegnò ad amarla perché della vita fece intendere i valori eterni e, sprezzante di ogni conformismo sociale, rivelò i veri ideali umani per i quali vale la pena di vivere.

OPERE:

– Lineamenti e motivi di storia dell’arte siciliana, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, 1932

– Architettura plateresca e del tardo cinquecento in Sicilia, Catania 1939

– Problemi di datazione nell’Architettura Siciliana del Medioevo, Catania 1940

– Icòne di Antonello Gagini in Roccella Valdemone, Catania 1939

– Cicli di affreschi medioevali a Randazzo e a Nunziata di Giarre, Catania 1939

– Opere d’Arte catanesi inedite o malnote in Catania, Catania aprile 1933

– La pittura a Piazza Armerina, Siciliana, agosto 1923

– Artigianato e piccole industrie, 1932

– Le decorazioni dei carri e delle barche, 1945

– Motivi d’Arte Siciliana, 1957

– Bibliografia: Salvatore Nicolosi, Enzo Maganuco, in “La Sicilia”, 6 febbraio 1968, p. 3.

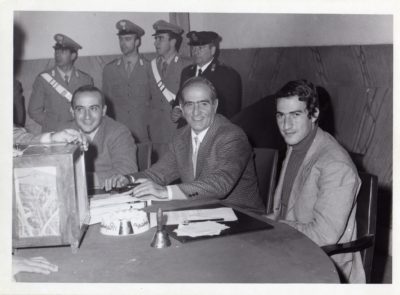

Catania-1930.-A-sinistra-Vitaliano-Brancati-il-fratello-Enzo-Maganuco-Franca-Santangelo-un-amico.-In-basso-Maria-Maganuco-DAmico-Maria-Concetta-Santangelo-Maria-Concetta-DAmico (foto di Maria Cristina Maganuco) ..jpg

Enzo Maganuco nella sua attività di critico d’arte ha scritto molti articoli alcuni riprodotti qui di seguito:

Loading...

Loading...

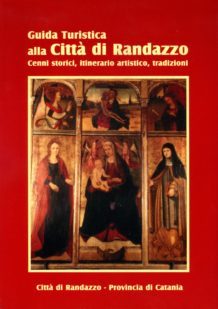

Libri:

|

|

Alcuni articoli sulla figura umana, professionale, artistica, storica del prof. Enzo Maganuco.

L’amore per la Sicilia

Loading...

Loading...

Quel pendolare

Loading...

Loading...

Cagini e Roccella Valdemone

Loading...

Loading...

La lucerna

Loading...

Loading...

Enzo Maganugo era solito venire a Randazzo accompagnato da alcuni dei suoi alunni e scendendo dalla stazione della CircumEtnea saliva lungo il corso Umberto I. Si fermava quasi sempre davanti alla sua parruccheria ad ammirare una colonnina di marmo bianco che Santino aveva collocato nella vetrina su un piccolo piedistallo. Il negozio allora si trovava quasi all’angolo del corso Umberto I con piazza Municipio.

La colonnina era quello che restava della casa paterna in quanto negli anni cinquanta del novecento era stata completamente distrutta da un incendio.

La casa si trovava quasi accanto il Castello Svevo dove ora vi è ubicato il Museo Archeologico Vagliasindi .

Osservando con quanto ammirazione il Maganuco guardava la colonnina Santino gli fa la proposta che l’avrebbe regalata al Comune, per metterla nella via degli Archi, se avesse fatto ottenere un finanziamento dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania.

E così fu.

Le foto sottostante dimostrano questa piccola e bella curiosità.

La prossima settimana pubblicheremo alcuni articoli dedicati a Randazzo alla sua Architettura, alla Pittura, alla Miniatura, e al libro di preghiere di Giovannella De Quatris scritte da Enzo Maganuco nella rivista “Panorami di Provincia – Randazzo” . (1937/1938).

TESTIMONIANZE

Una figura eccezionale. Dovevo dare con lui un esame ma lui guardava il mio libretto universitario e poi guardava me: ah, lei è di Randazzo! Bene, per giudicarla mi basterà sentire quel che mi dirà del suo paese e come lo dirà.

Naturalmente Randazzo non era nel programma.

Foti Olga

Collegio Salesiano S. Basilio esami V° Ginnasio 1955 Enzo Maganuco presidente della commissione. Una persona austera che incuteva non soggezione, ma terrore a vederlo. Si dimostrò un’animo gentile e disponibile mettendoci a nostro agio. Ci disse che eravamo fortunati a vivere a Randazzo che, si capiva, amava moltissimo.

Nino Calcagno

Enzo Maganuco era innamorato di Randazzo e ha fatto innamorare anche me, al punto che ,dopo 40 anni di vita nella metropoli ho avuto il coraggio di tornare a vivere qui. Ricordo con quanto amore ci portava in giro per le vie dei vecchi quartieri in compagnia di Don Virzi ,del prof. Edoardo Bonaventura o del prof. Pietro Virgilio. Si entusiasmava nel descrivere i monumenti o le vie come via dell’Agonia a parer suo la strada più bella di Randazzo assieme a via degli Archi . Un uomo non bello in viso ma intelligente, cordiale e semplice. Mi ha fatto piacere rivedere la sua foto.

Avv. Vittorio Nunzio Zappalà.

Ho conosciuto Enzo Maganuco al Santuario di Valverde nel 1947. Ero lì per gli esercizi spirituali. Lui si aggirava nella chiesa ammirando i dipinti. Il parroco lo chiamò presentandolo come il migliore critico dell’Arte Siciliana. Una persona di gran fascino.

Don Santino Spartà

Enzo Maganuco fu il presidente della commissione degli esami di V° ginnasio nel 1952 al Collegio Salesiano S. Basilio. Una persona che non passava inosservata e lo si incontrava fuori fra le stradine del centro storico.

Avv. Nando Camarata

Si ringrazia Maria Cristina Maganuco per il materiale letterario che ci ha messo a disposizione e la signora Paola Fisauli Appassionata di Arte e Storia di Randazzo che gentilmente ci ha messo in contatto.

Il Parlamento Nazionale nel 1970 approva la riforma delle attività commerciali.

L’Assemblea Regionale Siciliana la recepisce nel 1972.

La riforma vietava qualsiasi attività nei giorni di domenica e nelle festività.

Il Mercato Domenicale a Randazzo quindi doveva essere chiuso.

Nella cittadinanza incominciò ad esserci un forte malumore. Il Sindaco di allora – Francesco Rubbino – tentò di ottenere qualche decreto e/o ordinanza sollecitando il governo regionale e la prefettura, anche per una questione di ordine pubblico, ma tutto fu inutile perché era necessario che l’Assemblea Regionale Siciliana legiferasse in merito.

Furono organizzate da parte dei Sindacati e dei partiti (soprattutto quelli di sinistra PSI, PSIUP, PCI, PRI ed in seguito tutta la DC) varie manifestazioni anche a Palermo con la partecipazione di numerosi cittadini. Per ben due volte quattro pullman strapieni di manifestanti si recarono a Palermo per sollecitare i vari gruppi politici a presentare ed ad approvare un progetto di legge che garantisse lo svolgimento del Mercato Domenicale.

C’è da dire che da parte dell’Associazione dei Commercianti vi fu una forte pressione a che si rispettasse la legge. Infatti da molto tempo i Commercianti volevano la chiusura o lo spostamento del Mercato ad un altro giorno della settimana in quanto vedevano lesi i propri interessi.

In Città vi era una vera e propria ribellione molti, anche per interessi politici/sindacali soffiavano sul fuoco.

I giorni passavano e per due domeniche il Sindaco fu autorizzato dal Prefetto, per pericolo di ordine pubblico, a consentire lo svolgimento del Mercato Domenicale.

Il Pretore subito se ne lavò le mani dicendo “fate che poi Io vi giudicherò”.

Intanto a Palermo tutti i gruppi dell‘Arco Costituzionale, come si diceva una volta, erano favorevoli alla proposta di modificare la legge, ma vi era un ostacolo: il Presidente della Regione aveva manifestato la volontà di dimettersi e se questa veniva formalizzata in Aula l’attività legislativa doveva essere sospesa fino a quanto si eleggeva il nuovo governo.

Il clima era molto teso, bisognava trovare qualcuno della maggioranza che prima delle dimissioni del Presidente presentasse questo progetto di legge.

Penso che vi rendiate conto che il nostro problema visto da Palermo era ben poca cosa, un fastidio più che altro.

Santino Camarata, allora Vice Sindaco repubblicano, si recò a Mascali per parlare con l’on.le Rosario Cardillo repubblicano manifestandogli tutta la Sua preoccupazione per quello che succedeva a Randazzo e sollecitandolo ad essere Lui a presentare la proposta di legge.

E così fu.

Prima che il Presidente della Regione formalizzasse in Aula le sue dimissioni, l’on.le Cardillo si alzò e chiese che si potesse discutere e mettere ai voti la Proposta.

Tutti furono d’accordo.

E così fu che venne approvata la legge n. 44 del 22 luglio 1972 , ottenuta a furor di popolo, che autorizzava i Mercati Domenicali in Sicilia, ove per tradizione si erano svolti. In esecuzione di questa legge, l’Assessore Regionale all’Industria e Commercio, con D.A. n. 558 del 13 settembre 1972 sanciva il diritto all’apertura del Mercato Domenicale nel Comune di Randazzo, di fatto esistente da oltre trentacinque anni.

Randazzo aveva vinto la sua battaglia; l’unica Città in Italia a poter svolgere Attività Commerciale di Domenica sia per i negozianti sia per gli ambulanti.

|

|

|

Una piccola considerazione.

Per molti anni si è discusso della possibilità di organizzare meglio il Mercato Domenicale e però niente si è fatto, anzi si è lasciato che crescesse disordinatamente.

A parole molte proposte: spostarlo in un altro sito anche alla Stazione delle FFSS, farlo salire per il corso Umberto interessando la piazza S. Nicola e piazza Municipio, o lasciarlo lì dov’è con una organizzazione più razionale.

Tutto si può fare basta che ci sia equilibrio e buon senso da parte di tutti.

Una cosa, penso non si possa fare: che questo Sindaco e questa Maggioranza decidano per tutti noi. Il Mercato – nel bene come nel male – è un Patrimonio di tutti i Randazzesi che lo hanno voluto e hanno lottato per ottenerlo là dove si trova. Quindi, prima di prendere decisioni avventate, è necessario un dibattito tra le forze politiche/sindacali coinvolgendo le Associazioni di categorie e i Cittadini che hanno a cuore questi problemi.

Al Sindaco, politicamente e moralmente, spetta soltanto quello di capire quello che la Città vuole e farsi carico di realizzarlo.

Francesco Rubbino .

Il 22 settembre 1847, dal sindaco di Randazzo, con l’aiuto del canonico Giuseppe Cavallaro amministratore dell’Opera De Quatris, grazie alle leggi e al consenso dell’amministrazione comunale dell’epoca, fu creato il corpo bandistico cittadino di Randazzo per abbellire e migliorare le feste cittadine.

Il Canonico istituì anche una scuola per l’insegnamento di musica, solfeggio, strumenti ad ancia e ottone, per giovani ed anche per adulti che avevano la passione per la musica. Il costo, a quei tempi, fu di circa di trenta onze, penso in oro.

Prima di continuare nella ricerca ho voluto fare un piccolo calcolo per potere conoscere il valore di questa antica moneta la quale, per l’epoca, rappresentava una grossa cifra ; oggi sicuramente molte migliaia di euro.

L’onza, od oncia, era una moneta che ebbe corso in Sicilia nel XVIII° secolo fino all’annessione della Sicilia al Regno d’Italia del 1860 . Il suo valore corrispondeva a 30 tarì. Nel 1732 fu coniata in argento e in oro nel 1733 dal peso di 4,4 grammi d’oro puro.

Prima del 1800 era stata coniata una doppia onza d’oro di circa 8,8 grammi. Verso il 1814 fu coniata in argento con un peso di circa 69 grammi.

Dobbiamo essere grati ai tanti finanziatori di quell’epoca appassionati di questa meravigliosa arte musicale, per la loro grande generosità, perché essi pensavano non solamente all’istruzione, ma anche al bene in generale della cittadinanza randazzese .

Dal 1847, anno dell’istituzione e sino al 1967, l’Amministrazione Comunale di Randazzo sostenne le spese per il salario dei maestri e finanziava anche le spese per la fornitura e per eventuali riparazioni degli strumenti musicali; metteva anche a disposizione un locale spazioso e gratuito non solamente per il solfeggio, ma anche per l’insegnamento degli strumenti musicali e per le ripetizioni generali.

La sala di musica era quella attuale ; cioè l’antica chiesetta sconsacrata di San Giacomo ubicata sempre in questa antica stradina che è la via San Giacomo. Percorrendola a piedi possiamo ancora ammirare moltissime antiche casette con magnifici archi di porta in pietra lavica decorati con sculture semplici e date di costruzione.

La banda musicale, allora, era composta esclusivamente da uomini; tutti i mestieri artigianali vi erano rappresentati.

Le donne non erano ammesse; la mentalità e le usanze dell’epoca erano completamente diverse da oggi. Le donne non avevano la libertà di scelta. Forse per un arcano spirito di protezione? Forse per egoismo maschilistico? La risposta non è facile. Tuttavia anche loro avevano il diritto di amare la musica.

Come avevo scritto nella precedente pagina , il 22 Settembre del 1847 iniziò la storia del nostro corpo bandistico musicale di Randazzo. Certi documenti ci portano poi al 1891 quando ne fu nominato presidente un nostro concittadino, uomo d’aspetto un po’ austero , ma dotato di una grande intelligenza: era il Signor Francesco Vagliasindi.

Pur avendo consultato parecchi documenti, purtroppo non posso indicare quale fosse la sua attività principale. Forse era un eminente funzionario del comune di Randazzo ? Ignoro. Il signor Francesco Vagliasindi, grazie alla sua intelligenza ed alla sua perspicacia, capì subito che bisognava assumere un vero maestro di musica e così insegnare e trasmettere agli allievi le appropriate tecniche per una adeguata competenza musicale teorica e strumentale.

Vincenzo Rotella mi ha precisato che i maestri, sin dalla istituzione della banda musicale, cioè dal 1847, erano di origine catanese e si erano formati al Conservatorio di Napoli, scelti da Carmelo e Mario Bellini fratelli di Vincenzo l’autore della “Sonnambula”, della “Norma” e de “ I Puritani”.

Alcuni documenti ci conducono immediatamente al 1891, quando il presidente Francesco Vagliasindi assunse un nuovo maestro di musica, sempre con l’intenzione di perfezionare e migliorare le capacità dei musicanti.

Questo documento ci descrive l’incontro di queste due persone così recitando :

“Un bel giorno, un signore di altezza media, con un vestito ben curato, con un bel paio di baffetti su un volto rotondo, scese dal treno proveniente da Catania e si presentò subito al Signor Francesco Vagliasindi che, da circa un’ora, lo attendeva alla stazione ferroviaria di Randazzo. Questo elegante signore era il maestro Antonino Borzì accompagnato da Orazio Scuderi, virtuoso trombettista e capo banda del complesso bandistico di Biancavilla.

Il maestro Borzì, dopo parecchi mesi di intenso lavoro, raggiunse tutto quello che aveva desiderato, cioè i frutti del suo lavoro e del suo insegnamento musicale. La banda musicale aveva raggiunto il numero straordinario di trentuno musicanti bene addestrati”

Malgrado la distanza che mi separa da Randazzo, ho potuto fare una breve ricerca riguardo la famiglia Borzì. Un documento di quell’epoca specifica che nel 1878, il consiglio comunale di Catania deliberò un sussidio per solida pensione al figlio di Antonino Borzì per altri due anni e per fargli completare i suoi studi musicali a Napoli.

Antonino Borzì non fu irriconoscente. Egli regalò la Messa di Gloria che venne eseguita al Duomo nella festa di Sant’ Agata il 21 Agosto 1882. Nel 1886, ancora lui, il maestro , istituì la nuova banda musicale di Catania con la denominazione di “Bellini”.

Il maestro Borzì rimase a Randazzo probabilmente per parecchi anni, praticando sempre il suo insegnamento musicale per i suoi allievi i quali, riconoscenti, lo ricambiavano eseguendo con molta passione, tecnica e melodia, diversi brani musicali sinfonici e fornendo, nei periodi festivi, allegria ai cittadini randazzesi ed anche ai numerosi forestieri che assistevano ai festeggiamenti del quindici agosto.

Come è destino di tutte le cose belle della nostra esistenza, il maestro Borzì, per sconosciuti motivi, dovette lasciare il corpo musicale e la città di Randazzo. Pur cercando nei miei documenti, non mi è stato possibile conoscere la data esatta della sua partenza.

Un documento fotografico del 1872, forse unico, si trova nell’archivio fotografico personale del prof. Nunzio Magro. Si tratta, di una fotografia su lastra di vetro argentato, metodo fotografico in uso in quell’epoca, ed in esso figurano i componenti della banda.

Questa copia è ancora visibile nella sala di ripetizione della via San Giacomo.

C’è un’altra antica foto, scattata il 5 Marzo 1899 sotto i portici all’interno del cortile del Convento di San Domenico, nella quale possiamo vedere tutti i musicanti della banda, vestiti con un’ elegante divisa e con il loro simpatico cappello a piume.

5 marzo 1899 – Banda Musicale di Randazzo. Al centro elegantemente vestito il maestro Antonino Borzì. foto di Vincenzo Rotella.

Possiamo anche ammirare l’elegantissimo maestro Antonio Borzì e, alla sua destra, forse il suo capo banda.

Mi compiaccio di fornire una precisazione; questa foto è stata eseguita all’epoca sotto i portici, situati all’interno del cortile dell’antico Convento di San Domenico, oggi in rovina, e al centro del quale si trovava un’antica cisterna la quale serviva come riserva d’acqua per i monaci. Le loro celle erano situate al disopra di questa struttura. Sfortunatamente una parte della chiesa e dell’ antica costruzione furono danneggiate dai bombardamenti del luglio e dell’ agosto del 1943.

In seguito, intorno al 1959, il resto dell’edificio, che in parte poteva essere salvato e conservato come antica rovina, è stata demolito dalle mani di uomini poco scrupolosi ed indifferenti verso le testimonianze storiche .

Una informazione ben precisa mi è stata fornita una sera del 1952, da un anziano musicante Signor Santo Santangelo ormai deceduto da molti anni .

Nel secolo scorso molte fotografie sono state scattate all’interno di questo cortile che veniva utilizzato forse saltuariamente. L’interno della chiesa serviva come sala di ripetizione.

Il motivo dell’utilizzo del cortile era il fatto che tutti i giovani allievi, dopo molti mesi di insegnamento musicale e strumentale, prima di essere ammessi nel corpo musicale per le sfilate e concerti, dovevano imparare a camminare a passo militare cioè a passo sinfonico.

Ed era appunto all’interno di questo spazio aperto, che certi anziani insegnavano ai giovani questi movimenti che, come tutti sappiamo, consistono nel camminare battendo i piedi a tempo e contemporaneamente.

Il Signor Santangelo suonava il sax basso con molta passione ed era fiero del suo strumento sempre intonatissimo.

Un’altra antica fotografia , anni fa, era in possesso del signor Vincenzino Scandurra e di suo fratello Pippo, due eccellenti clarinettisti e “duettisti”, che erano stati allievi del maestro Gerardo Marrone; essa era esposta all’interno della sua antica segheria situata nel quartiere di San Francesco di Paola. Un membro della sua famiglia vi era rappresentato: forse suo padre.

Dopo la partenza del maestro Antonino Borzì, un altro talentuoso personaggio gli successe alla direzione del Corpo Musicale: il maestro Sigismondo Manno nato a Monreale (Palermo). Questa persona dotata da un notevole ingegno musicale e artistico , ha saputo continuare il lavoro e l’opera del suo predecessore, aiutata nello stesso tempo della collaborazione dei due Capi banda Santo Bruno e Orazio Scuderi.

Il maestro Sigismondo Manno, prima di venire nella città di Randazzo, aveva diretto per qualche periodo diversi complessi bandistici.

L’idea di questa ricerca mi è venuta per curiosità piuttosto storica concernente la sua carriera musicale.

Un altro documento che riguarda la banda musicale della città di Augusta, creata nel 1863, e diretta in quell’epoca dal maestro Monteforte, ci informa che nel 1895 costui lasciò la direzione del complesso e a lui succedette il supplente maestro Sigismondo Manno nato a Monreale.

Nel 1896 a sua volta quest’ultimo si dimise della sua carica lasciando il posto al maestro Monteforte.

Successivamente la banda di Augusta fu diretta dal maestro Francesco Farina il quale nel 1899 emigrò in Argentina per cui alla direzione della banda di Augusta succedette ancora il maestro Sigismondo Manno fino al 1906, quando ne riprese la direzione il maestro Farina rientrato dall’Argentina.

Il maestro Manno diresse anche il corpo bandistico della città di Calascibetta a seguito di pubblico concorso nel 1891. A lui succedette il maestro Antonino Leto di Castelbuono (Palermo) nel 1903.

Il maestro Sigismondo Manno prese la direzione della banda musicale di Randazzo probabilmente dopo il 1906; ma questa data non è documentata. Egli era un uomo di un notevole ingegno musicale e artistico e continuò efficacemente il lavoro del maestro Borzì sempre con l’aiuto e la collaborazione dei due capi banda Santo Bruno e Orazio Scuderi, virtuoso trombettista, come certi scritti attestano.

Il 28 ottobre 1922 un evento politico venne a sconvolgere l’Italia cambiando le abitudini, i costumi, la situazione politica e le manifestazioni della vita di tutti i cittadini.

Per essere chiari, è stata la creazione del Partito Fascista. In seguito all’affermarsi di questo movimento politico, la banda fu costretta a cambiare il nome trasformandolo in: Corpo Musicale Fascista e fu anche nominato un nuovo presidente.

La persona scelta fu un concittadino dell’antica nobiltà randazzese, il dottore Consalvo Vagliasindi, uomo molto intelligente, appassionato di musica, cortese e, soprattutto, rigoroso e amante della disciplina.

Quanto ero ragazzino, vi parlo degli anni 1940-1944, mi ricordo di questo simpatico personaggio di grande statura vestito sempre con molta eleganza e raffinatezza soprattutto i sabati fascisti con la sua elegante divisa militare in compagnia di altri dignitari.

In quel periodo il Corpo Musicale Fascista tornò veramente di moda, usato e impiegato come propaganda per moltissimi rituali del regime; ad esempio, le parate militari e soprattutto per festeggiare i sabati fascisti.

Molti concerti sinfonici erano eseguiti sulle piazze della nostra città di Randazzo. Molte volte, il sabato fascista, era festeggiato con sfilate e parate militari.

Non volendo commentare questo triste periodo, desidero spiegare brevemente ai nostri giovani in che cosa consisteva il sabato fascista. Tutti i giovani di allora che avessero compiuto 18 anni, tutti i sabati, avevano l’obbligo di partecipare alla preparazione militare. Vestiti con una divisa militare imparavano a marciare a passo militare, salutare militarmente ed acquisire la conoscenza dell’uso delle armi da fuoco e da combattimento. Lo scopo dei dirigenti politici e dell’esercito era che quando questi giovani sarebbero stati reclutati, arrivando nel loro luogo di assegnazione, erano già quasi preparati e pronti per essere destinati sui campi di battaglia e d’occupazione.

Molti giovani musicanti appartenenti alla banda, hanno dovuto fare questo percorso.

Un altro importante fatto storico avvenne nel luglio del 1929, quando il Podestà (massima autorità municipale) essendo molto soddisfatto del lavoro compiuto dal maestro Manno, decise di rinnovargli l’incarico per altri cinque anni. Ma il maestro non era in un eccellente stato di salute. Le sue condizioni fisiche si aggravarono sempre di più e, nel 1931, circondato dall’affetto della sua famiglia e di molti cittadini randazzesi, lasciò definitivamente questo mondo.

Per un breve periodo il Corpo Musicale Fascista fu diretto dal maestro Sebastiani ; pur avendo effettuato una pur breve ricerca, non ho raccolto notizie precise su questa persona.

Dopo il decesso del maestro Manno un altro grave problema si doveva risolvere : trovare il suo successore.

Il problema fu presto risolto. La persona scelta fu un giovane di circa 36 anni molto simpatico, diplomato dal Conservatorio di Napoli e che fu subito assunto.

Era il maestro Gerardo Marrone, nato nella città di Lanciano il 25 luglio 1895, diplomato in oboe e corno inglese. Pare che da giovane abbia fatto parte del Corpo Musicale di Chianciano.

Con il suo aspetto giovanile, con il suo modo di parlare, e con il suo accento continentale, trovò il modo esatto di conquistare l’affetto, la fiducia e la stima di tutti i musicanti e di molti cittadini randazzesi.

Un documento del 1931 ci informa che il Podestà, con delibera immediatamente esecutiva , lo nominò subito direttore della banda e della scuola del dopo lavoro. Da allora il giovane maestro Marrone trasferì a Randazzo la sua famiglia. La moglie era originaria della città di Giarre ; aveva due figli, una femminuccia e un maschietto chiamato Paolo. Non posso indicarvi il loro luogo di nascita, ma posso affermare che la loro giovinezza l’hanno trascorsa nella nostra città di Randazzo.

Il maestro Gerardo Marrone , con il suo grande zelo e con le sue capacità musicali, si impegnò moltissimo nel il suo nuovo lavoro. All’inizio il suo cambiamento di metodo disorientò un po’ i musicanti, abituati ad un altro modo di direzione. Quando questi si resero conto del valore umano , artistico e musicale del maestro, modificarono il loro comportamento ed i loro atteggiamenti; ed un particolare trattavano con grande rispetto il giovane maestro che si dimostrò un eccellente insegnante rispettoso dei i suoi allievi, ma molto severo nell’ ’insegnamento del solfeggio.

Dopo il suo arrivo alla direzione della banda, impose un sistema di lavoro molto severo e in certi periodi anche faticoso.

Le prove si effettuavano a partire delle diciannove e trenta senza limiti di orario finale. Con questo metodo la banda progredì musicalmente e artisticamente con un ritmo più che veloce.

Nel periodo dei concerti domenicali e festivi la presenza dei cittadini era sempre più numerosa ; costoro, dopo avere ascoltato diversi brani musicali, applaudivano con molta energia e passione il maestro e tutti i componenti del corpo bandistico.

Desidero aggiungere che, anche sotto la direzione del Maestro Lilio Narduzzi, quest’orario è stato mantenuto.

I principali periodi delle feste nella città di Randazzo incominciavano sempre a Capodanno, con un grande concerto sinfonico eseguito su una delle piazze scelte dall’autorità municipale: molte volte all’interno dell’antico chiostro del nostro Municipio.

Seguivano le processioni della Settimana Santa, la festa della Santa Pasqua, dell’Annunziata con la sua grande fiera del bestiame, la festa di San Giovanni Battista nel quartiere di San Martino, sempre con la sua particolare fiera del bestiame tenuta all’esterno della Porta San Martino nei dintorni dei ruderi dell’antica chiesa oggi nascosta da parecchie nuove costruzioni forse abusive.

Questi due importantissimi avvenimenti duravano circa una settimana attirando moltissimi commercianti forestieri .

La città di Randazzo, in questi periodi, era un centro molto animato e vivace; il commercio locale prosperava e soprattutto l’artigianato era molto attivo, tornando ai livelli di prima degli eventi bellici del luglio e dell’agosto 1943.

La stagione lirica terminava sempre nel mese di settembre in coincidenza con le feste dell’Immacolata nel quartiere di San Pietro e del Signore della Pietà sulla piazzetta dello storico quartiere di San Giuliano.

Nelle precedenti pagine avevo scritto che, dal 1847 fino al 1940, moltissimi avvenimenti si verificarono sotto la direzione del corpo bandistico. Essendo io nato nel 1934, il maestro che ho conosciuto nel periodo della mia infanzia è stato il maestro Gerardo Marrone.

Da ragazzino e nei periodi festivi i miei genitori mi accompagnavano per assistere alle animatissime feste ed anche ai concerti serali eseguiti con molto talento dalla banda municipale diretta dall’infaticabile maestro Marrone.

Mi divertivo vedendolo gesticolare tenendo nella sua mano destra una bacchetta anche se non capivo i suoi movimenti.

Il suo fisico era piuttosto robusto; indossava una elegantissima divisa sicuramente confezionata da qualche maestro sarto della nostra Città. Non capivo i gesti ed i segni della sua mano sinistra come della mano destra.

Cosa esprimevano questi gesti ora lenti ora veloci ? Per me ragazzino erano gesti appartenenti ad uno strano ed incomprensibile linguaggio. Con il passare degli anni ho capito l’importanza di questi gesti e movimenti.

Nel 1939 iniziò la seconda e disastrosa guerra mondiale, creando disordine ed un grande disagio economico e sociale in tutte le nostre famiglie.

Molti musicisti furono arruolati e inviati sui campi di guerra: in Grecia , in Africa, in Russia.

Il corpo musicale subì grandi perdite tra i principali componenti. Molti non sono più ritornati, dispersi o deceduti sui campi di battaglia. Malgrado questi inconvenienti, il complesso bandistico con la forza e l’impegno del maestro Marrone, continuò a sopravvivere sino al 1943.

Tra luglio e agosto 1943 la nostra antica città di Randazzo fu bombardata più che duramente dai nostri alleati. L’ottantatré per cento circa delle nostre case e dei nostri antichi monumenti furono distrutti .

L’antica chiesetta sconsacrata della via San Giacomo che era adibita a sala di musica, d’insegnamento e ripetizioni, fu distrutta dalle micidiali bombe privando il corpo musicale del suo luogo di raduno.

In seguito a questi disagi (forse poche persone ne sono a conoscenza) è stata utilizzata una sala provvisoria all’interno del nostro Municipio pur essendo stato bombardato anch’esso assieme all’antica chiesa di San Francesco oggi inesistente.

Questa si trovava, dopo l’entrata dal cancello, a sinistra, a piano terra, prima di accedere alla scala che conduce al primo piano. Un nostro simpatico concittadino, il papà del nostro musicista, artista, trombettista Massimo Greco, conosce bene questo dettaglio, in quanto la sua famiglia, nonni, mamma e papà, erano stati guardiani del palazzo comunale.

Un altro luogo di insegnamento e ripetizione è stato l’interno dell’antica chiesa e Convento di San Domenico anche se una parte dell’edificio, cioè le celle e un lato del campanile furono semidistrutte.

Per un breve periodo ospitò anche la scuola per l’insegnamento dei mestieri, in particolare per la lavorazione del legno cioè ebanisteria e falegnameria.

Ho avuto l’occasione di leggere, in un breve commento scritto forse da un nostro concittadino, che la chiesa di San Martino sarebbe servita provvisoriamente come sala di ripetizione; questo non è possibile in quanto la chiesa era stata bombardata nel luglio del 1943.

Desidero apportare una precisazione; quando ero adolescente, prima delle feste di San Giovanni ed anche in occasione di altri eventi festivi, in certi giorni piovosi, il corpo musicale si metteva al riparo all’interno della chiesa eseguendo marce sinfoniche ed anche liriche. Tutto questo però avveniva molto di rado.

Vorrei dare una precisa informazione storica ai giovani che non hanno conosciuto e visto l’interno di questa chiesa prima del disastro bellico. Entrando dalla porta centrale ,sulla destra , esisteva un grande antico organo poi distrutto nel periodo dei bombardamenti e mai ricostruito. La grande porta centrale con le due porte laterali, erano in bronzo con pannelli in rilievo che raffiguravano vari santi e personaggi della liturgia cattolica. Queste porte richiamano quelle esistenti nel Battistero di Pisa.

Forse, negli archivi della chiesa, esiste qualche documento fotografico di queste opere d’arte oggi distrutte.

Molti anni di lavoro sono occorsi a queste persone per ricomporre il corpo musicale. Molti giovani appassionati di musica frequentavano i corsi gratuiti in questi luoghi provvisori.

Per quanto mi riguarda, la persona che mi ha veramente trasmesso la passione per la musica e per il clarino è stato mio padrino di cresima Carmelo Scalisi, clarinettista, fisarmonicista e pianista, che era stato allievo del maestro Gerardo Marrone.

Una sera del 1947 mi presentò al maestro Marrone; dopo un breve colloquio con moltissime domande, egli non esitò ad assumermi nella sua scuola per l’apprendimento del solfeggio e solo l’anno seguente per l’apprendimento del clarinetto in la bemolle chiamato anche sestino a causa delle dita delle mie mani non abbastanza lunghe essendo ancora giovanissimo.

Le prime lezioni di solfeggio mi erano state impartite nella sua abitazione situata nel quartiere di Santa Maria, all’angolo tra via dei Caggegi e la via G. Marconi. In seguito i corsi e le prove si tenevano all’interno della chiesa dell’antico Convento di San Domenico. Dopo la guerra la ricostruzione fu molto laboriosa e difficilissima per la comunità randazzese.

Il maestro Marrone fece molto con le sue capacità ed il suo coraggio , ma fu anche aiutato da molti anziani musicanti soprattutto dal capo banda Signor Francesco Di Silvestro e da suo padre Signor Antonino Di Silvestro; preciso che essi erano anche due bravissimi baritoni dotati di un eccezionale cultura musicale, e furono aiutati da altri musicanti quali Gaetano Lazzaro , Carmelo Scalisi, Pietrino Grasso ed altri, riuscendo a riorganizzare i corsi di musica e d’insegnamento strumentale.

In questo periodo moltissimi antichi strumenti musicali furono inviati a Messina per una completa revisione. Aggiungo un piccolo dettaglio: il signor Antonino Di Silvestro aveva conosciuto il maestro Manno. Lo troviamo con altri anziani musicanti su un foto dell’otto aprile 1928 dove possiamo riconoscere il signor Salvatore Raciti, clarinettista, il signor Antonino Di Silvestro, il giovane Luciano Samperi con il suo tamburo e piatti ed altre persone come il signor Baieri Carmelo con i suoi piatti, il signor Santangelo, il signor Papotto con il suo bombardino, il signor Salanitri con il suo saxofono soprano.

Persone con molta cultura musicale, oggi passate al mondo dei defunti.

In attesa della fine dei lavori nella nuova sala dei concerti della via San Giacomo, l’antica chiesa di San Domenico serviva ancora come luogo di insegnamento e raduno.

Il metodo d’insegnamento del maestro Marrone era molto impegnativo per noi giovani allievi. Egli teneva moltissimo all’ottima conoscenza del solfeggio; anche ad una rapidissima lettura delle note musicali. Durante il mio percorso di vita musicale ho avuto moltissimi consigli e lezioni particolari da due clarinettisti, il signor Gaetano Lazzaro bravissimo copista dotato di una bellissima calligrafia musicale e il signor Carmelo Scalisi anche lui insegnante.

Finalmente tra il 1949 ed il 1950 e dopo molti mesi di lavoro edile, la sala della Via San Giacomo fu riaperta.

Con grande sorpresa dei dirigenti i muri interni, compreso il soffitto, non erano stati isolati; durante le ripetizioni i suoni producevano un eco, creando disturbo sonoro per l’accordo degli strumenti.

Ettore Di Stefano

Dopo molte consultazioni e discussioni, il capo banda signor Francesco Di Silvestro ed il maestro apportarono un grande miglioramento acustico facendo collocare un gran telone sotto il soffitto.

Qualche anno dopo la sala fu arricchita di una grande cattedra (palco) in legno che formava un semicerchio con diversi livelli che permettevano di separare gli strumenti ad ance da quelli in ottone e percussione.

Quest’opera fu eseguita da un nostro concittadino, oggi defunto, signor Salvatore Di Stefano con l’aiuto del giovane figlio Ettore. La sua falegnameria si trovava in Via Umberto dirimpetto alla chiesa di San Martino.

Nel 1949 il Comune di Giarre decise di ricomporre il suo corpo musicale facendo appello al maestro Gerardo Marrone.

Il bravissimo maestro decise di lasciare la città di Randazzo e la sua banda per andare a dirigere quella di Giarre. Aggiungo una precisazione: tutti i musicanti della nuova banda della città di Giarre era stipendiati e pagati mensilmente dal Comune. In pochi mesi di lavoro egli fece progredire il complesso bandistico ad un alto livello artistico essendo lui, all’epoca, il migliore e il più rinomato della provincia.

Non volendo abbandonare definitivamente i suoi allievi e la sua banda di Randazzo, ritornava per brevi periodi circa due volte la settimana. Per qualche anno la banda di Randazzo rimase senza maestro. Con la tenacia e le capacità del capobanda Francesco Di Silvestro, aiutato da suo padre signor Antonino, si riuscì, malgrado gli innumerevoli problemi finanziari, a mantenere il complesso bandistico efficiente.

Nel 1950 l’amministrazione comunale, col contributo del sindaco cav. Pietro Vagliasindi, fu creata una nuova commissione . L’affidamento della presidenza fu dato ad una persona che noi tutti abbiamo conosciuto e che troviamo su molte fotografie con il maestro Manno; si tratta del canonico Edoardo Lo Giudice, persona dotata di una grande cultura ecclesiastica e musicale.

Altre tre persone facevano parte della nuova commissione: il notaio Cammarda, il signor Castiglione ed un altro concittadino; perdonatemi se non ricordo il suo cognome.

Il rev.mo canonico Lo Giudice era nato a Randazzo il 21 febbraio 1888 e morì il 9 gennaio 1977.

Il suo corpo riposa nel cimitero di Randazzo accanto alla tomba di padre Luigi Magro da Randazzo, monaco Cappuccino e grande storico.

Il nuovo presidente, nei primi mesi del 1951, andò alla ricerca di un nuovo maestro. Dopo una consultazione tra i componenti della nuova commissione, il canonico Lo Giudice decise di chiamare un giovane maestro proveniente dalla provincia di Viterbo.

La mattina del 13 febbraio 1951 un piccolo gruppo di musicanti si recò alla stazione della Ferrovia Circumetnea ad attendere il treno proveniente da Catania. Il maestro Lilio Narduzzi scese dal treno un po’ infreddolito; ma, con molto garbo, andò incontro a questo piccolo gruppo composto anche dal signor Vincenzino Trazzera.

Dopo le rituali presentazioni il maestro Narduzzi fu accompagnato in Via Dei Lanza alla dimora del canonico Edoardo Lo Giudice, il quale aveva già fatto preparare per lui un piccolo alloggio. L’incontro tra i due fu più che caloroso; la stretta di mano fu lunga e calorosa.

Il maestro, che discendeva da una famiglia di musicisti, era nato nella città di Vallerano (Viterbo) il 7 gennaio 1921 e si era diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma in fagotto e composizione musicale. Nel 1946 diresse la storica banda musicale G. Verdi della città di Corchiano, facendole vivere un grande rinascimento artistico. Lilio Narduzzi aveva anche diretto la banda della città di Orte. Sarebbe stato anche ( ma io non ne ho notizie certe) direttore sostituto della RAI e di Gorizia.

Nella serata del 13 febbraio egli convocò tutti i componenti della banda all’interno del nuovo luogo di ripetizione della via San Giacomo. Tutti erano presenti; eravamo circa 65, numero molto importante. Il maestro, dopo avere fatto conoscenza di noi tutti e dopo aver accordato i nostri strumenti, ha voluto che provassimo un brano sinfonico. L’esecuzione fu più che soddisfacente, sia per la nostra preparazione musicale, sia per l’eccellente esecuzione.

Per parecchi mesi le prove serali furono molto intense e laboriose.

Il maestro Narduzzi dirigeva le ripetizioni sempre con molta eleganza gestuale, ricercando sempre la perfezione, l’armonia, con la sua mano sinistra, i coloriti musicali, la sensualità e la sensibilità musicale. Ed era così che preparava il corpo bandistico ai nuovi concerti per la nuova stagione estiva, la quale si presentava molto promettente.

Il nuovo presidente dovette affrontare un altro importantissimo problema; il corpo musicale di Randazzo non possedeva le divise. Con l’aiuto del sindaco che (se non faccio errore) era il cav. Pietro Vagliasindi e, del consiglio municipale di allora, una importante somma (forse cinquecentomila lire) fu stanziata per la confezione di divise, cappelli e accessori. I migliori sarti della nostra Città furono consultati per la scelta e la confezione del modello. Cito semplicemente quattro sartorie:

la sartoria Ferro, situata in via Umberto nelle vicinanze della chiesa di San Martino, la sartoria Livello, la sartoria Caggegi e quella dei fratelli Scuderi.

Posso affermarvi che questi artigiani , possiamo anche dire artisti nella loro materia, erano i migliori della città di Randazzo e forse anche della provincia.

Il modello, confezionato con tessuto di lana colore nero, forse fu creato dal signor Ferro, accogliendo anche i suggerimenti dei suoi colleghi.

Tutti gli artigiani sarti di Randazzo parteciparono alla confezione delle divise. Ogni artigiano confezionava circa sette divise su misura pagate dal Comune. I cappelli furono confezionati, sempre su misura, a Messina. Per il ritiro delle confezioni fummo invitati all’interno della sacrestia della Basilica di Santa Maria, dove il presidente can. Edoardo Lo Giudice consegnava con molto orgoglio e soddisfazione il nostro cappello decorato con una superba lira musicale dorata.

Il maestro Narduzzi accelerava le ripetizioni serali per presentare il complesso non solamente alla cittadinanza randazzese, ma anche per eseguire il primo concerto sinfonico e lirico previsto in Piazza Santa Maria per il 14 maggio 1951.

Il giorno della sfilata tutti i musicanti vestiti elegantemente con le nuove divise, camicia bianca, pantaloni e giacca neri, con cravatta e scarpe nere e con il nostro superbo cappello decorato con la simbolica lira musicale, ci adunammo all’esterno della sala di ripetizione della via San Giacomo.

Certo noi giovani con un po’ di apprensione; ma fummo aiutati da qualche anziano. Cito semplicemente il signor Giuseppe La Piana, cornista, il quale incoraggiava noi giovani ancora senza esperienza. Dopo esserci inquadrati eseguendo gli ordini del maestro Narduzzi e del capo banda Francesco Di Silvestro, il signor Vincenzo Spitaleri, con il suo tamburo, diede il segnale della partenza a passo sinfonico, per procedere verso la via Umberto sotto gli applausi di molti abitanti del quartiere di San Martino.

Attraversando piazza Municipio, cittadini e curiosi erano fieri di rivedere e applaudire il loro nuovo corpo bandistico con i suoi nuovi strumenti musicali in ottone più che brillanti.

Ricordo il signor Vincenzo Facondo, in piedi davanti alla sua pasticceria, che applaudiva con un grande sorriso il complesso musicale che eseguiva le nuove marce sinfoniche e percorreva la via Umberto fino a Piazza Loreto sempre applaudito e accompagnato da molti cittadini di tutte le età.

Dopo le festività della Settimana Santa in Randazzo i membri della commissione erano soddisfatti per le loro iniziative e dei risultati ottenuti. Per noi giovani ed anche per gli anziani musicanti, il giorno più memorabile fu quello del 14 maggio1951 quando tenemmo il nostro primo concerto lirico, eseguito in Piazza Santa Maria in presenza dei membri della giunta municipale, della commissione e, soprattutto, di moltissimi cittadini.

Per immortalare quella serata una fotografia in bianco e nero fu realizzata dallo studio fotografico Longo, situato in Via Sciacca, oggi inesistente. In essa possiamo riconoscere i volti di tre guardie municipali, oggi decedute, il signor Cernuto, il signor Varsallona, il signor Zappalà, il padre di Monsignore Vincenzo Mancini con i suoi nipoti, Pietro Giusa con suo fratello, il signor Giuseppe Facondo all’epoca molto giovane in compagnia di altre persone oggi assenti al mondo.

Non mi ricordo del programma serale; penso che nella prima parte del programma si eseguiva l’opera Ernani. Per molti anni avevo conservato questa foto, in seguito smarrita a causa dei miei viaggi di lavoro in Francia.

I musicanti erano posizionati in parecchi semicerchi piramidali e per categorie strumentali.La parte inferiore era riservata alla cattedra del maestro.

Dopo l’accordo dei nostri strumenti eravamo pronti per l’esecuzione del primo brano lirico. Poi il tradizionale colpo di timpano eseguito dal signor Vincenzo Spitaleri che significava per noi metterci in piedi. Qualche istante dopo arrivò il maestro Lilio Narduzzi, il quale con molta eleganza e agilità salì sulla sua cattedra.

Il mio posto era in prima fila, alla mia destra c’erano due clarinetti in mi bemolle, cioè il signor Gaetano Catania e il suo secondo il giovane Rasano; dopo c’ero io con il mio clarinetto in la bemolle ed alla mia sinistra l’oboe suonato dal mio amico Paolo Maio partito qualche anno dopo per l’Australia.

Essendo a poca distanza dal maestro, sul suo leggio notai che mancava la sua partizione generale. Pensavo che fosse stata una dimenticanza del nostro simpatico bidello signor Santangelo; volevo avvertire! Troppo tardi! Il maestro Narduzzi sempre con molta eleganza e con delicati gesti, tenendo nella sua mano destra una lunga bacchetta in acero bianco (confezionata dalle mie mani) diede il via al complesso bandistico. Con nostra grande meraviglia notammo che il maestro con la sua memoria ed abilità dirigeva senza leggere la sua partizione. Per noi tutti fu una grande sorpresa; questo tipo di direzione era molto rischioso; ma la sua memoria fu infallibile. Molte altre composizioni si sono succedute.

Nelle prossime pagine mi permetterò di enumerare una parte dei suoi scritti e composizioni.

Con l’impegnativo lavoro del maestro, aiutato dal capo banda Francesco Di Silvestro, da suo padre Antonino, dai clarinettisti Gaetano Lazzaro, Carmelo Scalisi, Pietrino Grasso, Vincenzino Trazzera trombone e tromba, Salvatore Mannino tromba e filicornino, Gaetano Papotto primo flicornino, queste persone con il loro insegnamento trasmettevano agli allievi il loro prezioso sapere musicale.

Con tale metodo la banda musicale aveva raggiunto un alto livello artistico; essa era rinomata non solamente nella nostra provincia ma anche in tutta la nostra isola.

Il 31 maggio 1952 la banda municipale di Randazzo fu chiamata dal comune della città di Assoro in provincia di Enna per animare la festa di Santa Petronilla patrona di questa antica città. La sera un grande concerto lirico fu eseguito sulla grande piazza, sotto la direzione del maestro Narduzzi, riportando un grande successo e molti applausi dalla cittadinanza di Assoro.

Mi ricordo con molta precisione questo viaggio in autobus della ditta Giovanni Pagano. Eravamo accompagnati dal capo delle guardie municipali, signor Zappala’ padre del nostro concittadino avv. Zappalà.

Una foto ricordo fu scattata con il mio apparecchio fotografico al gruppo del signor Zappalà, del capobanda Francesco Di Silvestro, del signor Antonino Di Silvestro, del signor Papotto, del signor Santangelo e del nostro autista.

Questa foto in mia possesso, è visibile sul sito internet : www.randazzo.blog.

Durante il viaggio, abbiamo potuto ammirare i meravigliosi paesaggi di questa provincia sconosciuti all’epoca da noi giovani. All’alba del primo giugno 1952, malgrado la nostra stanchezza, eravamo pronti per l’apertura dei festeggiamenti della Madonna dell’Annunziata in Randazzo; infatti, arrivati di buon mattino, il corpo musicale percorse la via Umberto eseguendo qualche marcia sinfonica, terminando il nostro servizio davanti la chiesa dell’Annunziata.

Agli inizi dell’estate 1954, in presenza del presidente rev.mo canonico Edoardo Lo Giudice, dei membri della commissione, del maestro Lilio Narduzzi, del capobanda Francesco Di Silvestro, una foto possiamo dire leggendaria del Corpo Musicale di Randazzo fu scattata davanti alle scalinate della Basilica di Santa Maria dal fotografo signor Longo. Vi possiamo riconoscere molti anziani musicanti i quali avevano conosciuto il maestro Manno e forse erano stati anche suoi allievi. Una copia di essa si trova esposta all’interno della sala di ripetizione della via San Giacomo.

Un altro importante avvenimento si verificò nel periodo di Ferragosto; non posso affermare la data esatta, forse il 15 agosto del 1952; si tratta della venuta a Randazzo del corpo bandistico della città di Noto, quando i due complessi bandistici percorsero insieme, la nostra via Umberto, fermandosi in Piazza Santa Maria e quando la sera in Piazza Loreto meravigliosamente illuminata, fu tenuto un grande concerto lirico. Una foto, possiamo anche dire rara dei due complessi, fu scattata in Piazza Santa Maria dal nostro concittadino maresciallo Bonaventura fotografo, ed in essa possiamo ancora vedere le antiche facciate delle case, oggi modernizzate.

Desidero ricordare ai nostri giovani che il signor maresciallo Bonaventura era stato un grande reporter nell’esercito italiano nel periodo della guerra. Il suo archivio fotografico era molto importante; moltissimi avvenimenti svoltisi nella nostra città, sono stati fotografati e penso conservati dai suoi figli e eredi.

Ci sarebbero molte cose e molti avvenimenti da raccontare e scrivere riguardanti il periodo della direzione del nostro talentuoso maestro Narduzzi. Altre trasferte si sono effettuate nel periodo tra il 1951 e 1957; tra di esse un grande concerto lirico nella città di Biancavilla, a Passopisciaro, a Malvagna per le feste di Cristo Re, a Montelaguardia ed in altri luoghi della provincia. Mi ricordo perfettamente del viaggio della banda a Riposto per animare la festa di San Pietro. Fu un viaggio speciale con la littorina andata e ritorno organizzato dai dirigenti della Ferrovia Circumetnea e la sera, sulla piazza e davanti alla chiesa, fu eseguito un grande concerto lirico diretto dal nostro maestro Lilio Narduzzi in presenza del nostro maestro Gerardo Marrone il quale alla fine del concerto, si complimentò con Lilio Narduzzi per la sua eccellente direzione.

Per noi tutti fu un grande onore e piacere rivedere il nostro anziano maestro e insegnante. Il tempo trascorre velocemente; malgrado la mia buona memoria, molti altri avvenimenti sono stati dimenticati.

Nelle prossime pagine, vi racconterò, evidentemente con un po’ di nostalgia del passato, parecchi aneddoti, verificatisi all’interno della sala di ripetizione della via San Giacomo.

Dopo parecchi anni di intenso esercizio musicale con il mio clarinetto in la bemolle, il maestro Narduzzi mi consigliò di cambiare strumento e di suonare il clarino in si bemolle. Ho percepito questo consiglio come una promozione meritata.

Il mio piccolo clarinetto , qualche anno dopo, fu affidato ad un giovane allievo molto volenteroso: Egidio Cavallaro.

Con il mio nuovo strumento trascorrevo molte ore eseguendo moltissime scale tenute e arpeggi; esercizi molto seccanti e talvolta noiosi ma necessari essendo il solo metodo per tutti i clarinettisti per raffinare i suoni, alla ricerca dei coloriti e sviluppare l’agilità delle dita.

Il giorno più lieto fu quello in cui il maestro mi assegnò un posto tra i primi cinque clarinetti, ritrovandomi a fianco dei clarinettisti Gaetano Lazzaro, il signor Salvatore Raciti, il signor Carmelo Scalisi ed il signor Pizzino.

Essere a fianco di questi bravi insegnanti è stato per me un grande riconoscimento, una gioia goduta con grande umiltà.

Desidero citare altre persone: il signor Salvatore Mendolaro, il signor Vecchio ed suo amico anche lui clarinettista; venivano da Linguaglossa viaggiando con la loro vespa.

Non posso dimenticare i fratelli Scandurra, Vincenzino e Pippo eccellenti duettisti, senza dimenticare il signor Gaetano Catania con il suo clarinetto in mi bemolle, accompagnato da un suo allievo, il giovane Rasano. Ricordo un altro clarinettista, uno dei primi allievi del maestro Marrone, il signor Varotta, figlio del signor Paolo Varotta, ma che non aveva conosciuto Narduzzi; questi, dopo la fine degli avvenimenti bellici del 1943, emigrò in Belgio. Ricordo ancora il signor Santo Santangelo con il suo basso sempre lucido e brillante ed il signor Presti, con il suo saxo basso, partito per l’Argentina verso il 1955. E poi i fratelli Vecchio, Rosario, saxo contralto, emigrato in Australia, il quale poco dopo il suo arrivo, creò la sua orchestra composta di sedici musicisti riportando molto successo.

Il fratello Antonino Vecchio, trombettista, il giovane Antonino Gullotto, basso in si bemolle deceduto in un incidente di lavoro; ed ancora, un altro caro amico, Salvatore Mascali, saxofono, ma che da principio aveva suonato il clarone. Non possiamo dimenticare i nostri anziani, il signor Giuseppe La Piana, bravissimo cornista nato a Randazzo il 13 aprile 1913, anche lui dotato di un’ottima cultura musicale, uomo rispettoso con noi giovani, Salvatore Mannino, tromba e flicornino, deceduto nel 2015 a Randazzo, senza dimenticare un altro caro amico, Gaetano Papotto, primo flicornino solista del corpo musicale di Randazzo, uomo molto appassionato per il suo strumento e per la musica.

Lo ricordo sempre nell’esecuzione dei suoi brani lirici, soprattutto nella Norma, nella sua “ Casta Diva”. Il suo suono era chiaro, trasparente, melodioso; anche nel Barbiere di Siviglia ed anche in altri brani lirici come Rigoletto, Ernani, Traviata, Cavalleria Rusticana, Puritani ed altre opere. Gaetano, dopo qualche ora di esecuzione musicale, sentiva il bisogno di riposare le sue labbra a causa del suo bocchino; in quel periodo la scelta era molto limitata e difficile in quanto i modelli non erano abbondanti come adesso. Ma, al suo fianco sinistro, aveva l’aiuto di Mario Raciti che spesse volte, con il leggendario segnale del piccolo colpo di gomito, su certi brani secondari prendeva la rileva.

Un altro importante personaggio, scherzoso nei suoi modi di agire, era il signor Vincenzino Spitaleri percussionista; suonava i timpani, il tamburo ed altri strumenti musicali. Nelle serate di ripetizione generale entrava in sala frettolosamente. Il suo primo lavoro consisteva nell’accordo dei suoi timpani; con le sue mazzuole eseguiva delicati colpi sulle pelli con molta cura e precisione cercando l’accordo perfetto.

Il signor Vincenzino Spitaleri era un personaggio attraente, svelto e virtuosissimo nei suoi gesti. Egli trasmise la sua passione a moltissimi allievi. Desidero citare suo nipote Antonino Spitaleri il quale , sia nelle prove, sia nei concerti, era sempre al suo fianco.

Per i giovani che non hanno avuto il piacere di conoscerlo, cito il signor Vincenzino che suonava le campane in quanto era il sacrestano della chiesa di San Nicolò in Randazzo. Uomo di gentile e rispettato da noi giovani musicanti; amatore e degustatore del nostro buon vino locale, durante le processioni sapeva, assieme ad altri, dove fermarsi per qualche istante, per potere rinfrescare il suo palato nei momenti afosi della nostra estate, riprendendo con molta discrezione il proprio posto con un grande sorriso. Molte volte queste furtive assenze non piacevano al capo banda Francesco Di Silvestro il quale teneva molto alla disciplina. Erano periodi di festa e gioia; tutto si svolgeva nel buon umore e tra le risate.

Il signor Spitaleri è deceduto nella nostra città di Randazzo nel 1977.

Mi è molto difficile raccontare le storielle svoltesi nel seno della banda municipale diretta dal maestro Narduzzi. Per anni, in inverno come anche in estate, le prove si svolgevano con molta puntualità e disciplina. Certe sere molte autorità comunali venivano ad assistere alle nostre ripetizioni. Spesso abbiamo avuto l’onore di ricevere il nostro celebre e onorevole concittadino avvocato Ferdinando Basile; chi di noi non ricorda questo illustre personaggio? Uomo di cuore e buono, è stato lui che in più anni di lotta amministrativa, si interessò per il completamento della tratta ferroviaria Taormina- Randazzo, oggi ridotta in uno stato di disordine e macerie.

L’avvocato Ferdinando Basile, amava molto la musica; il suo compositore preferito, era Boccherini. Vestito sempre con pantaloni, camicia e cravatta colorati, con scarponi, lungo pastrano, grande cappello, sempre con il suo fazzoletto in mano e soprattutto con la sua leggendaria pipa.

Il maestro Narduzzi, conoscendo le sue preferenze, distribuiva a noi tutti le partizioni del Minuetto di Boccherini.

Seduto a fianco del maestro, ascoltava con molta religiosità questa dolce, melodiosa e sentimentale composizione. Alzandosi e prima di ripartire, con il suo simpatico gesto, tenendo in mano il suo cappello e la sua pipa, salutava il maestro e tutti i presenti uscendo dalla sala con un grande sorriso.

Molte pagine si potrebbero scrivere su questo illustre personaggio conosciuto, stimato, e rispettato da tutti i cittadini.

Altre persone che mi vengono in mente sono i tre fratelli della famiglia Turnaturi: Michelino, Nicolino e Pippo, tre fratelli intelligenti, simpatici e divertenti. Michelino era il fratello maggiore, suonava la tromba in si bemolle e per un lungo periodo anche il trombone. Come tutti i bravi solisti, suonava cercando la perfezione.

Una sera, in periodo di prove, con sorpresa del maestro , smise di suonare e con molta gentilezza chiese scusa al maestro perché le sue note e la sua romanza non erano perfette.

Nicolino suonava la tromba, Pippo il flicorno. Era un giovane molto scherzoso, sempre con un sincero sorriso, e raccontava sempre le sue solite barzellette facendo ridere gli amici. I tre simpatici fratelli, per motivi personali e di lavoro, si trasferirono in altri luoghi della nostra Isola, lasciando definitivamente il corpo musicale.

|

In un mio precedente diario scritto nell’agosto del 2019 con il titolo: Le fornaci del quartiere di San Giuliano, avevo ricordato i nomi di Luigi e Battista Arcidiacono, due fratelli che non solo erano specialisti nei lavori in terracotta, ma erano anche due eccellenti musicisti. Per molti anni hanno fatto parte del corpo musicale di Randazzo.

Luigi suonava il basso, prima con il maestro Marrone, dopo sotto la direzione del maestro Narduzzi.

Per moltissimi anni ho avuto il piacere di essere uno dei suoi veri amici. Con Battista ci conoscevamo da quando siamo nati cioè prima della seconda guerra e colgo l’occasione per ricordare con lui un artista dimenticato da noi cittadini randazzesi, deceduto a Milano qualche decennio fà.

Battista Arcidiacono, a parte la sua perizia come artigiano della terracotta, possedeva un’eccezionale dote musicale. Primo trombone solista del corpo musicale sotto la direzione del maestro Narduzzi, Battista con il suo brillante strumento era un grande perfezionista che ricercava sempre i coloriti, l’intonazione ed anche l’armonia musicale.

Una sera, come sempre, il complesso si riuniva nella sala di ripetizione della via San Giacomo; c’era in programma il Rigoletto : opera di Giuseppe Verdi, con una trascrizione del maestro Narduzzi. Da principio tutto si svolgeva nella precisione e nell’armonia; l’esecuzione era perfetta e noi tutti leggevamo la nostra partizione con molta attenzione seguendo sempre i gesti del maestro con un particolare sguardo. Narduzzi, tenendo sempre nella sua mano destra la sua bacchetta, sempre con il suo delicato gesto, chiamò il primo trombone solista. La risposta fu più che negativa: nessun suono. Battista, invece di suonare, si mise a cantare la romanza mettendo un po’ in collera il maestro; dopo qualche secondo la collera si trasformò in un grande sorriso paterno facendo ridere tutti i componenti del corpo musicale.

Battista Arcidiacono possedeva una bella voce, aveva un orecchio più che perfetto, sempre alla ricerca di una certa sensibilità musicale. La sua esecuzione di Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini era eccezionale, ma anche in altri brani lirici come Ernani, Traviata, il Trovatore, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni , La Forza del Destino, opere di Verdi, Puccini ed altri compositori .

Ascoltarlo era una vera delizia musicale per gli appassionati della musica lirica. Come moltissimi cittadini randazzesi, nel periodo del 1960, si è trasferito a Milano, continuando a perfezionarsi nella storia musicale. Mi è stato riferito che a Milano dirigeva un complesso bandistico e che si dedicava anche alla composizione musicale.

Ho avuto l’occasione di rivederlo a Randazzo in periodo festivo e prima del suo decesso, principalmente nei mesi di agosto, con il corpo bandistico Erasmo Marotta quando presentava, prima delle esecuzioni, i dettagli storici dei nostri grandi compositori italiani.

Altre storie si potrebbero scrivere su altri anziani componenti del corpo musicale di Randazzo, oggi deceduti, ma che noi non dimentichiamo.

Voglio citare un altro penultimo aneddoto che si è svolto sempre durante le ripetizioni. Una sera il maestro Narduzzi aveva deciso di mettere in programma una trascrizione dell’opera Andrea Chenier, scritta dal compositore Umberto Giordano e con il libretto scritto di Luigi Illico. La storia è ambientata nel periodo della rivoluzione francese del 1789. In essa Andrea Chenier, accusato di essere un rivoluzionario, fu rinchiuso a Parigi nella prigione di Saint Lazare ed in seguito fu ghigliottinato nel 1794.

L’opera fu data alla Scala di Milano il 28 marzo 1896 riportando un enorme successo. In quest’opera c’è un’importante romanza eseguita dal baritono solista cioè dal capo banda Francesco Di Silvestro; alla sua sinistra, era seduto il padre, il signor Antonino.

Questa romanza era il canto patriottico dell’Inno nazionale francese cantato da Andrea Chenier dietro le griglie della sua prigione prima della sua esecuzione capitale. Questo canto doveva essere eseguito con una certa lentezza , dolcezza e armoniosamente, e non con un tempo marziale. Il capo banda, con molta diligenza, eseguiva la sua partizione; il maestro lo pregò di rincominciare, ma questa esecuzione non piaceva al padre il quale con un gesto di nervosismo pregò suo figlio di fermarsi e disse : “Non è questo il modo esatto di eseguire questa romanza !” e riprendendo il suo strumento, eseguì con molto talento questo nostalgico brano musicale chiamato La Marsigliese. Dobbiamo dire che il signor Antonino Di Silvestro era il più anziano dei componenti del corpo musicale ma, malgrado la sua età, era ancora in grado di eseguire meravigliosamente tante leggendarie romanze del nostro grande repertorio lirico italiano.

Prima di finire con i miei brevi aneddoti, desidero raccontarvi una piccola storiella, svoltasi una sera d’estate intorno al 1954.

Come tutte le settimane, dopo le prove serali del complesso bandistico, terminandosi sempre dopo le ore 22, in compagnia di Gaetano Papotto ed altri amici, avevamo sempre l’abitudine, uscendo dalla via San Giacomo, di percorrere la via Umberto, Piazza Loreto e Via Vittorio Veneto, sino ad arrivare nelle vicinanze della stazione Circumetnea, e nello stesso tempo avevano l’occasione di ossigenare i nostri polmoni respirando l’aria pura e odorosa del gelsomino ed anche l’occasione di ammirare questo decoro naturale, illuminato in piena luna d’estate, che è la nostra Etna.

Bisogna dire che tra il 1950 ed il 1960, gli abitanti di Randazzo numerosi in questo periodo, potevano andare a passeggio in tutti i luoghi senza essere disturbati dalle automobili in quanto pochi veicoli circolavano all’interno della nostra Città.

Ognuno di noi trovava sempre spunti di discussione. Si parlava di musica, delle nostre belle e simpatiche signorine, di avvenimenti culturali, dei nostri mestieri, del nostro lavoro. Una sera, percorrendo la via Vittorio Veneto, passando davanti le nuove palazzine costruite dal comune anni dopo la fine dei bombardamenti del 1943, in un appartamento situato al primo piano, giungemmo all’altezza del luogo in cui abitava il nostro bravo fotografo maresciallo Bonaventura.

Erano circa le ore 23, la temperatura era un po’ afosa; Gaetano Papotto si accorse, attraverso la sua finestra, che il signor Bonaventura aveva tirato fuori dalla sua ghiacciaia una bottiglia semipiena di vino depositandola sul bordo della sua finestra a circa due metri di altezza, punto facilissimo per recuperarla dall’esterno. Gaetano volle fare uno scherzo al nostro bravo fotografo sapendo che, anche lui, era un grande estimatore del nostro buon vino. In un istante la bottiglia con il suo contenuto molto fresco si trovò nelle sue mani. Ci nascondemmo tutti per goderci la reazione del signor Bonaventura.

Il maresciallo era stupito di non trovare più il suo prezioso liquido e cercava in tutti gli angoli della sua cucina, e chiedeva anche a sua moglie dove avesse sistemato la bottiglia. Quando si rassegnò, pensando forse a qualche allucinazione, andò a prendere un’altra bottiglia. Posso assicurarvi che la scena è stata unica, molto divertente e con molte risate. Prima di ripartire la bottiglia fu rimessa al suo posto senza causare rumori e con molte precauzioni. Carissimo maresciallo, tu che ci guardi dall’alto dei Cieli, perdonaci di questo gesto più che monello; ma l’abbiamo commesso perché ti volevamo bene, sapendo che anche tu sapevi ricambiarlo con la tua arte cioè con le tue magnifiche fotografie in bianco e nero. Grazie, sperando che nel tuo Paradiso trovi ancora il nostro buon vino genuino.

Dopo i racconti di questi aneddoti veri, bisogna riprendere la storia del corpo bandistico di Randazzo. Per lo svolgimento di un altro spettacolo lirico nella nostra Città, nel ferragosto del 1955 è stata invitata la banda municipale di Giarre, e la sera del 15 agosto assieme al corpo bandistico musicale di Randazzo, un grande concerto lirico fu diretto dal maestro Gerardo Marrone riscuotendo un grande successo e moltissimi applausi dalla cittadinanza randazzese e dai numerosi turisti in Piazza Loreto.

Nel 1956 si è svolto un altro importante cambiamento nel seno della presidenza; il nostro amato e rispettato eminente canonico Edoardo Lo Giudice dimissiona lasciando la carica al nuovo presidente Signor Gaetano Fisauli il quale per dieci anni ha avuto anche lui molta passione e molto interessamento per la musica e per l’organizzazione del complesso bandistico fino al 1965.

Riferisco un altro dettaglio concernente il rev.mo Edoardo Lo Giudice; quando un giovane musicante partiva per compiere il servizio militare, il sacerdote si interessava moltissimo per la sua nuova situazione chiedendo sempre le sue notizie. Spesse volte, e grazie ai suoi interventi presso le autorità militari e con il loro accordo, in certi periodi festivi potevamo ottenere una breve licenzia premio per rivedere la famiglia e nello stesso tempo partecipare alla festa ed ai concerti aumentando così il numero dei musicanti.

Nel 1957 un altro concertone fu eseguito assieme alla banda municipale di Catania diretto dal maestro Michele Ventre.

Debbo affermare che a questo concerto non ho potuto partecipare a causa dei miei obblighi militari, trovandomi in sevizio al XXI Battaglione Trasmissioni F.T.A.S.E. nella magnifica e storica città di Verona.

Dopo molti anni trascorsi nella nostra città il maestro Narduzzi era diventato per noi tutti non solamente un vero cittadino randazzese ma anche un figura indispensabile perché partecipava attivamente alla vita artistica; per cui era rispettato e ammirato per le sue composizioni musicali da noi tutti, allievi e musicanti, e da tutta la comunità randazzese.

Durante le sue poche ore di riposo amava percorrere certe stradine antiche della nostra Città, ammirando i resti dell’antica architettura soffermandosi spesso davanti alle antiche botteghe degli artigiani, numerosissimi ancora in questo periodo, oggi spariti, ed ammirava il loro lavoro eseguito manualmente con molta arte e passione.

La sua famiglia, con la nascita dei suoi figli, si era ingrandita; possiamo dire che era un uomo felice! La sua abitazione si trovava nel quartiere di San Pietro , in un piano elevato, dove di buon mattino poteva ammirare e contemplare l’alba, la nascita del sole e nello stesso tempo il superbo panorama della nostra Etna, la quale ispirò al maestro qualche composizione musicale.

A proposito di composizione, qualche anno dopo il suo arrivo, egli ha voluto innovare la fine dei concerti lirici, con le tradizionali marce sinfoniche molto conosciute dai cittadini, trascrivendo, esclusivamente per la banda municipale di Randazzo, una lunga composizione di vecchie canzoni napoletane e del repertorio italiano dalla fine del 1800 al 1950.

Posso affermare che le armonie e i coloriti della sua trascrizione erano perfetti. Il nostro stile di interpretazione era completamente cambiato: non era più la lirica ma un altro linguaggio musicale moderno, veramente una musica popolare cantata e conosciuta dalle nostre mamme, nonni ed anche dalle nostre belle signorine.

Questo nuovo repertorio diretto sempre da Narduzzi fu eseguito una sera del 15 agosto in Piazza Loreto. I nostri giovani cantavano, i nostri anziani , e tutti i presenti, ascoltavano con molta, possiamo dire, nostalgia di tempi passati, questi magnifici melodiosi brani musicali.

Il canzoniere era sempre eseguito alla fine del concerto lirico e molte volte richiesto da moltissimi cittadini, e il maestro Narduzzi lo dirigeva sempre con un grande sorriso.

Alla fine del mio servizio militare nel dicembre del 1957 ho ripreso il mio posto nel seno della banda musicale della nostra Città, felicissimo di ritrovare i miei amici e soprattutto la presenza del maestro Lilio Narduzzi.

La mia gioia fu molto breve; qualche mese dopo, precisamente il 17 gennaio 1958, per ragioni di lavoro, sono partito a malincuore per la Francia dove per circa ventidue anni mi sono stabilito nella città di Lyon.

Il maestro Narduzzi ancora per anni continuò sempre il suo intenso lavoro, facendo progredire il complesso bandistico attirando moltissimi allievi tra i quali possiamo citare due dei nostri cittadini, Massimo Greco ed il fratello Antonio.

Massimo fu un allievo esemplare, intelligente e volenteroso. E’ stato anche un allievo di mia sorella nel periodo dell’insegnamento elementare e, con la sua caparbietà e con la sua capacità intellettuale, è stato sempre uno dei primi della sua classe.

La passione per il suo flicornino e dopo per la tromba,a trasmessa da Gaetano Papotto.

E’ stato proprio lui che si accorse che Massimo aveva la passione e la capacità per questi due strumenti. Con l’insegnamento ed i consigli prodigati dal maestro Narduzzi, egli aveva quasi raggiunto il vertice dell’apprendimento.

Massimo, ripeto, era molto volenteroso; e con la sua ambizione ha voluto raggiungere il vertice frequentando ( se non mi sbaglio ) il Conservatorio Musicale di Catania, ottenendo agli esami un alto punteggio.

Massimo Greco suonò con l’orchestra del Teatro Massimo di Catania. Fu poi trombettista del musicista e cantante Zucchero Fornaciari, in seguito lavorò con Luciano Ligabue, Neffa (pseudonimo di Giovanni Pellino) ed anche con altri complessi.

Oggi dirige molti complessi artistici in Italia ed anche all’estero. Ha diretto diversi spettacoli all’interno di quel luogo più che mitico che è l’Arena di Verona.

Durante il mio servizio militare, nell’estate del 1957, ho avuto l’occasione e la gioia di assistere a quattro rappresentazioni liriche con i tenori Franco Corelli all’epoca molto giovane, Giuseppe Di Stefano ed altri artisti.

Possiamo affermare che Massimo ha fatto e farà onore alla nostra città di Randazzo assieme al fratello Antonio eccellente clarinettista.

Anni addietro in periodo estivo, in compagnia di mia sorella, ho avuto il piacere di incontrare Massimo Greco nella nostra cittadina in compagnia della sua famiglia. Mia sorella fu molto sorpresa nel vedere che, l’allievo che aveva avuto anni passati, non era più un adolescente. Era vestito molto alla moda con capelli e barba lunghi, grande cappello e stivaletti; noi ammiravamo un personaggio di televisione, un vero artista!

Nel giugno del 1956 il maestro Narduzzi, per ragioni personali, decise di ritornare con la sua numerosa famiglia a Roma.

Leggendo un articolo pubblicato sulla ‘’ Rassegna Periodica di Randazzo” del 1990, trovo che il vero motivo della sua partenza sarebbero state le avverse condizioni economiche del comune di Randazzo il quale non era più in grado di versare lo stipendio mensile al maestro. Forse anche per altre ragioni? Personalmente non affermo niente in quanto in quel periodo vivevo lontanissimo della mia Randazzo e non ne seguivo bene le vicende.

Dopo la dipartita del maestro Narduzzi il complesso bandistico rimase per parecchio tempo sotto la direzione del capo banda Francesco Di Silvestro.

Lilio Narduzzi ritornava una volta l’anno per dirigere il complesso nel periodo estivo, soprattutto per i concerti lirici eseguiti nei periodi festivi cioè per la festa dell’Annunziata, di San Giovanni Battista il 24 giugno e la festa dell’Assunzione il 15 agosto.

Era sempre una gioia per allievi, musicanti, amici e cittadini rivederlo nella nostra Città.

Dopo il decesso del capo banda Francesco Di Silvestro diversi anziani musicanti desideravano occuparne il posto vacante. La scelta era un po’ imbarazzante e difficile.

Verso la fine del 1970 il signor Vincenzino Trazzera fu scelto e nominato capobanda.

Vincenzino era un ottimo trombettista, suonava il trombone, il saxofono ed era anche un bravo fisarmonicista. Nel periodo della sua direzione apportò un gradevole cambiamento all’interno della banda, facendo partecipare ai concerti pubblici altre voci cioè invitando molti cantanti lirici: soprani, tenori, e baritoni nei periodi festivi

Questi artisti venivano abitualmente dal Conservatorio di Catania, forse anche dal Teatro Massimo ed anche da altri luoghi della nostra isola. Questo cambiamento è stato non solamente un’innovazione artistica , ma anche musicale.

Come tutte le cose belle, dopo qualche periodo, il signor Vincenzino Trazzera è stato sostituito dal signor Salvatore Mannino, in seguito dal suo amico Gaetano Pappotto, a sua volta sostituito da Egidio Cavallaro.

Un altro cambiamento avvenne anche in questo periodo: la nomina di un nuovo presidente. Il signor Salvatore Mannino fu scelto non solamente per la sua esperienza ma anche per le sue capacità musicali e intellettuali ; personalmente l’avevo conosciuto quando ero suo allievo.

Salvatore Mannino era molto legato al complesso bandistico ed anche ai suoi dirigenti. Con l’accordo del direttivo nominò un giovanissimo maestro molto valente: il signor Giovanni Blanca.

Dopo la nomina del nuovo giovane capobanda Egidio Cavallaro, con l’accordo dei dirigenti, un cambiamento che possiamo dire importane, si verificò nel seno del complesso bandistico.

Dopo più di un secolo di esistenza la porta della sala di ripetizione della via San Giacomo fu finalmente aperta a tutte le giovani donne desiderose di imparare la musica e suonare uno strumento musicale; in seguito fu data anche la possibilità di accedere nel seno del corpo bandistico. E’ stata un’eccellente idea la quale ha permesso di aumentare considerabilmente il numero degli allievi e per conseguenza, per il futuro, i membri del complesso. Finalmente le donne entrarono in questa sala, che per anni era riservata esclusivamente agli uomini, assicurando la continuità e la tradizione di questo antico complesso musicale.